Leonardo, partiamo dal titolo del tuo ultimo album: «Don’t Call It Justice». Racconti di ingiustizie, di mancata giustizia?

Il brano che dà il titolo all’intero album nasce da una constatazione: le leggi, in moltissimi casi, non servono per fare giustizia. Servono per porre gabelle, confini, dividere chi può da chi non può, «chi è da chi non è». Ho composto questo brano cercando un modo per trasporre in musica la frustrazione di un gruppo di migranti che improvvisamente a metà di un percorso di anni per la regolarizzazione si sono visti cambiare le regole ed essere esclusi. Una legge inutile fatta per sortire altri scopi, ma che si abbatteva come una mannaia sui sogni, le speranze e le legittime aspirazioni ad una vita migliore. La composizione si sviluppa su una serie, una sequenza prestabilita di note, e ripete solo quelle, con un meccanismo di permutazioni anche gli assoli sono costruiti secondo questa ferrea quanto inutilmente limitante regola. Volevo ridare quel senso di frustrazione e per comunicarlo dovevo sperimentarlo suonando. La musica è un linguaggio non semantico, cioè pur essendo codificata da regole e convenzioni che riconosciamo ad ogni serie di suoni non corrisponde un significato univoco riconosciuto (o riconoscibile). Per questo esprimere idee e concetti attraverso di essa non è né semplice né scontato. Quello che ho provato a fare in «Don’t call it Justice» è stato usare dei «titoli manifesto» e cercare escamotage compositivi che esprimessero quelle idee.

Potremmo dire che c’è anche un sottotitolo o una precisazione, che è racchiusa in una frase di Albert Camus che fa da corollario al tuo album: «La bellezza senza dubbio non fa le rivoluzioni. Ma viene un giorno in cui le rivoluzioni hanno bisogno di bellezza». Perché questo concetto ha animato la stesura del tuo nuovo album?

Mi considero un tipo abbastanza concreto, quando suono non posso non chiedermi “a che cosa serve?”, “a chi mi rivolgo?”. Camus è uno di quegli intellettuali che ti aiutano a scovare risposte. Se non sai a cosa servirà la tua opera, come puoi riempirla di senso? Be’, so bene che le mie note non serviranno a cambiare le cose, ma potranno servire ad altro: a testimoniare, a raccontare, e forse, ancor più precisamente, ad agire su una leva emozionale che solo la musica (o poco altro) riesce a toccare e connetterla a temi del mondo, del reale.

A proposito di nomi, perché il tuo trio si chiama Arcadia?

Arcadia è un archetipo, l’utopia prima della sua intellettualizzazione. Un luogo ideale di armonia tra uomo e natura. Quando il trio è nato sentivamo che c’era qualcosa che non accade con tutte le band, volevamo dire qualcosa, volevamo un orizzonte in cui proiettare la musica.

Torniamo all’album. In primo luogo, vorrei chiederti se possiamo parlare di concept-album.

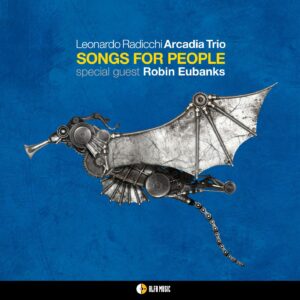

Sì, «Don’t Call It Justice» è un concept-album, come lo è «Songs for People» di prossima pubblicazione (giugno) e come lo era il mio precedente «Riot» (2013). Credo che pensare un album nel suo insieme sia un ottimo strumento compositivo. Ho lavorato in passato anche su composizioni estese anche per orchestra (ad es. Il conte di Montecristo è un poema sinfonico di qualche anno fa per orchestra di sessanta elementi che è stato eseguito un paio di volte), così come ho provato la via della suite di matrice jazzistica. Ma la dimensione del concept-album mi dà molti vantaggi: posso spaziare con materiale melodico e armonico molto vario, posso esplorare un tema – sia esso musicale che extra-musicale – da diverse angolature, ma allo stesso tempo chi si approccia all’ascolto ha la possibilità di farlo da un brano o dall’altro. Questo considerando l’attuale modo di ascoltare la musica attraverso le piattaforme online credo sia un vantaggio.

Parliamo del video e brano dal titolo Utopia, dedicato a Gino Strada. C’è un rapporto particolare che ti lega a lui e ad Emergency?

Ho conosciuto Gino alla fine del 2014 e ho avuto modo di viverci e lavorarci assieme per diversi mesi. Emergency è un’organizzazione che si occupa di medicina e diritti, di vittime di guerra e povertà. Per me però è soprattutto una struttura culturale in cui ti alleni a non dar per scontato nulla, a pensare oltre, anche se l’oltre è qualcosa di inaudito. Questo è la cosa più importante che cerco di imparare ogni giorno da Emergency.

Devo riconoscere che hai uno straordinario senso dell’ironia, anche musicale. Per esempio, parliamo di Our Anger Is Full Of Joy: un ossimoro allo stato puro. Il «noi» a chi si riferisce?

Siamo noi tre, Arcadia, ma la speranza è che sia un sentimento diffuso. Siamo arrabbiati: questo mondo gira su dinamiche talmente folli e spietate che è impossibile non esserlo. Ma siamo privilegiati, per dove siamo nati, per dove viviamo, perché siamo musicisti e possiamo fare musica: non possiamo che essere grati, felici di questo. Il brano si sviluppa proprio così: sezioni dalle caratteristiche rock sono giustapposte a sezioni quasi classiche, per dar vita alla sezione dell’assolo che è un jazz waltz… Una sintesi? Forse, il brano come finisce?

La tua musica è, solitamente, robusta e vigorosa, ma nelle note di In Memory Of Idy Diene hai cambiato registro, hai un altro passo. Chi era Idy Diene?

Idy Diene era un uomo. Un uomo ammazzato a Firenze il 5 marzo del 2018 per il colore della sua pelle. Un razzismo così radicato nella mentalità comune che si negò che fosse un delitto di matrice razzista perché non era motivato da motivi razziali. L’assassino voleva ammazzare qualcuno e «piuttosto che una donna, meglio un ambulante» (nero, chiaramente). Quel giorno ero a Firenze, dove abitavo da poco, c’era una leggera pioggerella e la notizia mi è arrivata per passaparola. Questo brano è il ricordo di quella mattina terribile: volevo ricordare un uomo che non conoscevo e per rispetto ho preferito suonare una memoria, un frammento, del giorno della sua morte.

Parlando di aforismi, ho sempre apprezzato la frase di Fëdor Dostoevskij: Se Dio non esiste, allora tutto è permesso. A leggere i titoli dei tuoi brani, ad ascoltare anche la musica che, in alcuni casi, evoca grida di dolore, tu di posti dove tutto è permesso ne hai visti. Giusto?

Ho visto qualcosa, più di molti, molto meno di altri. La Sierra Leone, prima di Ebola, l’epidemia di Ebola, l’Afghanistan, la guerra… ma ci sono anche altri posti molto più vicini. Riguardo alla frase di Dostoevskij, io direi proprio il contrario: se Dio non esiste, allora siamo noi a non dover permettere che accada di tutto.

Le esperienze vissute di recente hanno sicuramente influenzato la tua musica, anche se non mi sembra che abbiano toccato la tua tecnica. In particolare, dal punto di vista compositivo ti rendi conto che sia cambiato qualcosa?

La mia tecnica sia strumentale che compositiva è stata stravolta. All’inizio non l’ho presa bene. Vedi, ho studiato al Berklee College of Music e in un posto come quello scopri che la via della pratica e dello studio sono infinite e richiedono dedizione giornaliera. Poi però scatta qualcosa, o almeno a me è scattato, e mi sono accorto che dentro quell’involucro lucente, di cui ogni giorno migliori un dettaglio, prima o poi dovrai metterci qualcosa. Ognuno ha la sua via, il suo fagotto di esperienze da infilarci. Io non lo trovavo, così ho dovuto cercare altrove, staccandomi un po’ dal sassofono. È un rischio, non sai mai cosa capita dopo. A me è andata bene, mi sento più in equilibrio e sono meno frustrato quando suono. Questo è già un risultato.

Perché hai scelto la formula del trio e, per giunta, senza alcun supporto armonico?

La prima fascinazione a cimentarmi con il trio pianoless, ormai molti anni fa, è stata l’ascolto – e la lettura delle note di copertina, quelle originali – della Freedom Suite di Sonny Rollins. In seguito ho cercato diversi modi per documentarmi da un lato su ciò che realmente questo lavoro rappresentava per l’autore e, dall’altro, su come potessi io stesso cimentarmi in un’opera musicale che, pur muovendosi da premesse personali, storiche e sociali molto diverse potesse, rendere quella musica un veicolo di contenuti extramusicali forti. Il trio pianoless è uno strumento espressivo incredibile. È asciutto, essenziale, ruvido, ma è anche un mezzo eccellente per incastrare linee di contrappunto, permette un interplay che già in quattro persone è molto difficile da realizzare. E forse, prima di tutto questo, era il suono che avevo in testa, e questo lo puoi spiegare fino ad un certo punto.

Cosa puoi dirci degli altri musicisti tuoi sodali?

Ho conosciuto Ferdinando Romano e Giovanni Paolo Liguori a una jam quando ero appena rientrato in Italia, credo fosse l’inizio del 2017. Suonammo un paio di brani di Joe Henderson. Scesi dal palco ci siamo presentati e capimmo che avevamo già un trio! Sono musicisti molto preparati, ovviamente, ma non credo sia stata quella la molla, credo che sia scattato qualcosa di diverso su cui poi abbiamo puntato molto nei mesi successivi di prove, concerti e registrazioni. Rischiare. Siamo stati molto fortunati perché in due anni e mezzo abbiamo fatto un sacco di concerti ovunque, da palchi blasonati ai centri sociali, dai jazz club ai festival. E non abbiamo mai cercato una via sicura per suonare.

A breve sarà pubblicato anche un nuovo album e un singolo: Mediterranea. Qual è il tuo rapporto con il mare Mediterraneo?

Mediterranea è il singolo che anticipa «Songs For People», ed è ispirato alle vicende migratorie che da millenni hanno portato ad attraversare questo piccolo grande mare generazioni di uomini e donne in cerca di una vita migliore, in fuga da una guerra, dalla persecuzione, dalla fame. Non ho un particolare rapporto col mare, ma mi affascina questa sua capacità di unire e dividere allo stesso tempo.

Nella tua musica ci sono anche influenze provenienti dall’area del Mediterraneo?

Sarebbe strano il contrario. Non so sempre da cosa sono influenzato nella composizione di un brano. In questo caso ho scritto la melodia e il riff piuttosto di getto, improvvisando intorno al modo frigio. C’era qualcosa palese – le note – ma qualcos’altro l’ho capito solo dopo organizzando le parti per gli altri. Il nucleo di dodici pulsazioni era diviso contemporaneamente per 3 e per 4. Quindi direi che anche qui ci sono diverse influenze a musiche che sulle bocche di uomini e donne hanno solcato il Mediterraneo.

Parlare di Mediterraneo fa venire alla mente anche la quotidiana tragedia dei migranti. Qual è la tua posizione in proposito?

Che nessun uomo, donna o bambino dovrebbe essere lasciato morire senza provare con tutti i mezzi a salvarlo. Quindi neanche un migrante. Che scappi dalla guerra, dalla persecuzione, dalla fame o dalla totale assenza di possibilità di avere una vita dignitosa a me non interessa. E non interesserebbe a nessuno se fosse lui a scappare.

La musica, in questi casi così drammatici, a cosa serve?

A niente. La musica non ha innescato mai nella storia una rivoluzione reale. In una visione più ampia però la musica può essere parte di quella massa critica di pensiero e azione che ci ricorda di essere umani. Può essere quella piccola pietra tra le tante che sorregge l’edificio della nostra umanità. E senza quella siamo niente.

In «Mediterranea», come anche nel resto dei brani del disco in uscita, c’è anche un ospite: Robin Eubanks. Come si è concretizzata questa collaborazione?

Robin è una sorta di leggenda vivente, l’ho ascoltato in registrazioni e video di talmente tanti gruppi che mi gira la testa: Jazz Messengers, Woody Shaw, Andrew Hill, Dave Holland, SFJC… Un giorno gli ho scritto, volevo fargli sentire quel che facevo e sapere cosa ne pensasse. Dopo qualche mese ci siamo incontrati ad Umbria Jazz dopo un suo concerto con la Mingus Big Band. Sei mesi dopo abbiamo fatto un primo tour in giro per l’Italia. I brani erano quelli di «Don’t Call It Justice», riarrangiati. Ma quando suoni con uno come Robin devi essere disposto a farti delle domande, a capire cosa va e cosa potrebbe andare meglio nella musica che fai, nel tuo approccio. Robin è un virtuoso ma suonando insieme due settimane, viaggiando, chiacchierando parlando di politica, cibo e clima ho lentamente maturato come quel che suonavamo potesse essere sviluppato in una direzione diversa. «Songs for People» nasce da questa nuova prospettiva, e anche per questo Robin è presente in tutti i brani. Voglio continuare a fare musica non solo di senso ma anche di significato, e anche grazie allo scambio profondo con Robin ho capito che posso puntare su uno degli aspetti più peculiari della musica: la capacità di emozionare. Questo nuovo album è stato composto completamente senza pianoforte. Non sono andato alla ricerca di metodi compositivi alternativi o di formule che potessero esplorare ogni singola possibilità di arrangiamento del gruppo. Ho cantato le melodie che rabbia, speranza, frustrazione, entusiasmo mi suggerivano, pensando ai singoli fatti a cui i titoli fanno riferimento. Per molti può essere scontato e naturale, ma per me è stato frutto di un percorso.

Leonardo, quand’è che sei caduto tra le braccia del jazz?

Mio papà aveva diversi dischi, non moltissimi ma piuttosto vari, ricordo un vinile del Bolero di Ravel, una raccolta di Ennio Morricone e musica popolare, ma il primo disco a cui mi appassionai appena smisi di grattare con la puntina uno sfortunato 45 giri della Vecchia fattoria fu un disco di Louis Armstrong in cui al sax tenore c’era Bud Freeman. Cercai qualcos’altro, e alle medie ascoltavo Sidney Bechet, Dexter Gordon, Charlie Parker e John Coltrane. Ero già spacciato. Poi, un giorno, qualcuno mi disse che a Perugia (in un jazz club che non esiste più) avrebbe suonato Benny Golson con Curtis Fuller: lo organizzava Umbria Jazz come anteprima del festival o qualcosa del genere. Convinsi mio papà facendogli vedere che il nome del trombonista era lo stesso che c’era sul retro di un disco che avevo consumato: «Blue Train». Appena arrivati se ne pentì, perché il concerto sarebbe iniziato ben dopo l’ora che mi aveva concesso per tornare a casa. Restammo fino alla fine.

In quanto insegnante, quali avvertimenti-consigli dai ai tuoi allievi?

È difficile fare l’insegnante. Forse avrei bisogno io di consigli, e infatti non insegno molto. Ma una cosa di cui sono piuttosto certo è che si debba lasciar passare la musica dalle orecchie e non dagli occhi. Che lo spartito non è la musica ma solo una sua riduttiva rappresentazione. Che i video sono meno belli dei dischi. Che a un concerto si possano chiudere gli occhi, se si vuole. L’esperienza della musica è fantastica di suo.

L’esperienza del vissuto in conseguenza del Covid-19, a tuo avviso, rivoluzionerà anche il modo di fare spettacolo e di assistervi?

Non so risponderti. Presumo di sì, ma non sono certo di immaginare in che direzione sarà questo cambiamento.

Tu, personalmente, come hai vissuto, e stai vivendo, questo periodo?

Cerco di trovare un equilibrio. Di imparare qualcosa, di studiare. Di immaginare cose nuove. Di contribuire per quel che posso a dare una mano. Di dedicarmi alla mia famiglia, a mio figlio.

Cosa è scritto nell’agenda di Leonardo Radicchi?

Il 29 maggio esce il singolo Mediterranea, che anticipa di tre settimane l’album Songs for People (Alfamusic) con Robin Eubanks che si unisce all’Arcadia Trio. In autunno invece uscirà un nuovo disco per l’etichetta svizzera Unit Records «The Matter of Time» – con il pianista scozzese Alan Benzie, Ferdinando Romano al contrabbasso e il batterista ungherese Marton Juhasz – in cui esploro per la prima volta il quartetto classico e suono solo il sassofono tenore. Un disco che nasce da un’esigenza diversa ma altrettanto onesta.

Alceste Ayroldi