(…)

Per tutto il 1968 Burton suona molto dal vivo, per qualche tempo con affianco Chick Corea, e solo agli inizi del 1969 realizza il suo successivo disco in studio, «Country Roads And Other Places», con il più melodico Jerry Hahn al posto di Coryell e di nuovo, per l’ultima volta, Haynes al posto di Moses. Disco come sempre prodigo di bei pezzi originali (di Gibbs, Swallow e lui stesso, tra cui A Singing Song, fino allora eseguito soltanto con Shearing e con Getz) e di altre delizie, come una versione del preludio di Le tombeau de Couperin di Ravel e una di My Foolish Heart per solo vibrafono, ma privo di «azzardi»: niente pezzi di libera improvvisazione. Senz’altro volutamente. Burton potrebbe averlo realizzato così con l’intento preciso di farne la tappa conclusiva di una fase della sua carriera, attribuendo in tal caso un valore simbolico alla scadenza del suo contratto con la RCA, che lo staff gli proponeva invece di rinnovare. Per sua personale inclinazione aveva già voglia di raccogliere altri stimoli e ricavarne nuove idee, nuova musica.

Ma il combinarsi di questo al contratto con un’etichetta molto orientata alle mode commerciali quale la Atlantic (una volta assorbita dalla Warner Bros) lo porta a incidere, fra il 1969 e il 1971, cinque dischi quanto meno diversi tra loro per stile e per qualità musicale.

Il primo, «Throb», del giugno 1969, va bene. Al quartetto, con Bill Goodwin nuovo batterista, si aggiunge il violinista Richard Greene, il repertorio offre ancora belle composizioni di Gibbs e di Swallow (tra cui Arise, Her Eyes alla sua prima versione) e un prevalente filone folk si pone in continuità con il discorso di Tennessee Firebird.

Il secondo, «Good Vibes», del settembre 1969, che vede nel gruppo tre chitarre elettriche, un organo, due bassi elettrici e due batterie, scivola decisamente in un rock più greve, per non dire di qualche puntata in un altrettanto greve soul. Incredibile che proprio per questa seduta Burton abbia composto tre pezzi e peccato che proprio a questa seduta appartenga la sua unica versione andata su disco del capolavoro di Gil Evans Las Vegas Tango.

Il terzo, «Paris Encounter», del novembre 1969, non è che un bizzarro meeting con Stéphane Grappelli; bizzarro perché l’anziano violinista parigino riesce anche a fantasticare sulle armonie di Sweet Rain o Falling Grace, ma è evidente che il suo stile e il suo gusto provengano da un’altra cultura.

Il quarto, «Gary Burton & Keith Jarrett», del luglio 1970, è un meeting, se si vuole, dai fini ben più commerciali, ma dove tutto ha un senso perché il connubio dei due è logico. Jarrett si unisce al quartetto di Burton, il cui chitarrista è ormai il simpaticamente invadente Sam Brown, talvolta suona anche il piano elettrico e il sax soprano e compone quattro pezzi su cinque, tutti di solida motivazione e di cui alcuni montano felicemente alla seduttività pop burtoniana una venatura soul, questa volta tutt’altro che greve. Il rimanente pezzo è il celebre Como en Vietnam di Swallow, che Burton eseguirà più volte.

Il quinto, «Alone At Last», dell’estate 1971, è addirittura un capolavoro. Burton in solo, al naturale in tre pezzi registrati in luglio al Festival di Montreux e in overdubbing, suonando il vibrafono, il piano e il piano elettrico (forse non l’organo, come indicato), in altri quattro registrati in studio nel successivo settembre. Suona come sempre originali di colleghi amici (inaugurando l’elegiaco Hullo Bolinas di Swallow) e canzoni pop, ma mai ai lo si era ascoltato come interprete di una simile dimensione interiore.

Al termine del breve contratto con la Atlantic si apre in tutti i sensi una seconda fase della carriera di Burton. Siamo nel 1972. Burton comincia a insegnare alla Berklee, dove era stato studente fino a dieci anni prima, e accede alla scuderia della già trendy ECM di Manfred Eicher. Due «inizi» che sembrano confluire da una parte in una definitiva maturità, anch’essa precoce, perché Burton non ha che ventinove anni; dall’altra nell’ultima fase in cui le acquisizioni suscitano di default mutamenti.

Il lungo periodo ECM comincia con il celebre duo con Chick Corea «Crystal Silence», voluto da Eicher dopo aver ascoltato la coppia in un festival monacense. Secondo Burton, la sua intesa musicale con Corea sarebbe stata già eccellente quando il pianista aveva rimpiazzato Coryell in alcuni concerti del 1968. Non possiamo saperlo, non essendoci materiale registrato. Le esecuzioni di «Crystal Silence», così come quelle di tutti i loro successivi duetti (che si protraggono fino a questo millennio) mostrano in ogni caso la perfetta complementarità tra due forme di virtuosismo dalle indoli e le motivazioni più o meno opposte: detto un po’ brutalmente, «calda» e «interiore» quella di Burton, «fredda», talvolta «ginnica», quella di Corea. Benché il concetto di virtuosismo in linea di massima non si possa considerare di gran valore per il jazz, il tandem Burton-Corea non c’è dubbio che concretizzi una «musica», una capacità di somministrare emozioni musicali che nel repertorio del disco asseconda la differenza tra i pezzi introspettivi portati da Burton (tutti di Swallow tranne uno di Gibbs) e gli originali di Corea, ora più dinamici, ora di una delicatezza più stilizzata.

Burton e Corea per la ECM incideranno ancora insieme «Duet» nel 1978, almeno altrettanto fascinoso, e l’anno successivo un lungo concerto zurighese. Ma il filone primario della produzione di Burton resta quello del quartetto, talvolta con aggiunte, e di una musica neppure così consona alla proposta estetica in cui la ECM già tendeva a identificarsi. Pensando a certe categorie chiave dell’Eicher-pensiero, potremmo trovarci «chiarezza del suono», ma ben poco di idealmente «simile al silenzio».

Il disco «The New Quartet», del marzo 1973, rappresenta un’attualizzazione piuttosto logica della musica incisa dal quartetto per la Rca. Scompare l’elemento country statunitense, persistendo invece in alcune esecuzioni (da temi di Gibbs e di Gordon Beck) quello pop/rock, anche ben sottolineato dagli stili del chitarrista Mick Goodrick e della casuale sezione ritmica (gli allora sconosciuti Abraham Laboriel e Harry Blazer, studenti alla Berklee). Come sempre in Burton, non si tratta di jazz-rock ma di jazz bagnato di rock come di pop, cioè di pop «alto», il cielo sotto il quale vivono un pezzo di sapore latino come Oper Your Eyes, You Can Fly di Corea, una ballad tenera come Coral di Jarrett, una drammatica come Olhos de Gato, nuovo instant classic della Bley, e il meraviglioso originale di Burton Brownout.

Rispetto allo stile ECM Burton tende dunque a porsi come un artista più «compatibile» che non «tipico». E tranne rare eccezioni resterà così. Ma per qualche tempo Eicher deve averlo sentito un problema, altrimenti non si spiegherebbe il taglio in vario modo «più ECM» dei successivi quattro dischi fatti incidere a Burton tra il dicembre del 1973 e il luglio del 1974: in un paio si stenta davvero a riconoscere qualcosa che rimandi al suo naturale immaginario musicale, per quanto sfaccettato. Parliamo di «Seven Songs For Quartet And Chamber Orchestra», dialogo tra i due organici affidato alla penna e bacchetta di Michael Gibbs, che sarebbe logico classificare come Third Stream se la categoria non fosse già allora caduta da tempo in disuso, e anche di «Ring», disco del quartetto con ospiti il quasi esordiente Pat Metheny e il contrabbassista Eberhard Weber, ma dove hanno il loro peso proprio il suono ingombrante di Weber e una dimensione più intellettuale, meno musicale, delle esecuzioni. Chiarissimo che tanto Gibbs (anche in «Ring» firmatario di pezzi) quanto Burton stesso abbiano lavorato su indicazioni precise.

Gli altri due riportano invece all’originario nucleo di intesa tra Burton e Eicher perché sono duetti. Il primo, «Hotel Hello», addirittura con Swallow, viaggia per atmosfere sempre suggestive che i due creano eseguendo in overdubbing (Burton suona vibrafono, marimba e organo; Swallow, basso elettrico e piano) bei pezzi del bassista e il vecchio capolavoro di Carla Bley Vashkar. Il secondo, «Matchbook», dove l’interlocutore è Ralph Towner con le sue chitarre acustiche, è l’immagine di un sentito incontro di Burton vibrafonista con il più inquieto mondo poetico di Towner compositore, forse prima che chitarrista. Nulla di meno organico dei duetti con Corea: soltanto una musica meno spettacolare perché più interiore. Sarà così anche il loro secondo disco in duo, «Slide Show», del 1985.

Burton intanto continua a curare il quartetto nell’attività concertistica, nuovamente con Swallow e Moses in sezione ritmica e presto esteso a quintetto, con la chitarra a 12 corde del giovanissimo Pat Metheny affiancata a quella di Goodrick. Collaboratore di Burton già dal disco «Ring» (sua seconda registrazione, preceduta da quella a nome di Jaco Pastorius, ma il cui effettivo leader è Paul Bley), Metheny si può dire che esca allo scoperto proprio ora, suonando dal vivo con questo gruppo nel corso del 1975 (qualche registrazione si trova in rete). Il suo sound pastoso e gentile, mai ruvido, spicca insieme a un melodismo ricco di legato che stende vocalità anche su telai complessi come quelli suscitati dalle composizioni di Swallow, di Corea, di Jarrett e di Carla Bley, sempre più frequenti nei repertori burtoniani. E la musica deve aver affascinato Eicher, che nel dicembre del 1975 fa incidere di seguito Burton con questo stesso gruppo e Metheny, già caratterizzato anche come compositore, per la prima volta da leader.

Il disco di Burton, «Dreams So Real», è una raccolta di pezzi di Carla Bley concepita, dopo gli ampi collaudi effettuati in quei concerti, per dare al gruppo l’occasione di spaziare tra il pop, il free, l’evocativo, l’onirico che si avvicendano nelle diverse fasi creative della compositrice. Mirato il progetto e motivatissime passaggio per passaggio tutte le esecuzioni, tra le quali non ne manca una di Jesús Maria (tema scritto nel 1961 per Jimmy Giuffre) per solo vibrafono, forse la più intima creata da quel Burton «inner player» (definizione sua) sbocciato in «Alone At Last».

Il disco di Metheny, «Bright Size Life», in trio con Pastorius e Moses, si muove invece in un perimetro nuovo. Ancora più pop «alto» e meno jazz, e anche meno rock, volendo. Composizioni articolate, sofisticate nelle armonie ma che proprio queste proprietà rendono penetranti, a volte immaginifiche. Musica ricercata e musicale che solleva l’American sound dal vernacolo.

Alcune di queste composizioni, subito dopo il loro varo ufficiale, Burton le trapianta nei repertori dei concerti dal vivo del suo gruppo, che ora è di nuovo un quartetto, con Metheny unico chitarrista (Goodrick lo ha lasciato per dedicarsi più intensamente all’insegnamento) e alla batteria Danny Gottlieb, un vecchio amico di Metheny, al posto di Moses. Finché nel disco «Passengers», inciso per ECM nel novembre 1976, il connubio Burton-Metheny non si fa significativo anche convergendo su quella nuova direzione musicale, alla quale aggiunge connotazione di sound Eberhard Weber con il suo sonoro contrabbasso elettrificato.

L’elemento nuovo riguarda essenzialmente quattro pezzi: due dei tre composti da Metheny, cioè The Whopper e B & G (già presente in «Bright Size Life» come Midwestern Nights Dream), insieme a Yellow Fields di Weber e anche Claude and Betty di Swallow, misterioso e radicalmente armonico. Sia l’iniziale Sea Journey, rigoglioso pezzo latino di Corea (già apparso nel 1971 su «Piano Improvisations, Vol. 1» del pianista con il titolo di Song For Sally) sia il metheniano Macada, che potrebbe ricordare qualche ballad di Jarrett, rilanciano la bellezza più tipica delle precedenti esecuzioni di Burton. Curiosamente sono le prime due tracce del disco e, forse non casualmente, quelle che nelle esposizioni dei temi più danno a Burton protagonismo strumentistico.

Non che questo spinga la leadership di Burton in ombra. In più situazioni la sua musica è risultata anche dall’apporto di stimoli esterni, e qui è pur sempre lui ad aver messo insieme queste energie, ricavandone oltretutto una nuova, singolare e anche diversa da quella che Metheny selezionerà per i suoi progetti dell’immediato futuro. Si può solo osservare che questa specifica fase dell’esperienza di Burton con Metheny (che si sfila dal gruppo subito dopo per concentrarsi su quei progetti e porta con sé Gottlieb) non lascia traccia nella musica di tutti i successivi dischi incisi per la ECM, dove ascoltiamo invece un Burton più jazzistico e con gruppi che accolgono suoi allievi della Berklee chiaramente orientati a fare del jazz. In particolare, il trombettista Tiger Okoshi nel disco «Times Square» (gennaio 1978), il contraltista Jim Odgren in «Easy As Pie» (giugno 1980) e «Picture This» (gennaio 1982) e il pianista Makoto Ozone, anche prolifico compositore, in «Real Life Hits» (novembre 1984) e «Whiz Kids» (giugno 1986), dove compare anche il tenorista Tommy Smith.

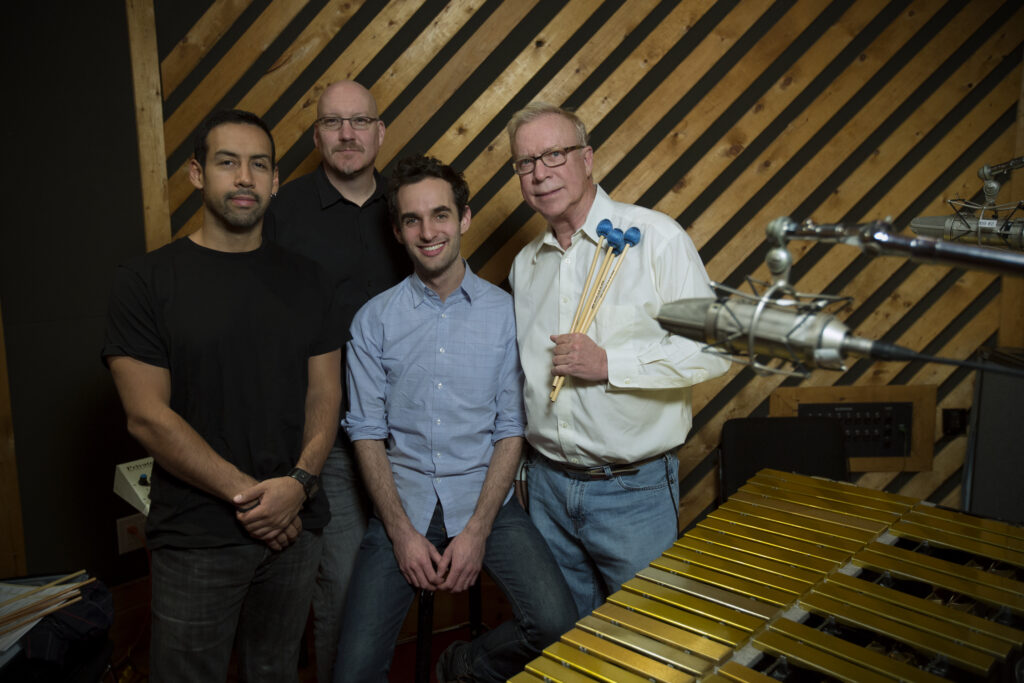

Cortesia di Mack Avenue

Anche i dischi incisi con questi giovani musicisti sono di indubbia qualità, ma non si capisce perché Burton abbia rinunciato a incidere in studio la musica che suonava dal vivo in quartetto con John Scofield, intervenuto dopo la defezione di Metheny. Ora il Burton più poetico lo ascoltiamo nei dischi di più marcato ECM-sound: i nuovi duetti con Corea e con Towner.

Nel 1982, dopo i duetti, Burton incide con Corea «Lyric Suite For Sextet», dove si limita a prestare la sua eccellenza alle partiture classico-novecentiste dell’amico, che qui impegnano anche un quartetto d’archi. Ma a questa altezza della sua carriera l’ambientarsi e l’esprimersi nella langue del musicista leader o co-leader con cui suona diventa per lui una pratica normale, accompagnandosi a un bisogno di ridare spazio a quel piacere di innestarsi nelle trame di ogni sorta di musica ricca e ben fatta. Bisogno anche di crearla. È il motivo per cui nel 1986 lascia la ECM, pur riconoscendo di aver realizzato proprio per la ECM alcuni dei suoi dischi migliori. Lavorare con passione a una musica che sia prima di tutto «musicale» è evidentemente l’anomalo perno della sua idealità d’artista, il suo modo di vivere la condizione dell’artista libero. E non possiamo certo negare che sia un modo «poetico», oltre che sincero, onesto, autentico.

Riguardo l’adattarsi a linguaggi altrui, la sua esperienza importante e feconda è in ultima analisi una sola: la collaborazione con Astor Piazzolla, che lo vede succedere a Gerry Mulligan nei panni del jazzista «appropriato» alla tristeza del tango. Mulligan lo era stato per la combinazione del suo sound allora già drammatico e alla vocalità delle sue frasi; Burton lo è senz’altro come artefice di un’unità sonoro-strumentistica tanto pervasiva quanto flessibile, capace quindi sia di supportare che di condurre melodicamente quella particolare musica.

Per Burton infatti Piazzolla ha arrangiato in forma concertante una serie di pezzi, tra preesistenti e nuovi, ricavandone la variegata Suite For Vibraphone And New Tango Quintet incisa dal vivo al festival di Montreux del 1986 (il disco «The New Tango» della Atlantic), e la riuscita dell’opera è indicativa per entrambi i musicisti. Se tutta la musica di Piazzolla può apparire una sfida ai limiti espressivi dell’esecuzione musicale conforme a spartito, i «due livelli» del lavoro di Burton concorrono a un esito di questa sfida tra i più flagranti: dalla lunga e movimentata introduzione in solo del pezzo vibraphonissimo, che di certo contiene passaggi perfettamente ad libitum, a tante esecuzioni che del nuevo tango mostrano soprattutto le sfumature più introspettive.

Cortesia di Mack Avenue

Nonostante le difficoltà incontrate nell’adattare le sue parti dalle stesure di Piazzolla a soluzioni più idonee alle proprietà del vibrafono, in «The New Tango» Burton mantiene la sua espressione strumentistica pressoché inalterata. Sembra invece attivarne una variante un po’ calligrafica nelle collaborazioni con Corea a partire da «Lyric Suite». Lo fa con disinvoltura, data la sua naturale elasticità, e senz’altro anche «con il cuore», data la fraterna amicizia che da lungo tempo lo lega al pianista. Eppure si ha spesso l’impressione che l’assoluta impeccabilità della sua prestazione perda un po’ di quella fascinosa componente di leggerezza. E più l’apporto compositivo e/o progettuale di Corea è preponderante, più questo aspetto si manifesta: che la musica penda verso la più altera classicità o il più passionale folklore ispanico. Lo avvertiamo così soprattutto in «Native Sense – The New Duets» (1997), il primo dei loro duetti di seconda generazione e il solo a mostrare l’impegno di Corea compositore nel duo di fatto, privo di altri apparati strumentali. Nel celebratissimo «The New Crystal Silence» (2007), dove il duo è alloggiato in sontuosi arrangiamenti sinfonici, Burton assume una maschera ancora diversa per «dialogare» con un Corea che si bilancia tra neoclassicismo novecentista e neo-mozartismo. Nei duetti contenenti standard o composizioni meno impegnative (come quelli del secondo cd di «The New Crystal Silence» e del successivo «Hot House» del 2012) basta il Corea pianista a costringere Burton a utilizzare l’opzione più disciplinata del suo stile vibrafonistico. Due motivi fanno sì che anche questi dischi ci appaiano giustificati, equilibrati e belli da ascoltare: che Burton li ha affrontati ricavando divertimento dall’operare in una situazione anche affettiva e che lo stesso stile calligrafico ma anche tanto musicale di Corea si presta particolarmente al dialogo strumentistico. Non possiamo dire altrettanto, per esempio, del duo di Burton con Paul Bley («Right Time Right Place», 1990), il quale non condiziona affatto le azioni del vibrafonista, ma nei suoi interventi riesce a ignorarle del tutto.

Cerchiamo ora di interpretare la produzione più diradata e un po’ amorfa di Burton con propri gruppi dopo lasciata la ECM. Il segmento iniziale del percorso è punteggiato da due dischi ben più propositivi di quelli incisi per la ECM dal 1978 in poi e anche di un livello insolito per la GRP, la nuova etichetta che ha accolto Burton.

Il primo, «Times Like These» (1988), immortala finalmente il quartetto con John Scofield (mancato da Eicher, non si sa perché), completato dagli eccellenti Marc Johnson e Peter Erskine in sezione ritmica e con ospite Michael Brecker, sax tenore, in due pezzi. Mirato anche il repertorio, che comprende nuove composizioni originali di Scofield, Corea, Makoto Ozone, Vince Mendoza, Jay Leonhart e una notevolissima di Burton, Was It Long Ago?, una ballad persino struggente, permeata di tristeza piazzolliana. Sono composizioni che in più modi approfondiscono il motivo della musicalità gradevole risultante da un costrutto complesso e grazie a questo sintonizzate sulla lunghezza d’onde delle precarie e composite emozioni quotidiane, sempre tanto difficili da stilizzare.

Il secondo, «Reunion» (1989), dove ricompare Metheny, lungi dalla rimpatriata, rincara la dose di pop «alto» attraverso un sound ancora più morbido (essendoci Metheny al posto di Scofield) e una serie di composizioni ancora più rilassanti, ma ancora più antispettacolari, in gran parte ancora più sottilmente introspettive. Portano le firme di Metheny, Vince Mendoza, Mitch Forman (pianista/tastierista del gruppo) e due musicisti coltivati da Burton alla Berklee (Polo Orti e Paul Meyers) e il loro insieme appare un mosaico variegato per colore e per livello di elaborazione, ma al cui senso contribuisce anche il tassello dai tratti più semplici. Insieme alla sua gradevolezza lo giustifica un’idea di musica che in questo senso definiremmo «realistica». Nata dal primo Metheny, ma di cui Metheny stesso ha deviato il corso già dai primi anni Ottanta nel concepire (insieme al prolifico tastierista Lyle Mays) i dischi del Pat Metheny Group, questa idea di musica è quella in cui Burton si riconosce per qualche tempo. Resta solo problematica la valutazione di ciò che ne ha fatto dopo quella felice coppia di dischi. Già «Cool Nights» (GRP, 1990) si presenta come un postumo di «Reunion» mediamente più debole. Qualche pezzo è quasi di uguale valore (non solo i quattro composti da Metheny, assente dal gruppo); gli altri sono più leggeri, benché nessuno fastidioso per banalità. «Musica per ascensori», aveva scritto all’epoca un recensore di DownBeat, evidentemente all’oscuro dell’importante funzione alla quale questa dovrebbe assolvere.

Ma è da subito dopo che la produzione di Burton comincia a farsi più frastagliata, di valore occasionale, forse perché affidata alle circostanze o alle direttive dei produttori. È il periodo in cui si «scopre» omosessuale e, prendendo la cosa con leggerezza, anzi entusiasmo per la novità, lo dichiara pubblicamente come piacere di cominciare una nuova vita, il che potrebbe aver spostato un po’ i suoi interessi.

Sintomatico un disco come «Six Pack» (GRP, 1991-92), dove incontra separatamente sei chitarristi di più generazioni, da B. B. King a Kurt Rosenwinkel, incidendo con ciascuno due o tre pezzi e inventariando pertanto stili tra loro diversificati. Di una certa bellezza sono invece parecchie esecuzioni del disco «Face To Face» (GRP, 1994) in duo con Makoto Ozone. Un po’ melense quelle di «Departure» (Concord, 1996), malgrado la presenza di Scofield e Fred Hersch nel gruppo. Inevitabilmente corroboranti, anche se all’insegna del revival, quelle di «Like Minds» (Concord, 1997), essendoci di turno Metheny, Corea, Dave Holland e Roy Haynes. Inevitabilmente disciplinate quelle di «Virtuosi» (Concord, 2001), nuovo duetto con Ozone su pagine di Ravel, Barber, Rachmaninov, Scarlatti, Brahms… Dovrebbero essere i prodotti almeno più significativi del periodo, insieme ai già citati duetti con Corea. Burton riprende a fare musica più innervata dopo aver scoperto il talento di un chitarrista al tempo quindicenne, Julian Lage, che lo impressiona al punto di invogliarlo a organizzare un nuovo gruppo stabile in cui includerlo. Lo mette in piedi già nel 2003, combinando lui e Lage al trio di Makoto Ozone, e nello stesso anno ne fa nascere un disco della Concord chiamato «Generations», per via delle tre generazioni coinvolte.

Era dai tempi di «Reunion» che Burton non incideva un disco con tanta convinzione. La differenza è che «Generations» è molto più un disco di jazz, per quanto ben ossigenato. Il filone del pop «alto» sarebbe quasi pretestuoso chiamarlo in causa. Forse è una conseguenza del modo di suonare di Lage, la cui immaginazione melodica già notevolissima poggia ancora molto sulla frase ritmica e che ha un tocco netto, quasi tagliente, opposto a quello di Metheny. Al tempo stesso sono proprio certe sue composizioni che, tra elementi colti e latini, somministrano le dosi di ossigeno più concentrate.

Il successivo «Next Generation» (Concord, 2005) lascia infatti dedurre che Burton abbia voluto recuperare l’idea di un jazz meno connotato. Forse per questo ha rimpiazzato Ozone e la sua sezione ritmica con tre giovani allievi, tra cui il pianista ucraino Vadim Neselovskyi, raffinato compositore eclettico. E qui Lage mostra una flessibilità pari a quella del leader. Nel repertorio, fatto in prevalenza di nuovi originali, ricompaiono peraltro B & G di Metheny e Summer Band Camp di Mick Goodrick. La vitalità che Burton ha riconquistato la testimonia anche l’assoluta effervescenza di un concerto del 2007 con accanto Metheny e Swallow e a base di gloriosi pezzi del passato (il cd «Quartet Live» della Concord). Ma è la sua attenzione al presente che lo porta a realizzare ancora un paio di dischi di eccezionale valore, «Common Ground» nel 2011 e «Guided Tour» nel 2013 (entrambi per la battagliera etichetta Mack Avenue).

La combine di Burton e Lage mostra più chiaramente il suo peso specifico perché il gruppo è un quartetto, non c’è più pianoforte, e la preponderanza nel repertorio di pezzi originali ripartiti fra i quattro i membri (compresi Scott Colley e Antonio Sanchez subentrati alla precedente sezione ritmica) sembra aver contribuito particolarmente alla densità delle esecuzioni, sempre fitte di meravigliose intese e preziosi dettagli. I prelievi dal passato sono del resto pochi e miratissimi. In «Common Ground» Burton ha voluto giustamente rivisitare alla luce del nuovo sound sia il suo intenso Was It So Long Ago? (nella cui versione originale campeggiava il sax tenore di Brecker) che i tanto amati My Funny Valentine e In Your Quiet Place di Jarrett. In Guided Tour il solo pezzo nato in altro tempo è Once Upon A Summertime di Michel Legrand in una versione pensativa con Lage in primo piano e il solo non dovuto a un membro del gruppo è il nervoso Jackalope di Fred Hersch (varato dal pianista appena un anno prima al Village Vanguard), mentre tra i nuovi originali, dai toni più variegati di quelli di «Common Ground», ne spiccano due di Burton, Jane Fonda Called Again e soprattutto Remembering Tano, commosso omaggio a Piazzolla.

Nell’ultimo Burton la categoria pop «alto» è tornata ad essere una risultante, come era nei suoi capolavori degli anni Sessanta e Settanta. C’è del jazz, del blues, del rock, del pop, del latino, del classico… L’ingrediente assunto nel percorso è il tango, quello abbandonato il country. E la somma ritrae nell’attualità la storia di Burton molto fedelmente al suo filo conduttore, una passione incondizionata e militante per la musica in sé, tutto ciò che di magico la musica possiede. Sembra un fatto scontato per un musicista, ma di fatto non lo è. In Burton questa passione è arrivata a sfociare nell’amore per lo strumentismo e le composizioni altrui, oltre che nell’amore per la didattica, ed è arrivata a suggerirgli scelte che, come abbiamo visto, sembrano assecondare un godimento dell’attitudine artigianale anteposto all’idealità artistica.

Cortesia di Mack Avenue

Ma quali sarebbero i relativi effetti collaterali patiti dalla musica che Burton ha realizzato in oltre cinquant’anni? Ha composto poco, ma le composizioni altrui le ha sempre selezionate con singolare sapienza, e le sue poche sono in maggioranza piccoli capolavori. Da strumentista si è reso complice di linguaggi altrui, ma sempre mettendo in opera qualche declinazione legittima del suo inconfondibile stile. Molti dei suoi dischi possono figurare come lavori di gruppo, ma se quasi mai contengono episodi di musica «sprecata» non può che dipendere dalle sue personali ed evidentemente sempre opportune convinzioni registiche.

Il suo curriculum manca soltanto di cosiddette gesta eroiche, le quali però non è detto che alla qualità musicale della musica portino reale giovamento. Forse a quella estetica, se accettiamo tutto un sistema di concetti che oggi sarebbe il caso di rivedere.