Qualcuno sosteneva che John Coltrane avesse un rapporto particolare con Dio. Elvin Jones, per esempio, che ha detto «sono convinto che fosse un angelo» o McCoy Tyner che affermava fosse uno dei messaggeri con cui «Dio parla agli uomini». Lo pensava sicuramente la sua seconda moglie, Alice McLeod, che se ne innamorò perdutamente dopo averlo visto suonare nel 1962 a Detroit, la sua città natale, e, soprattutto, dopo averlo conosciuto di persona, un anno dopo, al Birdland di New York, dove John era in cartellone nelle ultime due settimane di luglio insieme al quartetto del vibrafonista Terry Gibbs in cui militava quella giovane pianista, Alice, che aveva già trascorso un po’ di tempo a Parigi con Bud Powell e i cui idoli erano la leggendaria pianista e vibrafonista Terry Pollard e Dorothy Ashby, una delle prime a inserire nel jazz il suono delicato e sofisticato dell’arpa. Quello fu l’anno in cui il sassofonista lasciò Naima per andare a vivere con lei che divenne la signora Coltrane tre anni dopo – nell’agosto del 1966 – a Juarez in Messico nello stesso giorno in cui John ottenne il divorzio. Alice (che aveva lo stesso nome della madre e della nonna di Trane) oltre che essere un’ottima musicista era dolce, materna, a tratti protettiva e coinvolse il marito in un rapporto così avvolgente da spingerlo a soddisfare il suo desiderio di avere dei figli. John Jr., Ravi e Oran furono i frutti di un rapporto simbiotico che alimentò la creatività di entrambi e del cui sapore il celebre sassofonista potè godere soltanto per poco perché tutti e tre nacquero nei suoi ultimi anni di vita, Oran nacque pochi mesi prima della sua morte (a marzo) avvenuta come tutti sanno nel luglio del 1967. E quel rapporto d’amore ebbe un effetto benefico su entrambi: su John che ebbe la possibilità di trasferirle in maniera intima le sue idee musicali (la incoraggiò a utilizzare tutta l’estensione del pianoforte, non solo le tre o quattro ottave che usavano quasi tutti i pianisti jazz, la spinse a eseguire i suoi assolo al piano – lui che aveva studiato l’arpa per un po’ di tempo – come se stesse suonando l’arpa, la incoraggiò a superare i confini e le barriere che a suo avviso erano i limiti per la crescita di un musicista), su Alice che ereditò da lui quell’aura di misticismo così spinto e proteso in avanti da influenzare tutta la sua vita sino ai suoi ultimi giorni. Nel 1969 la signora Coltrane conobbe lo Swami Satchidananda (un nome che in lingua hindi suggerisce l’appagamento dello spirito) grazie al contrabbassista Vishnu Wood che suonava con lei nel gruppo di Terry Gibbs. Era il periodo dei guru e della loro ingerenza nel processo creativo di molti musicisti dell’epoca: i Beatles e i Beach Boys si invaghirono di Maharishi Mahesh Yogi, Carlos Santana e John McLaughlin presero una sbandata per Sri Chinmoy, Pete Townshend iniziò a seguire gli insegnamenti di Meher Baba, Alice Coltrane divenne una discepola di livello avanzato dello Swami Satchidananda che, tra le altre cose, ebbe il merito storico di dare la benedizione d’apertura al festival di Woodstock. In quel periodo la pianista stava attraversando un momento di grave difficoltà personale: il suo amato marito era morto da pochi anni, aveva perso subito dopo il fratellastro maggiore, il contrabbassista Ernie Farrow, aveva solo 33 anni e doveva occuparsi della crescita di quattro bambini (era già madre della piccola Michelle quando sposò John Coltrane, l’aveva avuta dal suo primo marito, il cantante Kenny «Pancho» Hagood) e l’incontro con Satchidananda dette inizio alla sua immersione in un viaggio spirituale con cui voleva esorcizzare il dolore profondo in cui era immersa. La grande musica che ha composto in quegli anni ha inizio da quella sofferenza e dal rapporto con Satchidananda che divenne il suo insegnante e la sua guida durante un viaggio in India e al quale rese omaggio con dischi e registrazioni live di concerti. E in particolare furono tre i dischi testimonianza di questa sofferta maturazione umana e artistica, tutti registrati tra la fine del 1970 e il 1971, e sono, in ordine cronologico, «Journey In Satchidananda» (novembre 1970), «The Carnegie Hall Concert» (febbraio 1971) e «Universal Consciousness» (settembre 1971). In tutti e tre questi dischi si ascolta una musica intensa e profonda, ammantata da quell’aura di spiritualità di cui oggi molti fanno sfoggio senza possederne minimamente i contenuti, né musicali, né tantomeno spirituali. Dei tre è «The Carnegie Hall Concert» ad aver attirato la nostra attenzione nell’ultimo periodo, innanzitutto perché è stato pubblicato dal gruppo Universal per intero solo molto di recente (è uscito sul mercato il mese scorso) mentre girava da tempo un bootleg che però conteneva un solo pezzo (Africa) dei quattro eseguiti durante quel concerto (gli altri sono Journey In Satchidananda, Shiva-Loka e Leo) e poi perché i trendsetters moderni che si stracciano le vesti ascoltando le acrobazie strumentali di Isaiah Collier o l’afro-futurismo dell’ultimo disco di Idris Ackamoor devono sapere che quella musica molto probabilmente sarebbe rimasta relegata a un underground molto sotterraneo se i coniugi Coltrane non avessero in quel periodo iniziato quel viaggio sviluppando quelle intuizioni.

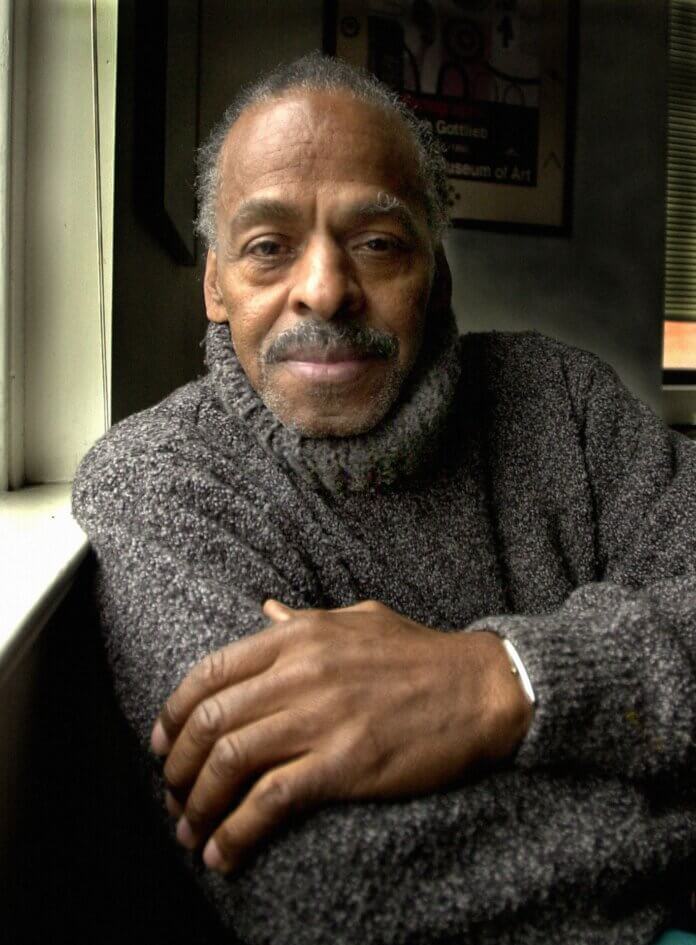

Incontrai per la prima volta la musica di Alice Coltrane ascoltando un disco del 1974 intitolato «Illuminations» in cui la sua arpa interagiva con la chitarra di un giovane Carlos Santana, con il contrabbasso di un giovane Dave Holland e le percussioni di un altrettanto giovane Jack DeJohnette e rimasi folgorato non solo dalla sua bellezza, soprattutto dalla intensità di un messaggio che all’epoca mi parve totalmente fuori dagli schemi. Ancora non sapevo che dietro quel disco si muoveva un mondo di suoni e di approfondimenti culturali iniziato almeno un decennio prima e in maniera più profonda delle pulsioni (modaiole?) delle rockstar di quel periodo. Poi, quando mi accorsi dell’esistenza di quel mondo, non lo abbandonai più. Sul palco della Carnegie Hall quella sera di febbraio del 1971 c’erano insieme ad Alice Coltrane, Pharoah Sanders e Archie Shepp ai sassofoni, Jimmy Garrison e Cecil McBee al contrabbasso, Ed Blackwell e Clifford Jarvis alla batteria, Kumar Kramer all’armonium e Tulsi Reynolds alle percussioni. Abbiamo avuto la grande possibilità di intervistare Cecil McBee e farci raccontare la sua testimonianza di quella serata e di quel periodo.

Finalmente abbiamo la registrazione ufficiale del concerto di Alice Coltrane alla Carnegie Hall nel 1971. Che ricordi serba di quella serata? Com’era l’atmosfera su quel palco?

Incontrammo Alice. Non avevamo programmato niente. Ci parlò, ci dette delle direzioni da seguire, non provammo niente, niente spartiti. Molto semplicemente ci spiegò quali fossero le sue esigenze e quale fosse la piega che lei voleva prendesse quella serata. Non avevamo musica scritta, lo ripeto, nessun tipo di partitura. Avemmo tutti la sensazione che ci avesse chiamato perché riteneva che fossimo idonei a cogliere lo spirito di quella serata, che avessimo la capacità di esplorare il non scritto. Ognuno di noi era lì per un motivo ben preciso che solo lei conosceva, ma tutti avevamo la consapevolezza di essere nel posto giusto ed eravamo tutti in grado di percepire quali fossero le sue intenzioni, quello che aveva in testa. Ci spiegava in che direzione desiderava andasse la musica e noi capivamo, ci dava dei suggerimenti, delle suggestioni sonore e tu dovevi essere in grado di rispondere alle sue sollecitazioni, nel modo in cui tu eri capace di fare. Venivamo utilizzati come dei colori attentamente scelti per riempire una tela il cui disegno era nella testa del pittore. E quel disegno era nella sua testa, nella testa di Alice. Ricordo la mia preoccupazione quella sera, temevo di non essere all’altezza della situazione, di non essere all’altezza di rispondere alle sue sollecitazioni al pianoforte. Ma per fortuna tutto è andato per il meglio e credo che quel timore che io avvertivo, che ho condiviso con gli altri, fosse esattamente quello che lei voleva noi provassimo. Voleva creare tensione, quella necessaria per tirar fuori la musica che aveva in testa. In seguito ho capito che i suoni che voleva produrre erano volutamente poco comuni, in altre parole ti forzava a cercare delle soluzioni inconsuete a livello armonico, invece di accordi che risolvono dovevamo trovare qualcosa che lasciasse nell’ascoltatore il sapore dell’inconsueto, dell’inaspettato. Alla fine la sensazione era di aver suonato qualcosa di mistico, sospeso per aria. Ho ancora molto ben presente quell’esperienza, il suo ricordo è ancora vivo dentro di me: ero tra i più giovani nel gruppo e non ero abituato a quel tipo di sonorità, ma credo che anche gli altri musicisti provassero le mie stesse sensazioni. La magia fu che tutti rispondemmo in maniera positiva alle sue sollecitazioni, e penso che questo si senta ascoltando oggi quella musica.

Mi parli del suo rapporto con Alice Coltrane. Quando l’ha incontrata per la prima volta e quando le chiese di suonare nella sua band…

L’ho incontrata nel 1963, mi ero laureato da poco in educazione musicale e il mio desiderio era quello di diventare un insegnante. Pensavo di tornare in Oklahoma a Tulsa, la mia città natale, per insegnare nei licei. Però decisi di passare prima da Detroit perché sapevo di aver raggiunto una maturità strumentale che altri non possedevano. Dopo un paio di mesi di permanenza in quella città Alice mi chiamò – mi ricordo di quella chiamata, la signora McLeod, era il suo cognome da nubile – si era sparsa la voce che ero un bravo strumentista. Alice mi invitò a casa sua dove aveva organizzato uno spazio in cui si tenevano delle jam session occasionali la domenica pomeriggio, lì incontrai Elvin Jones, Barry Harris e altri. Più che delle jam erano dei party, delle feste d’intrattenimento in cui ebbi occasione di conoscere un sacco di musicisti. Immediatamente mi resi conto che Alice era una persona di pochissime parole e molto riservata, socializzava poco, l’unica cosa che le interessava era il tuo modo di suonare. Arrivava subito al dunque, non ti chiedeva chi tu fossi, da dove tu venissi, voleva semplicemente sentirti suonare. Pensai che fosse una persona molto timida e introversa, poi capii che l’unica cosa che le interessava era la musica. La sua era molto particolare, unica direi, le frasi che produceva al pianoforte erano assolutamente inconsuete e personali, era la prima volta che sentivo suonare il pianoforte in quel modo e le sue espressioni armoniche, i suoi voicings erano lontani da quella che fino ad allora era stata la mia esperienza di musicista. Sentii immediatamente dentro di me una sensazione di spinta in avanti, l’idea che potessi crescere come musicista e imparare cose nuove.

Quello era un periodo di grande fermento creativo e c’era una forte tensione da un punto di vista spirituale. Oggi si parla di un ritorno di quelle sonorità e di una loro riscoperta da parte delle nuove generazioni. Lei ha vissuto quel periodo intensamente. A parte il suo rapporto con Alice Coltrane lei ha suonato, tra i tanti, nei dischi di Charles Tolliver incisi per la Strata East. Crede che questa sia semplicemente una moda o c’è qualcosa di più profondo nella riscoperta di questi suoni?

Strano che tu mi parli di «riscoperta» di quelle sonorità. Per me e per i miei coetanei non sono andate mai via. Quindi non saprei dirti con precisione, e per cercare di rispondere alla tua domanda devo distinguere tra le due esperienze. Quella con la Strata East era filtrata fortemente dalle emozioni personali di Tolliver, l’aspetto spirituale non era quello principale. Charles ti forniva diverse possibilità, diverse opzioni, per poter esprimere la tua creatività attraverso la sua musica. Alice no, lei ti indicava una direzione, creava attorno a te un ambiente all’interno del quale interagire, era qualcosa in cui la musica era importante ma non era tutto, andava oltre il suo aspetto tecnico, i principi dell’armonia eccetera. Con lei respiravi qualcosa di impalpabile, di meno stabile rispetto alla risoluzione armonica, c’era maggiore coinvolgimento emotivo da parte di tutti noi e se l’esperimento riusciva ti ritrovavi a vivere delle emozioni fortissime. Era una vera e propria esperienza collettiva. Con la Strata East era tutta un’altra cosa, magari anche più complessa dal punto di vista musicale e che, a mio avviso, non è stata ancora compresa. Per me sono state entrambe esperienze importantissime ma molto diverse.

In quella band hanno suonato alcuni dei giganti del jazz. Pharoah Sanders, Jimmy Garrison, Ed Blackwell, Clifford Jarvis sono scomparsi. Archie Shepp è sempre tra noi e lei ha ancora una vivace attività didattica, oltre a essere uno dei riferimenti del basso moderno. Qualcuno sostiene che quando saranno scomparsi quelli della sua generazione morirà anche il jazz. Lei cosa ne pensa?

Tenderei a essere d’accordo con loro. Di recente sono stato in tour in California e mi hanno chiesto proprio la stessa cosa. Io penso che negli anni Settanta e all’inizio degli anni Ottanta sia iniziato il declino del jazz. Quegli anni sono stati carenti dal punto di vista sia dello spirito sia della creatività, anni totalmente silenti per l’evoluzione di questa musica. È anche questo uno dei motivi per cui mi sono concentrato molto sulla scrittura in modo da poter raccontare la mia visione. Verso la fine degli anni Ottanta si è tornati ad ascoltare qualcosa di ragionevole, ma quegli anni – ripeto, gli anni Settanta e buona parte degli anni Ottanta – hanno prodotto un vuoto nella nostra musica, una disattenzione per i dettagli, una mancanza di continuità evolutiva, un vuoto stilistico. Io mi sono messo a scrivere musica per colmare questo vuoto ed è stata una buona occasione per sentirmi realizzato come compositore più che come un semplice esecutore, anche se questo è un processo tuttora in divenire.

C’erano un sacco di tensioni razziali in America, in quel periodo. Anche oggi, per la verità. Sembra che nulla sia cambiato. Qual è la differenza tra quel periodo e quello che sta accadendo oggi?

Faccio il musicista, non il sociologo, quindi sono una delle persone meno indicate a parlare di queste cose. Non so se risponde alla tua domanda, ma quello che accadeva allora e quello che succede oggi con Black Lives Matter ha in qualche modo influenzato la musica, sia quella che si faceva in quel periodo sia quella che si fa oggi. Alcuni di noi hanno reagito fossilizzandosi; altri, come me, cercando vie di fuga evolutive. Non so se sono riuscito a rispondere alla tua domanda ma è ciò che mi sento di dirti.

Mi dica quali sono i nomi che, secondo lei, danno prestigio al jazz in questo momento…

I miei coetanei: Eddie Henderson, Charles Tolliver, il compianto Stanley Cowell, Billy Hart. Del resto, mi preme ricordarti che ho una certa età e vivo poco la scena moderna. Non sono sempre in giro come una volta e i nomi che ti ho fatto sono quelli che ascolto e con cui suono io, ma so che esistono tantissimi musicisti molto preparati e in grado di portare la musica a un livello più alto. Il mio ruolo di insegnante all’Università di Boston mi impone la responsabilità di dirti che sono sicuro che i giovani musicisti siano in grado molto bene di interpretare la loro individualità.

Lei è considerato con Ray Drummond, Buster Williams e Ron Carter uno dei maestri del contrabbasso ancora in attività e il cui approccio è responsabile dell’equilibrio e della stabilità di una band. Lei è una delle principali influenze di molti giovani contrabbassisti. Ma quali sono state le sue influenze?

Me stesso. Probabilmente saprai che ho cominciato come clarinettista. Il clarinetto è stato il mio primo strumento, mi piaceva il suo suono, toccava le corde profonde delle mie emozioni e della mia espressività. Volevo crescere come clarinettista. Poi per caso mentre suonavo il clarinetto trovai un contrabbasso in una delle sale in cui mi esercitavo e iniziai a suonarlo. Appena toccai quelle corde provai una sensazione ancora più intensa di quella che mi procurava il suono del mio clarinetto, e da quel momento non ho più smesso di suonare il contrabbasso. Ero a Tulsa in quel periodo, erò già molto avanti nella mia educazione musicale, e un tale mi propose di suonare il contrabbasso nella sua band affermando che in città si era sparsa la voce che c’era un nuovo contrabbassista che faceva parlare di sé. Il vero motivo invece era che ero l’unico contrabbassista della città, non ve n’erano altri! Ti dico che sono l’influenza di me stesso proprio per la formazione da clarinettista che ha influenzato il mio modo di suonare il contrabbasso, uno strumento che oggi non potrei mai più abbandonare.

Lei ha praticamente suonato con la storia del jazz. Tra i musicisti con cui ha lavorato, chi ha lasciato un segno dentro di lei e da quale punto di vista?

Quando lasciai l’Oklahoma fu per andare all’università, dove trovai un ambiente musicale in cui il jazz era soltanto una parte, eneanche la più grossa. Si suonava soul, r&b, gospel e anche rock’n’roll. Ricordo che appena arrivato al college, proprio all’inizio, nella prima settimana, ascoltai Isn’t It Romantic di Chet Baker: non avevo mai sentito niente di così bello. L’ascolto di quella canzone mi avvicinò al jazz e mi dette una spinta fortissima a iniziare quella passione che poi è diventata il mio lavoro. Un altro punto di svolta della mia vita ebbe luogo a Detroit, quando tramite Alice Coltrane conobbi Paul Chambers: non avevo mai sentito nessuno suonare il contrabbasso come lui. Continuai ad averlo come punto di riferimento fino a quando mi trasferii a New York e conobbi Richard Davis, che mi insegnò cosa significa l’inaspettato nel suonare il nostro strumento. Oggi posso dire che il mio stile deriva dal bilanciamento dell’influenza strumentale che questi due grandi contrabbassisti hanno avuto su di me.

Quincy Jones ha detto che l’hip hop rappresenta per i giovani neri la stessa cosa che il bebop ha rappresentato per quelli della sua generazione. Lei è d’accordo?

Il mio problema è che non seguo questo tipo di musica. Conosco ovviamente Quincy Jones, ma per me questa non è altro che una maniera di suonare musica pop forse in maniera più «nera». Io ho cercato di essere il più originale possibile dal punto di vista musicale, e questo per me significava esplorare ritmicamente e armonicamente il mio strumento. Quando svolgi a fondo questo tipo di ricerca ti rendi conto che affermazioni come questa di Quincy Jones lasciano davvero il tempo che trovano, con tutto il rispetto che porto all’artista e alla musica che ha suonato finora.

Chiudiamo con un suo ultimo pensiero su quel concerto del 1971 e sulla sua relazione con la spiritualità e con la musica di Alice Coltrane.

Fu un evento fortemente spontaneo, in cui toccai con mano cosa significava l’inaspettato nella musica. Ero responsabile dell’aspetto armonico, strutturale e nello stesso tempo melodico della musica che stavo suonando, ed ero perfettamente in equilibrio tra tutte queste cose. Sentivo di essere capace di gestirle e di potermi confrontare alla pari con giganti come Jimmy Garrison, Pharoah Sanders, Archie Shepp. Trovarmi lì a interagire con tutte quelle straordinarie individualità mi dette una sensazione di forza che ho provato davvero poche volte nella vita. Era l’inesplorato che si faceva strada dentro di me attraverso la musica. Sapevi che potevi chiudere gli occhi e andare a ruota libera verso l’ignoto esprimendo te stesso. Sapevi che stava per succedere qualcosa di buono. L’architettura di quel progetto era stata definita e tu potevi liberarti al suo interno sentendoti sicuro del risultato. Ho riascoltato da poco quella registrazione, non sapevo che ci fosse ancora traccia di molte cose che sono successe durante quel concerto. Sono molto orgoglioso di averne fatto parte e sono sicuro che tutti quelli che l’ascolteranno proveranno forti emozioni. Considero quella serata una delle cose più preziose che sono successe nella mia vita.