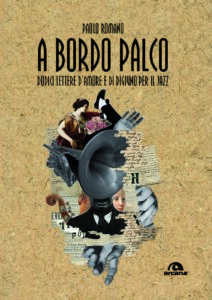

Buongiorno Paolo, quest’oggi ti colloco «dall’altra parte della barricata»; di solito sei tu l’intervistatore, mentre oggi cadi nella trappola dell’intervistato. Scherzi a parte, parliamo subito della tua ultima fatica letteraria, A bordo palco. Dodici lettere d’amore e di digiuno per il jazz, edito da Arcana. La prima domanda, come è mia prassi, è inerente al titolo e, in particolare, sono curioso di capire il tuo «digiuno».

Alceste che strano! Sto decisamente più a mio agio dall’altra parte. Ti dico subito che non è stata una «fatica», ma un processo spontaneo e di grande divertimento (una parola che stenta ad affermarsi senza essere mal accoppiata a «superficialità). Vivere «a bordo palco» significa incontrare moltissimi musicisti: i decani, i maestri, i giovani, quelli che non riescono a sfondare nonostante talenti obiettivi e quelli che sfondano con una mia qualche incredulità. Nasce allora, per l’amore che nutro per questa musica da sempre, un senso di «digiuno», la mancanza di intravedere un processo di costruzione critica, di rielaborazione di ciò che accade per individuare insieme soluzioni, di ripensare il ruolo dei giornalisti ma anche dell’essere musicisti. Mi mancano i grandi racconti delle “scuole” che hanno fatto questa musica, diventata inevitabilmente, proprio per la sua natura più intima, più simile al delta del Po (del Mississippi fa più effetto) quando il fiume largo e lento si perde in mille paludi, piccoli corsi d’acqua, individualismi incapaci di parlarsi e di fidarsi del principio che: insieme è meglio.

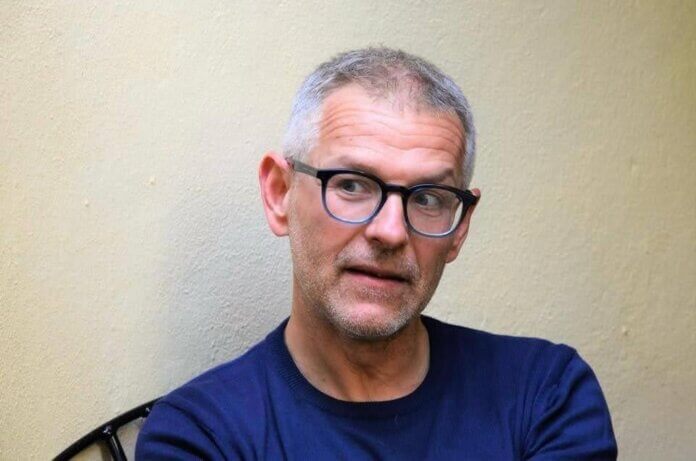

Paolo, possiamo dire che questa è una tua short bio?

Lo è di certo per la mia esperienza musicale e giornalistica. È in qualche modo un piccolo romanzo di formazione, come si chiamavano una volta. Esiste, cioè, l’idea che il processo di acculturazione non abbia fine e che la divisione in comparti non porti mai a nulla di buono, nella vita come in quello che amiamo. Se le scale musicali ancora oggi si chiamano con nomi greci (ionica, lidia, frigia e così via) è perché la cultura classica e poi lo sviluppo della civiltà occidentale non può non avere un peso decisivo nel racconto della musica, anche del jazz. Mi porto nel cuore Socrate, Dante, Kubrick, Rossini, Chagall, Mingus o Ellington, persone che hanno fatto bene all’umanità, al pensiero, alla sensibilità creativa … chiuderli in container diversi come se tutto non avesse un filo rosso è una follia, a mio avviso. Per questo è una mia bio, è la mia visione dei fenomeni culturali.

Sei un chitarrista che, a tuo dire, ha appeso la chitarra al chiodo. Premettendo che oggigiorno ci sarebbero, a mio avviso, tanti che dovrebbero appendere lo strumento (o le corde vocali) al chiodo, cosa ti ha spinto verso questa decisione?

C’è un punto che tenevo a raccontare ed è il senso del limite, il self restraint che ogni tanto latita. Ho provato da ragazzo a diventare chitarrista e musicista, ho studiato come un matto la notte, trascritto soli, suonato live, seguito mille seminari. Ma la verità, che ho faticato ad accettare e poi mi ha liberato, è che non avevo il talento necessario per fare quel mestiere e neanche la propensione al sacrificio, anche economico, che sempre richiede. E così, mi sono risolto per coltivare ciò che credevo mi venisse un po’ meglio, scrivere di ciò che amo con l’occhio e il rispetto di chi sa cosa accade dall’altra parte. Ecco, forse quel rovello di domanda: sono in grado? è un pungolo interiore al quale sempre dovremmo rivolgerci. Se fossi nato negli anni Trenta probabilmente avrei lavorato nel jazz per le condizioni del mercato di allora, mentre studiavo, invece, si faceva largo una nuova leva di ragazzi talmente avanzati tecnicamente e con un linguaggio così evoluto che mai avrei potuto essere al loro livello. Resta il mio piccolo sfogo segreto, tra tante chitarre che mi circondano e tanti spartiti e va benissimo così.

Il capitolo Alla ricerca dell’equilibrio termico: jazz e classica, ci porta a fare delle considerazioni tra due musiche che, mai come negli ultimi dieci anni, si sono avvicinate sempre più. Ritieni che questa acquisita comunanza di intenti musicali sia positiva o negativa per il jazz?

È semplicemente un dato di fatto e forse era inevitabile, sono andate e ritorni nella storia. Gershwin, Bernstein hanno raccolto il materiale popolare del blues e ne hanno fatto opere liriche e sinfoniche. Bird e i boppers hanno fieramente slegato il jazz dall’idea di mero intrattenimento. Si sono ricorse nel Novecento forme di composizione astratta, minimale, microtonale, esperimenti di ogni tipo con intrusioni elettroniche e spazi improvvisativi. Il jazz ha fatto lo stesso, specie dopo lo «sbarco» in Europa. Tutte le diffidenze che separavano quei mondi paralleli stanno crollando, perché il jazz è sempre più formalizzato in parti scritte (anche per l’acculturazione accademica) e la classica ha scoperto gli spazi improvvisativi. Ora, si tratta di capire chi ha più ossigeno nei polmoni in questo momento storico e poi ritrovare una osmosi virtuosa tra due forme d’espressione c.d. alte, che hanno come obiettivo comune la bellezza di ciò che non può avere parola, la musica.

Abbiamo avuto già modo di discuterne pubblicamente: sostengo da tempo che, soprattutto in Italia, il pubblico del jazz stia – statisticamente – invecchiando, a dispetto del sempre crescente numero di studenti dei dipartimenti jazz dei conservatori e delle scuole di musica. Lo so che non hai la ricetta della pozione magica, ma quali aggiustamenti andresti a praticare per svecchiare l’audience jazzistica?

L’altro giorno in treno ho fatto amicizia con una famiglia dell’Ohio in vacanza. Alla ragazzina più piccola ho chiesto: chi è il tuo mito musicale? E lei, senza esitazioni: Billie Holiday e s’è messa a canticchiare I’ll be seeing you. Mi sono emozionato. Non è una pozione magica, ma è sempre l’unica e sola risposta: la revisione dei programmi scolastici e l’incentivo forte a proseguire gli studi musicali poi. L’abbiamo avuta nel Medioevo come formazione obbligatoria, era una delle arti liberali al pari di astronomia o dialettica. Poi tutto è finito. Se non consideri l’educazione all’ascolto e la pratica di insieme come una formazione civica, non c’è futuro. Ma devi saper incuriosire, divertire, raccontare l’umanità dietro le biografie, se no con la memoria perdi anche la percezione della bellezza. E se sei curioso vai a sentire cose nuove che non conosci … tra i fenomeni più tristi che osservo c’è quello dei musicisti che non vanno ai concerti, salvo quelli degli amici. Ma se in prima media ti fanno studiare (giuro) Orlando di Lasso e suonare al flautino il tema dell’Inno alla Gioia, come può nascere la passione?

Paolo, ora arriva una domanda che potrebbe farti (o farci) litigare con molti onorevoli colleghi: cosa ne pensi della critica musicale? Qual è il suo ruolo oggi e, invece, quale ruolo dovrebbe avere?

A bordo palco, in realtà, è pieno di provocazioni su questo punto. Dante, a un certo punto, della Commedia chiede a Virgilio se non sia sbagliato fare nomi e cognomi dei suoi amici, mettendoli all’Inferno e Virgilio gli dice di fregarsene, detta semplice. Scherzi a parte, la critica è morta, non c’è più da tempo. Ci sono tante ragioni che provo a raccontare, ma in primo luogo non c’è più la distinzione tra musicologo, critico e giornalista musicale. Se io svolgo una critica, cioè separo il grano dal loglio, stravolgo una parrocchia. Mi alieno la simpatia del musicista, dell’etichetta, dei suoi fan, che azzannano al collo e non si danno il tempo di capire l’obiezione mossagli (in positivo o negativo). A lungo andare, prima si è screditato il ruolo del critico e a seguire quello del giornalista. Se non riconosci una qualche autorevolezza a chi parla, ma pensi sempre «i gusti son gusti» oppure che ci sia un interesse dietro a una osservazione, il complottismo, perdi la capacità di crescere e finisci nella notte in cui tutte le vacche son nere. Colpa anche dei giornalisti (eccomi!) spesso troppo compiacenti o con poca voglia di mettersi a questionare, per forza che poi la proliferazione di blog e auto proclamate capacità di giudizio diventa uguale a chi lo fa di mestiere. Non c’è solo il dottor Google che ha sostituito medici e scienziati, c’è anche nel nostro campo ed è una piccola – grande sconfitta per noi, ma soprattutto per i musicisti e il pubblico. Ricordo, e mi taccio, che Arrigo Polillo ebbe il coraggio doppio di stroncare Coltrane nella sua prima performance italiana e poi di tornare sui suoi passi espressamente. Il critico puro sa che può sbagliare, sa anche che può emendarsi, ma sempre ha la buona fede della propria capacità tecnica di giudizio.

Nel tuo libro fai degli ampi cenni anche alle professioni della musica. Parliamo, in primis, dei manager e dei management…

Ahia! Mi dilungo un poco, ma so che è un tema che appassiona anche te! Il mio punto di vista realistico è che si è completamente sbriciolato il processo di produzione della musica e il suo ruolo nel mercato economico e finanziario. La musica è un prodotto culturale, ma è un prodotto, quindi, sottoposto alle leggi della domanda e dell’offerta e per essere virtuoso ha bisogno di professionalità, quindi investimenti economici e auspicabilmente ritorni in termini di plusvalenze. È brutale, lo so, ma è la realtà dei fatti. Il manager, inteso come il discografico di una volta, non esiste più; al massimo c’è qualcuno che raccoglie un frutto già maturo, ma così sono capaci tutti. Lascio due piccole suggestioni alla riflessione: la sfiducia, figlia della cattiva formazione, dei dirigenti televisivi e dell’editoria maggiore che crede che tutto il pubblico sia scemo, rozzo e di pronta beva, non ha la capacità di vedere il prodotto musicale di qualità come una opportunità economica (eppure lo è). A lungo andare, i musicisti per primi hanno dimenticato quanto è coessenziale alla loro professione affidarsi a tecnici, prima ancora del manager, a un produttore vero, qualcuno che ti dica di no, capace di smontare il tuo ego e portarti ad avere un buon risultato di compromesso commerciale e culturale.

In seconda battuta, nostra croce e delizia, gli uffici stampa…

Dalla politica alla musica, quando un ragazzo deve iniziare a lavorare in un contesto d’ufficio, lo si manda all’ufficio stampa, tanto che vuoi che sia … Mentre da anni, nel disutile Ordine dei giornalisti parliamo di separare le carriere di ufficio stampa e giornalismo (come si fa con i fotografi e i videomaker che fanno parte dell’ordine), si consuma l’incapacità di comunicare adeguatamente musica e musicisti. È un lavoro complesso, artigianale, fatto di competenze tecniche e di conoscenza profonda dei meccanismi dell’editoria. Se mi inondi la casella di posta con comunicati di lunghezza biblica e non sai di cosa mi occupo, se mi interesso a ciò che mi scrivi ma non sai rispondermi a domande banali o avere materiale più informato oltre alla famosa CS, la cartella stampa, non aiuti il mio lavoro, mi fai perdere tempo e stai screditando il musicista che vorresti promuovere. Oggi lo sanno fare in pochissimi, si contano sulla punta della mano, e quando capita è un piacere lavorare con loro. Ho fatto tanti anni quel mestiere e so quanto è complicato destreggiarsi tra attese e risultati, non dovrebbe essere il primo lavoretto disponibile e sottopagato, ma la conclusione di un processo di formazione.

In Italia vige un sistema, perverso, da parte di alcune case discografiche, di far pagare la produzione ai musicisti. Che ne pensi in proposito?

Tutto il male possibile. Come sai è un fenomeno che riguarda anche l’editoria. Nel mio libro porto il caso americano, che mi raccontò un passionario come Marc Ribot, sulle cosiddette etichette indipendenti, belle di nome, ma spesso non di fatto. Sai perché negli Stati Uniti hanno successo? Perché aggirano gli accordi sindacali. Una grande label ha degli obblighi precisi di legge sui salari, le malattie, gli infortuni, il complesso delle obbligazioni contrattuali insomma. Siccome costa un bel po’ e non conviene sempre, l’indipendente, che per piccole dimensioni non ha gli stessi doveri, prepara il master a pagamento dell’artista e poi, se ha successo, vende il master per la distribuzione alla major. Un buon affare per tutti, tranne che per i musicisti. E infatti è inevitabile che si finisca in disastrose auto-produzioni; come dicevo, senza produttore, manager, ufficio stampa e così via, i giovani sono vittime atroci di questo sistema, che illude con l’immediatezza di un riscontro effimero sui social e si infrange nella realtà dei fatti, mentre il discografico di turno è scomparso e ha incassato i soldi per stampare trecento copie di altri cento musicisti.

Mi farebbe piacere concederti la replica alla recensione dell’autorevole Claudio Sessa, sul numero della Lettura allegato al Corriere della Sera. Sessa afferma, testualmente: «Romano esibisce una loquela colma di compiaciuti riferimenti ai più vari ambiti culturali (lo si capisce già dai suoi interlocutori), con uno stile nel quale i livelli possono variare in modo improvviso […]»; in pratica ti «accusa» del fatto che hai utilizzato un vocabolario e una serie di riferimenti storici e che, conclude Sessa, «nel tentativo di essere accattivante, risulta soltanto inutilmente oscuro». Fermo restando che non sono assolutamente d’accordo con la conclusione di Claudio Sessa, fingiamo di essere in un processo: cosa hai da dire a tua «discolpa»?

E lo sapevo! Ma è semplice, anche per non rinnegare quello che ti ho detto e in cui credo. Claudio Sessa è una firma prestigiosa, autorevole e anche un vecchio direttore della nostra rivista; quindi, in primo luogo, ho sentito un senso di orgoglio, per il solo fatto che si sia dato il tempo di leggerlo e di recensirlo. Lo ringrazio di cuore, davvero. Ho letto con attenzione le sue parole (ovviamente) e le ho prese con il massimo rispetto. Sono felicissimo che abbia riconosciuto la fondatezza dei temi trattati nel libro; sullo stile magari ha ragione, bisogna saper ascoltare. A «discolpa», per non sfuggire, torno all’idea per cui il jazz è un fenomeno culturale a tutto tondo e che tentarne un racconto utilizzando i centomila fiori che ci regalano il nostro vocabolario italiano e la nostra cultura classica sia un atto di fiducia verso i lettori. So che la paratassi è sempre vincente nella sua immediatezza, ma uno stile più ricco, qualche link inatteso sono semplicemente possibilità in più. Una volta Dave Holland mi disse: «Io lo so che quando suono astratto la gente si può rompere, però è parte di me, di ciò che sono»; ecco, nel mio piccolissimo, credo che si possa alzare l’asticella per la stima dei lettori; tutto diverso se fosse stato un articolo giornalistico, ma non lo è. Però continuo a ragionare sulle sue parole.

Paolo, non ti ho chiesto qual è stata la genesi di questo libro. Lo avevi già in mente da tempo, oppure c’è stato un elemento, per così dire, scatenante che ti ha spinto a scriverlo?

Incontrando moltissimi protagonisti del jazz (musicisti, produttori, appassionati, didatti) si finiscono per lambire sempre argomenti molto importanti, spesso per brevità tirati un po’ via. Ho pensato che concentrarli come spunti di riflessioni, messi un po’ più a fuoco, potesse essere un piccolo contributo per tornare a pensare in «grande» a ciò che tutti amiamo, il jazz. E poi credo anche sia in qualche modo doveroso non lasciare che l’esperienza complessiva degli incontri si concluda in un articolo di giornale; è un modo per restituire la vitalità e i colori che ho l’opportunità di vivere. Come tanti, fin da ragazzino, provavo in tutti i modi a intrufolarmi nei backstage, a bordo palco, per vedere che succedeva …

Paolo, quando è arrivato il jazz nella tua vita?

Da bambinetto. A casa si ascoltavano i dischi di Musica Jazz o i vinili Jazz è Bello della Fonit Cetra. Ma non posso dimenticare il primo disco comprato con le mancette di mio nonno, avrò avuto dodici anni: «Pithecanthropus Erectus» di Charles Mingus. Fui paralizzato dalla bellezza e della stranezza di quei suoni mai sentiti. Da lì è stato tutto facile, una scoperta continua, leggevo le note di copertina per incuriosirmi a nuovi ascolti e quella curiosità non è mai più finita. Sono consapevole di conoscere una parte infinitesimale della lunga storia del jazz (figuriamoci della musica), so molto meno di esperti di lungo corso, ma magari mi sono dato qualche strumento per accogliere le novità e colmare le mille lacune quotidiane.

Vista la tua esperienza, nonché l’oramai prossimo corso di critica musicale che ti coinvolge come docente, quali raccomandazioni-suggerimenti ti sentiresti di dare a un giovane che si avvicina alla scrittura in ambito musicale?

Nell’esperienza passata di docenza ho imparato quanto sia strategico instaurare un rapporto reciproco di fiducia. È come nel jazz suonato quando i giovani musicisti sono saliti sul palco coi «vecchi», lo ha fatto anche Herbie Hancock, diciamo così. Chi vuole scrivere di musica deve coltivare il senso della libertà, delle possibilità regalate dalla scrittura, della curiosità per tutta la storia prima e a lato della musica (non è mai un fungo, nasce in un contesto), della versatilità multistilistica che va dal lavoro di agenzia, a un giornale online, da un quotidiano cartaceo a un settimanale o mensile. Il contenitore ti obbliga a saper cambiare stile. Credo sarà entusiasmante, specie nella costruzione in presa diretta da ascolto a scrittura, la sfida vera!

Quali sono le tue fonti attraverso le quali ricerchi la musica?

Sono onnivoro, cerco di non lasciare indietro nulla; spesso quando intervisto qualcuno, conosco la sua vita meglio di lui e infatti si sorprendono divertiti. In primo luogo, tantissimo ascolto, poi studio i cosiddetti credits, cioè quando, come, perché, chi c’era. Da lì, allargo ai video disponibili, se ce ne sono. Quasi mai leggo prima quello che è già stato scritto dai colleghi, per non restarne troppo influenzato. Non mi do confini; un aneddoto: tempo fa scrissi per Musica Jazz un ritratto di Jaki Byard, la cui morte resta ancora un cold case irrisolti. Fatto sta che riuscii a trovare il nome dell’ispettore americano in pensione per farmi raccontare cosa si ricordava, quello del giornalista del New York Times che diede la notizia nell’Obituarie, parlai coi suoi ex allievi al New England Conservatory (Jason Moran e Fred Hersch, per dirne due) e infine chiamai l’agenzia immobiliare che stava trattando la vendita della casa. Non è che poi utilizzi tutto il materiale, chiaramente, ma è la cosa più bella e appassionante del nostro mestiere. Una roba un po’ da matti, ma mi piace così e spero di trasmetterlo anche ai ragazzi del corso.

Cosa bolle in pentola?

Non te lo dico … scherzo! Da sempre mi piacerebbe scrivere una contro istantanea della storia del jazz, fatta di personaggi dati per «minori» e che minori non sono stati per niente. Senza grandissimi sidemen non ci sarebbero state le star e non perderne le tracce, la memoria sarebbe un risultato grandissimo. Chissà!

Alceste Ayroldi