AUTORE

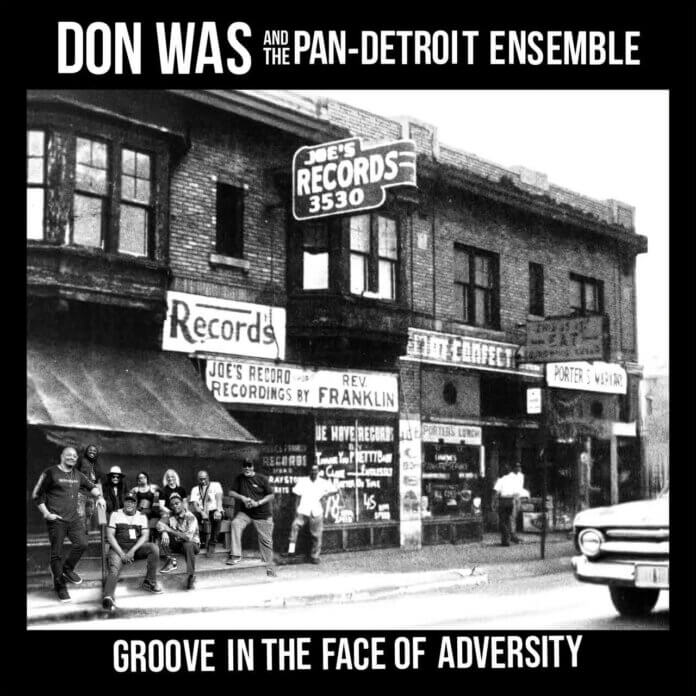

Don Was & The Pan-Detroit Ensemble

TITOLO DEL DISCO

«Groove in the Face of Adversity»

ETICHETTA

Mack Avenue

______________________________________________________________

Detroit è una città che ha perso tutto: l’industria, il benessere, la sicurezza, la gloria. Non il ritmo. Non la pulsazione che le consente di essere crocevia di incontri in cui la techno si miscela con il funk, il soul si sposa con il rock: è lo stesso heartbeat che sopravvive ai crolli e che non smette mai di far muovere il corpo. E quella pulsazione, quel battito, quel groove, da tempo hanno un nome: Don Was. Con «Groove in the Face of Adversity» il bassista e produttore firma il suo disco più personale: sei brani, una band di super-professionisti e un suono che unisce mezzo secolo di memoria collettiva. Certo, chi si aspetta da questo album le avventure del jazz del nuovo millennio, le sperimentazioni dei giovani virgulti dell’idioma afro-americano, il suono ruvido e nello stesso tempo patinato della moderna Blue Note, sappia che qui resterà deluso (ma cambierà presto idea).

Dopo una vita passata dietro la consolle per Bob Dylan, Bonnie Raitt, Rolling Stones, John Mayer, Gregory Porter ma anche Immanuel Wilkins, Joel Ross e chi più ne ha più ne metta, Don Was torna a casa, nel suo elemento naturale: il basso che pulsa come il cuore di una città ferita ma ancora viva. E lo fa con la sensibilità e la classe dei grandi, perché per correttezza questo lavoro non viene pubblicato per Blue Note – come Was avrebbe agevolmente potuto fare – ma con Mack Avenue.

Una dedica a Detroit, la città in cui il soul si è innamorato del rock, dove la rabbia del blues si è alimentata nel rumore dei pistoni, e dove il gospel ha trovato il suo corrispettivo profano nel rombo di un motore. Detroit è stata la città della Motown, degli MC5, di Bob Seger, di Iggy Pop, di Marvin Gaye. È stata la città in cui il corpo è stato sublimato dalla danza. Don Was lo sa, e il suo Pan-Detroit Ensemble non è una semplice band, è la città che suona. E il groove è quello che resta quando le parole non riescono a spiegare. Ecco perché il disco si intitola «Groove in the Face of Adversity» ed ecco perché si apre con Midnight Marauders, un funk urbano in cui il basso scivola profondo mentre il sassofono e le tastiere disegnano la città, quella del dopolavoro e delle preghiere, del sudore e dei tramonti arancioni riflessi sui capannoni delle fabbriche di auto.

C’è una dimensione del suono americano che raramente trova cittadinanza nel jazz ma che Don Was riporta con naturalezza al centro, ed è qualcosa che ci emoziona profondamente: la frontiera il cui il soul incontra il rock. Quel punto di fusione in cui i Doobie Brothers si incrociano con i Temptations, Boz Scaggs stringe la mano ad Al Green e la voce di Michael McDonald diventa l’equilibrio perfetto tra il bianco e il nero. È la «terra di nessuno» del blue-eyed soul, un genere che non è mai stato un genere ma un sentimento. Detroit è stata uno dei laboratori di questa contaminazione. Perché qui, più che altrove, il confine tra soul e rock non è mai esistito: Bob Seger e Mitch Ryder erano «fratelli» di Marvin Gaye e Stevie Wonder, Glenn Frey, prima degli Eagles, suonava r&b nei bar e un giovane Donald Fagenson – il futuro Don Was – cresceva ascoltando tutti. E questo disco vibra di questa doppia appartenenza. Ha dentro la precisione produttiva dei Doobie Brothers ma anche le viscere dei Funkadalic. Ha l’eleganza armonica di Hall & Oates e qualcosa della ruvidità industriale degli MC5. È il ventre dell’America ma al quadrato. Quella che non distingue. E che non vota Trump. E Don Was non cita: in lui convivono l’intelligenza di Steely Dan e il romanticismo di Boz Scaggs, ma anche la spiritualità di Curtis Mayfield e la carne del basso di James Jamerson, forse uno tra quelli che l’hanno influenzato di più. Il risultato è una musica che non ha tempo bensì groove.

Con Nubian Lady il disco continua ad aprirsi verso il cielo, con il flauto che dialoga con il basso, come due vecchi amici che si ritrovano dopo anni. Ma la sorpresa più luminosa – a mio avviso – del disco è I Ain’t Got Nothin’ but Time, storico (1946) brano country di Hank Williams in cui la band dimostra tutta la classe possibile dimostrando di trasformare la musica a proprio piacimento con una dolcezza quasi gospel: il basso di Was costruisce un ritmo che cammina, e quando i fiati entrano la nostra testa non può restare ferma. Dondola.

This Is My Country di Curtis Mayfield è un inno di appartenenza, anche se in questo contesto assume un nuovo significato con la voce di Steffanie Christ’ian che sembra la figlia spirituale di Chaka Khan e di Tina Turner. Poi arriva You Asked, I Came, vecchio brano dello stesso Don Was del 1994 (dalla colonna sonora del film Backbeat) ed è Isane dei Cameo, con il suo funk viscerale, a chiudere uno dei lavori più accattivanti dell’ultimo periodo. Ascoltandolo si capisce che Detroit è l’America che ha inventato la musica moderna ma non se ne è mai arricchita, è quella che ha creato la perfezione armonica della Motown e la rabbia del garage rock. Don Was ha messo in piedi un lavoro che parla a nome di questa città.

Quando il nostro direttore, conoscendo la mia ammirazione per il bassista, me ne ha consigliato il disco, ho pensato che questa musica, se fatta e suonata come si deve (ascoltate gli assolo di Douglas e McMurray), non tramonterà mai. Poi ho messo su Forever’s a Long, Long Time, un altro vecchio brano (1951) di Hank Williams rifatto circa trent’anni fa da Don con la sua Orquestra Was (progenitrice di questo gruppo) più Herbie Hancock, Terence Blanchard e la voce del compianto e sfortunato Sweet Pea Atkinson. E mi è venuta una nostalgia pazzesca.

Nicola Gaeta

DISTRIBUTORE

www.mackavenuerecords.com

FORMAZIONE

John Douglas (tr.), Vincent Chandler (trne), Dave McMurray (fl., alto, ten.), Luis Resto (tast.), Wayne Gerard (chit.), Don Was (b. el.), Jeff Canaday (batt.), Mahindi Masai (perc.), Steffanie Christ’ian (voc.).

DATA REGISTRAZIONE

Detroit, 2025