C’è un punto in cui ogni tassonomia cede, con le sue smanie di determinare gerarchie e classi, definire, incasellare; la smagliatura che vanifica l’ordine, destruttura il valore del pi greco quando esonda nell’irrazionale. L’arte, ben temperata nelle sue molte forme, è vocata ad essere l’intercetta nel piano cartesiano: annusa il rischio di gabbie che smonta e gabba. Della musica di Marc Ribot e dei suoi Ceramic Dog si è, ad esempio, detto: post-industriali, decostrutturalisti, psico-ciclici, post-fusion rock, garage-punk, avant-garde, psichedelia afro-colombiana, jazz-grunge. Il florilegio di trattini connettivi consente un rimescolamento a piacere, secondo i propri gusti. Il risultato sarà un vero/falso simultaneo, mettendo di volta in volta a fuoco aspetti ostentatamente parziali.

Se proprio pungesse la furia d’un contenitore, si potrebbe ascrivere la musica di Ribot nel mare magnum del post-modernismo, quel frullato di stimoli provenienti da qualsivoglia latitudine, per costruire un linguaggio in cui età cyborg, pubblicità, capitalismo e anticapitalismo, chincaglierie del passato e distopie abbiano a comun denominatore l’ironia, lo scarto ricercato tra produzione e produttore, suono e musicista. Nel caso del chitarrista newyorkese, nato nel New Jersey, l’ironia prende spesso la forma del volume e della distorsione. Nelle mie corde. Storie e sproloqui di un chitarrista noise (del 2021, ma appena tradotto in italiano da BigSur) è la sua autobiografia semiseria in cui confonde piani temporali, verità storiche e utopie: «Il rapporto tra wattaggio degli ampli e potere sociale può complicarsi nelle band, piccoli nuclei che immancabilmente replicano gli aspetti più disfunzionali delle famiglie. Non c’è chitarrista che non abbia dovuto sobbarcarsi insostenibili riunioni in cui i membri non forniti di strumenti elettrici provano a farli ragionare, appellandosi a un principio di compassione ed egualitarismo che in genere manca in toto ai loro personaggi rock prevaricatori», racconta Ribot, concludendo: «Dato l’attuale sviluppo della tecnologia, l’unico punto d’arrivo possibile di questa escalation è il limite della sopportazione umana. Ed è qui che il binomio distorsione/volume come metafora incontra il fenomeno clinico». Chi lo abbia visto nella sua performance romana alla Casa del Jazz con i Ceramic Dog (Ches Smith e Shazad Ismaily) potrà testimoniare, in assenza di un fonometro, di come la temperatura esterna tropicale rendesse incompatibile la sua giacca, finita prevedibile sudario: «Non so come funzioni coi funghi allucinogeni, ma la verità quando si suona a volumi altissimi è questa: se hai imbroccato la serata, non c’è nulla che possa farti male né il volume alle stelle, né le sale soffocanti a temperature da sauna, né una bottigliata in testa, né un divorzio recente. Non sono niente di che. Almeno fin quando non è finita», la sua spiegazione senza filtri.

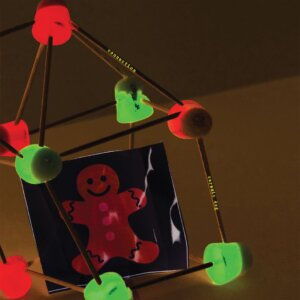

L’ultimo nato a firma Ceramic Dog, compresi i volumi estremi, si chiama «Connection» (Knockwoust Records/Yellowbird), dieci brani in cui tensioni e risoluzioni diventano il campo di battaglia per sovrapporre fuzz, distorsioni, alambicchi ritmici e testi quando rabbiosi quando grotteschi. È il quinto del trio; questa volta, però, Ribot, Smith e Ismaily scelgono l’ottima compagnia di James Brandon Lewis, Anthony Coleman, Greg Lewis, Oscar Noriega e Syd Straw. L’album, accolto assai positivamente dalla critica e dal pubblico, brilla in effetti per la non comune coesione e complicità delle parti al tutto, che si traduce in un muro di suono dai cui cretti è possibile intravedere tracce di sintassi ed espressioni musicali tritate e riproposte nuove di zecca. Parlarne con Ribot, che sembra felice come un bambino per il risultato, è entrare consapevolmente dentro una turbina di idee e visioni, che quasi sempre esondano dal pentagramma e dai transistor per finire nel dibattito pubblico. La Storia e la lettura dei classici, che lo appassionano da sempre, diventano il luogo elettivo per attivare la centralina post-moderna e restituire visioni personalissime di musica mescolata alla critica realista della modernità.

«Connection» con i tuoi Ceramic Dog è uscito il 14 luglio, l’anniversario della Rivoluzione Francese, e allora ti domando subito: che significato ha la parola rivoluzione per te?

È una buona domanda per iniziare! Vediamo. Sono sempre stato un fan di Hannah Arendt, che scrisse un saggio proprio sulla rivoluzione [On Revolution, 1963, ndr]; lì spiega che inizialmente questo termine era legato all’idea di «ritorno», un ritorno a qualcosa del passato.

I rivoluzionari americani, quando iniziavano a discutere la forma che avrebbe dovuto prendere lo Stato, leggevano e discutevano i problemi dell’astronomia, le cui teorie erano relativamente nuove, in particolare l’idea che le stelle tornassero nella stessa posizione ogni anno; così, similmente, erano attratti dall’idea che la storia avesse cicli di ritorni a distanza di millenni. Benjamin Franklin e altri pensavano che la storia stesse tornando alla democrazia greca e alla repubblica di Roma, che il momento fosse pronto per avere la democrazia. Il passato non era poi così male e il futuro non era necessariamente buono. Gli aspetti positivi di ciò che era stato sarebbero potuti tornare. Capisco che può suonarti in qualche modo reazionario, ma non lo è. Spesso quando volgiamo gli occhi indietro, facilmente male interpretiamo le cose. Possiamo creare il futuro se cerchiamo di individuare i fattori di un passato che ci piace.

Niente male come inizio di conversazione. Questo è il quinto album di Ceramic Dog, e senza esitazione hai dichiarato che è il migliore. Per quali ragioni?

Per molte ragioni, e te ne dico un paio. Di sicuro è pieno di suoni di chitarra, batteria e basso e l’elemento improvvisativo è piuttosto evidente. Ma è anche più strutturato, per così dire: ci sono canzoni che abbiamo curato parecchio, e questo risulta in modo più forte che nel passato. Un altro punto di forza è stato Ben Greenberg, il tecnico del suono; non è stato presente durante la registrazione ma durante il missaggio. La sua assistenza è stata determinante e di grande aiuto per completare il disco.

Giocate molto con il ritmo, forse con ancora maggior divertimento che nel passato. Già ascoltando l’apertura con la title track, Connection, mi sembra si sovrappongono poliritmie di 4/4 su 3/4 e che avvenga in modo molto naturale

Lì è successo che avevamo deciso di andare in tre, poi a un certo punto la batteria se ne va in quattro. È stato un virtuoso incidente di percorso e l’abbiamo mantenuto. Certo, è divertente non solo per me, ma anche per Ches, che ha studiato tanto e poi suonato musica orientale, che è una specie di antologia per entrare dentro quel tipo di partizioni, tempi che girano dentro altri e viceversa. Sono contento che si noti …

Com’è andato anni fa l’incontro con Ches Smith e Shazad Ismaily per fondare i Ceramic Dog? È una musica che sottende una grande sfida e una solida visione comune per arrivare a sonorità non proprio banali.

Dunque, partiamo dal fatto che Ceramic Dog è una specie di lavoro comune: dividiamo le spese e i ricavi, pensiamo a come fare il disco… magari è un po’ cambiato il mio ruolo; ho una specie di potere di veto artistico e lo uso spesso [ride, ndr]. No, in verità non l’ho usato molto, e questo perché abbiamo un modo simile di ragionare e sentire; però, vedi, al di là del fatto che un gruppo abbia un leader o sia un collettivo, una band richiede sempre una quota di negoziazione. I musicisti spesso si mettono seduti e diventano una specie di comitato civico, siamo abituati a questo tipo di situazioni.

Quando ho ascoltato per la prima volta Connection sono saltato sulla sedia, credendo di aver bevuto troppo, perché nel brano Heart Attack ho sentito un mucchio di parolacce cantate in italiano. E invece è proprio così: molto divertente sentirti cantarle dentro le vostre distorsioni acustiche

Questo brano ha una storia interessante. Dunque, parlavamo poco fa di ritmi e poliritmi; pensavo che avessimo bisogno di un beat tipo 12/8 o 9/8, terzinato comunque, quindi il tutto è partito da una considerazione tecnica. Pensavo a questa cosa e nel frattempo cercavo la musicalità nell’osceno: sai quando le persone iniziano a insultarsi l’un l’altra a suon di parolacce prima di menarsi? La scansione ritmica e il modo di usare la voce che hanno le persone in quelle circostanze è particolare, varia se proviene da ragazzi, da donne e così via. Ora, quando in America sta per iniziare una rissa di strada, prima di iniziare a suonarsele, i contendenti hanno un certo ritmo, come una batteria (f..k, s..k, d..k, s…t). Senti proprio che le corde vocali si stringono e l’immagine è quella di un incontro di boxe. Poi, siccome ho passato un sacco di tempo in Italia e ho un sacco di amici qui, ho ascoltato il suono delle parolacce nella vostra lingua, anche con le varietà regionali: non è boxe, sono lame per accoltellarsi. Non voglio fare il ragazzino che dice oscenità, quello ho smesso di farlo a nove anni, ma mi colpiva quel modo ritmico completamente diverso dell’oscenità. Spero di essere riuscito a far sentire quella differenza nel brano che parte con la boxe, sezione A, e finisce a coltelli, sezione B.

Nell’album ci sono in particolare due canzoni, Ecstacy e Crumbia, che richiamano molto le atmosfere del tuo lavoro di un bel po’ di anni fa con Los Cubanos Postizos. Il modo in cui tratti quei suoni sembra lo stesso con cui Picasso tratta le forme… Ne esce una deformazione espressiva.

Sì, capisco il senso. Ti dirò che non ero interessato tanto a richiamare in modo accurato atmosfere di alcun genere musicale, ma oltre alle forme mi interessavano i paesaggi. Nel complesso, dovrebbe venirne fuori una specie di dipinto con il paesaggio di New York, considerato che anche il boogaloo o la cumbia fanno parte di quella città ai miei occhi.

Restiamo vicini a Cuba, spostandoci ad Haiti. Nel tuo recente e divertentissimo libro autobiografico, Unstrung (Nelle mie corde, in Italia), dedichi un capitolo a Frantz Casseus, il tuo primo insegnante di chitarra e mentore, alla cui valorizzazione e memoria hai dedicato un disco; ti sei anche molto speso per preservarne il lavoro.

Mi piace la sua musica, mi piace più della vita stessa. È difficile parlare di ciò che amiamo, ci provo. Frantz è stato il primo che ho ascoltato suonare dal vivo, era un amico di famiglia e si era praticamente auto-imposto un esilio a New York e quindi, a partire dagli anni Quaranta, divenne amico dei miei zii, Melvin e Rhoda Unger. Mia zia scriveva canzoni pop con lo pseudonimo di Rhoda Roberts; insieme parlavano di musica, divennero una specie di comune, di quelle che germogliavano a NYC in quegli anni; a un certo punto presero anche una macchina, della quale dividevano costi e uso…

In particolare, però, cosa ti piace del suo modo di scrivere?

Frantz non era un contadino di qualche campagna cresciuto in mezzo alla cultura voodoo, sai, era figlio di un impiegato del Water Department; ciononostante, assorbì profondamente quei suoni e quei ritmi, cercando di rielaborarli. Ci sono delle cellule sonore che puoi pensare in due tempi, in terzina, in quintina, mescolati come «due più tre» e così via, dipende da come cadono gli accenti e dal suono che ti interessa. È qualcosa di molto importante nella musica di derivazione orientale e nella sua musica amo molto quel tipo di tensione ritmica. Invece, da un punto di vista armonico, si sente la sua attenzione per il jazz degli anni Quaranta e Cinquanta, pur essendo lui cresciuto con Debussy, Ravel, Villa-Lobos; non credo si possa dire che abbia scelto una o l’altra struttura musicale, ma ha fatto confluire nella sua scrittura tutti i musicisti jazz con cui aveva a che fare, alle volte con una bellissima vena di malinconia. In fondo, lui venne a New York per restare integro e fedele ad una sua idea artistica, pur andando incontro a un clima sociale non proprio favorevole; voglio dire, non posso dire che fosse come l’Alabama, ma restava pur sempre un immigrato nero, tutt’altro che semplice.

L’integrità è una forma di resistenza, che a sua volta ha un significato particolare nella tua musica. Hai registrato una versione di Avanti popolo con i Ceramic Dog in «Your Turn», Bella ciao con Tom Waits. Per te cos’è la resistenza?

Sono contento che tu mi faccia questa domanda, perché in fondo è abbastanza facile pensare che consista nell’andare a dimostrare in piazza con centinaia di migliaia di persone gridando: «Resisti! Rifiuta!», come quando fu eletto Trump. Il punto però è che uno dei due maggiori partiti negli Stati Uniti oggi, quello Repubblicano, è semplicemente fascista, non c’è molto da girarci intorno. E provo a dirtelo con un minimo di obiettività, non sono uno di quelli che appena vede un conservatore ed è in disaccordo lo denigra come «fascista»; ma a oggi nessun candidato di quell’area può pensare possibile di vincere la Presidenza senza l’endorsement di Trump. Ecco perché la domanda è importante, perché la sento in bocca a tanti, ma non hanno la più pallida idea di cosa sia. Su questo sono molto interessato al caso dell’Italia, perché quello che gli americani conoscono l’hanno imparato da un paio di film con Yves Montand sulla resistenza in Francia o comunque da racconti subito successivi alla Seconda Guerra Mondiale. In Italia, invece, c’è una Resistenza più vecchia di vent’anni, non appena Mussolini prese il potere, senza quindi attendere quel drammatico sviluppo. Guarda, ho qui con me due libri, eccoli: Giustizia e Libertà in Italia di Mario Giovana (peccato non sia tradotto in inglese, faccio una gran fatica a leggerlo in italiano, cerco quasi tutto sul vocabolario) e Una guerra civile di Claudio Pavone, che è davvero bello. Sono libri pieni di storie importanti, come anche il Diario partigiano di Ada Gobetti; so bene che maneggiare la storia è molto complicato, ma molti americani dovrebbero imparare dall’esempio di Giustizia e Libertà, che cercò di affrontare il problema prima che deflagrasse.

Intravedi rischi sulla libertà anche dalle presenti forme che vanno sotto il cappello di capitalismo finanziario?

Eh sì! Anche su quello bisogna organizzare forme di resistenza. Credo fermamente che le persone debbano utilizzare al massimo le reti che hanno a disposizione, dalle reti giornalistiche a quelle editoriali, da quelle politiche a quelle sindacali. Io, per esempio, sono coinvolto in una organizzazione che si chiama Music Workers Alliance, trovi il nostro programma sul web, cerchiamo di dare dignità e rilievo sociale-finanziario ai musicisti e cerchiamo di indirizzare alle istituzioni le nostre istanze. Perché, certo, esistono nuove forme di sfruttamento e molti dei sindacati oggi esistenti non riescono a cogliere questi temi: non perché siano stupidi o non sappiano che esistono, ma la loro azione è bloccata dalle leggi! Il nuovo sfruttamento utilizza le leggi in modo da rendere risolvere efficacemente i problemi.

Le leggi sono quelle che chiamiamo democrazia, a ogni modo

Sicuramente e io sono un fan di ciò che chiamiamo democrazia! Ma ora negli Stati Uniti accade questo: se dicessi, per esempio, ad altri musicisti di organizzarci per boicottare Spotify, per levargli i profitti dalla nostra musica, finirei in galera, io e anche i sindacati che volessero sostenermi. Questo perché Spotify non è un nostro datore di lavoro e se tu tenti di danneggiare economicamente chi non è tuo referente immediato allora finisci in guai seri. I capitalisti non sono scemi, hanno legislatori molto svegli che sanno come esternalizzare i servizi in modo da bloccare eventuali azioni contrarie a quell’ordine di fattori. Quindi, se vogliamo tornare all’idea di resistenza, dobbiamo essere molto realisti nel capire che il fascismo di oggi sono i fenomeni come Spotify o il South by Southwest Festival; più in generale tutti quei centri di potere finanziario che hanno centralizzato il profitto ma delocalizzato le responsabilità, lasciando da solo chi crea.

Un dubbio, a questo punto, resta: per te che significa musica indipendente o, se vuoi, al contrario, che si intende per musica dipendente?

Ehi, stai facendo tutte le domande giuste! Iniziamo col dire che io non sono affatto contro le etichette indipendenti, ho fatto ventisette dischi per loro, prima che si chiamassero «indie», ma alle volte si tratta di un modo per lavarsi la coscienza, una liberazione, e questa è una stupidaggine colossale. Partiamo dall’inizio. Circa 25 anni fa organizzammo in modo indipendente il Knitting Factory Texaco e il Knitting Factory Bell Atlantic Jazz Festival grazie a un collettivo di musicisti di New York, la Noise Action Coalition, con cui avevamo rapporti stabili col sindacato di riferimento ma restavamo comunque autonomi. Comunque, chiedemmo al sindacato di organizzare un serio studio di settore sul fenomeno delle etichette indipendenti e loro ingaggiarono un sociologo molto bravo, Stanley Orono, che era a capo della Technology of Society Institute presso la City University di New York. Lui scrisse una relazione in cui sosteneva che ogni etichetta rappresenta un modello di ristrutturazione industriale rispetto a ciò che stava accadendo all’economia del Paese; ma scorse distintamente un fenomeno, e cioè che ogni grande compagnia, se una etichetta indipendente avesse avuto successo, ne avrebbe chiesto l’acquisto o si sarebbe comprata gli artisti, facendo affondare il progetto. D’altronde, già a partire dalla fine degli anni Sessanta fino alla metà dei Settanta, le grandi compagnie, anziché comprare le indipendenti, si occupavano solo della distribuzione in modo da sfuggire alle maglie dei sindacati, anche perché le major sono tutte legate da accordi con la American Federation of Musicians (oggi si chiama Sound Recording Labor Agreement). Nel frattempo, le grandi compagnie hanno progressivamente messo in campo una serie di iniziative molto radical per essere più gradite, per esempio per ogni disco venduto mettevano uno spicciolo per finanziare il Music Performance Trust Fund, che sostiene la musica dal vivo, oppure il Sound Recording Special Payments Fund, che va ai musicisti che registrano album. Se ci pensi è un’idea molto radical e contemporanea quella per cui, quando c’è una nuova tecnologia, si punta a sostenere con un piccolo contributo coloro che da quella tecnologia sono stati spazzati via, per consentirgli di continuare a vivere (e sarà bene che con l’A.I. facciamo molta attenzione o saranno dolori per i lavoratori). Ma torniamo a cosa successe a quella ristrutturazione industriale delle etichette: le major sono entrate nei profitti delle indipendenti attraverso licensing, outsourcing, acquisizioni parziali, distribuzione (che è sempre un incasso sicuro); quindi, non rilevando interamente i marchi, non dovevano produrre, mettere sul banco soldi o discutere con i sindacati, pagare il Performance Fund Trust né altri fondi, né pensioni né coperture assicurative sulla salute né benefit a chi lavora per fare un disco. Questo significa minimizzare i rischi: delocalizzo la produzione, centralizzo i profitti. Si tratta di processi che riguardano ogni comparto industriale, ma cosa c’è di unico in quello musicale? Buttiamo via il mito per cui gli indipendenti sono liberi, scelgono di non avere protezioni in nome di princìpi: niente affatto, queste sono scemenze. Lo facciamo solo perché le corporate labels non ci fanno essere liberi. Siamo realisti: Cecil Taylor o i Sex Pistols, negli anni Ottanta, erano tutti sotto contratto con le major… A me piace la musica dei Fugazi, ma credi davvero che siano più difficili, radicali o anti-sistema dei Sex Pistols? No!

È una ricostruzione drammatica e molto estrema…

Sono consapevole che mi sto mettendo in un mucchio di pasticci a dire queste cose, ma dobbiamo crescere e renderci conto del punto in cui siamo. Poi voglio essere molto chiaro su un punto: il mio ultimo disco è per un’etichetta indipendente e non sto dicendo che sia un male; il punto però non è che la soluzione in sé consista nel giro di minori profitti delle piccole etichette, chi pensa così è un completo idiota. L’obiettivo sarebbe di stanare tutte le situazioni in cui le realtà piccole contribuiscono a far arricchire i giganti dell’economia. YouTube o Google hanno fatto centinaia di milioni di dollari vendendo i dati o le pubblicità dei musicisti, ai quali non arriva in tasca neanche un centesimo e ai quali non è neanche stato chiesto il consenso. Tutto questo meccanismo è sbagliato e va cambiato: punto e basta.

Hai tempo per un’ultima domanda?

Certo, anzi mi scuso perché da una piccola domanda ho dovuto dare una risposta così lunga, ma credimi: è una questione cruciale per il futuro.

Allora solo una curiosità giocosa: nel libro scrivi del tuo rapporto di mutua sottomissione con la chitarra, tu che cerchi di farle fare cose diverse per cui è nata e lei che ti costringe a tornare alle sue regole. Come va questa relazione burrascosa?

Siamo ancora qui a combattere. Oggi ci troviamo in una specie di fermo immagine, perché è uscito il disco e questo ci offre una tregua, ma siamo pronti al prossimo round. Continuo a suonare ogni giorno, perché sono in tour, ma so che dovrei esercitarmi molto ma molto di più rispetto a quello che faccio. Io e la chitarra, d’altronde, combattiamo da ben cinquantacinque anni: diciamo che abbiamo imparato l’uno dall’altra a gestirci le crisi.