Confessioni e vicissitudini di un grande cantastorie di un tempo appena trascorso.

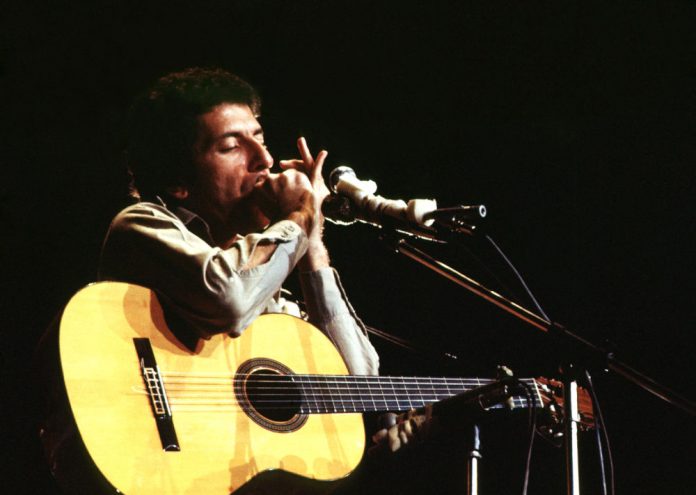

«Sentirai parlare di me, tesoro, anche molto dopo che me ne sarò andato. / Ti parlerò con dolcezza, da una finestra nella torre della canzone». Leonard Cohen scrisse questi versi per Tower Of Song nel 1988, quando molti e forse lui medesimo pensavano che la parte più importante della sua vita & musica si fosse consumata, e poco rimanesse di interessante. Dietro la curva invece avventure tragicomiche e straordinarie, e una persistenza del personaggio e delle sue canzoni che pochi avrebbero immaginato. Con quei versi il vecchio Len è stato profetico, perché è solo vero che le sue dolci parole risuonano forti anche adesso che se n’è andato, lasciando dietro di sé una scia di irresistibile curiosità. Le sue canzoni sono tradotte in tutto il mondo, come le poesie e i romanzi, le biografie abbondano; e ora questo librone ponderoso che Jeff Burger ha compilato nel 2014 e Il Saggiatore ha appena pubblicato, con l’introduzione originale di Suzanne Vega e una lettera di Francesco Bianconi scritta apposta per l’edizione italiana. Si chiama Il modo di dire addio e sono «conversazioni sulla musica, l’amore, la vita» seminate da Cohen lungo l’intero arco della sua vita pubblica, dal 1966 in cui era solo un giovane scrittore senza chitarra in mano fino al 2012, quando ormai settantottenne girava ancora il mondo per amore e per forza con il suo show e la soma di gloria e mito.

Burger ha fatto un lavoro straordinario, collezionando decine di interviste per stampa, radio, tv e non solo, ritagliando altre dichiarazioni in pillola dalle fonti più disparate; con il diretto interessato che assisteva stupito al montare dell’interesse nei suoi confronti, e con sincera modestia si schermiva e (leggete soprattutto le dichiarazioni degli anni Settanta) prometteva/minacciava ogni volta che presto avrebbe smesso, mai più show e figuriamoci interviste, «a meno che l’intervistatore non si assuma gli stessi rischi che mi assumo io. Per esempio, potrebbe parlare di quali sono i sentimenti e le sensazioni di chi conduce l’intervista e di come essi vadano a interagire con il suo lavoro, invece di sottopormi a un fuoco di fila di domande». «La vera essenza di una persona,» spiegava in un’altra occasione, «non emerge mai da questo genere di conversazioni, semplicemente perché la densità della carta stampata non è ingrado di trasmetterla»

Quelle provocazioni sono rimaste lettera morta, anzi, il fastidio degli anni giovani, sempre temperato da una impeccabile cortesia, con gli anni è diventato generosa disponibilità, apertura quasi senza limiti. Cohen ha parlato parlato parlato per tutta la vita; con il paradosso che quando nel 1994 abbandonò le scene per entrare in un monastero zen, il nome che gli venne imposto fu Jikan, «che non vuol proprio dire silenzioso ma qualcosa che ha a che fare con il tacere – una specie di silenzio ordinario». Il Roshi del monastero era uno straordinario tipo descritto bene in più di una intervista (ce n’è una perfino del 1997, quando Leonard era ancora monaco) e nessuno mi toglie dalla testa che quell’appellativo fosse un beffardo invito a riflettere rivolto dal maestro al discepolo, grande affabulatore sempre affascinato, per sua stessa ammissione, «dalla capacità di dare forma al mondo tramite le parole».

Cohen è diverso da Dylan: non si spiega per enigmi, non elude le domande scomode, non cerca di ipnotizzare. Può confessare candidamente che «il più delle volte, non so neppure cosa sto facendo» e chiedere con umiltà di non essere chiamato poeta: «semmai pseudo-poeta, come diceva Gainsbourg», meglio ancora «stilista». «Voglio essere considerato uno che ha stile, proprio come il progettista di un velivolo o di un’automobile si augura che il suo macchinario si muova a dovere». Le canzoni lo affascinano perché raccontano storie, «un buon cantastorie parla di noi, racconta la nostra storia e così facendo riesce a mettere i nostri squallidi problemi in una nuova luce»: e queste storie «non importa che abbiano un inizio, una metà, una fine, l’importante è ascoltare la narrazione». Il più delle volte le abita l’amore, e a sentire lo pseudo-poeta tutto ciò è inevitabile: «perché il cuore è un elaborato shish kebab nel petto di ognuno, impossibile da ammorbidire o da controllare. Da qualche parte, dentro di noi, viviamo vite ricche di passioni e di emozioni, che in fondo sono per noi la cosa più importante. Nessuno si azzarda a fare cazzate con la musica, perché la musica è destinata al cuore».

Ho avuto la fortuna di incon-trare di persona Leonard Cohen e in queste pagine lo ritrovo senz’altro: con la sua educazione d’altri tempi da «ebreo borghese di Montréal», con il formalismo dei comodi doppiopetti «perché mio padre aveva una sartoria e vengo da un’epoca prima dei jeans», con la contraddizione sempre risolta a fatica fra tensione spirituale e irrefrenabile amore per il corpo e la nudità femminile («nessuno sa dire “nuda” con la nudità di Leonard Cohen», ha scherzato ma non troppo Tom Robbins). Con l’attaccamento alle sue radici ebraiche nonostante in vita abbia cercato altrove, nel buddismo, nella religione cristiana, la risposta alle grandi questioni che lo assillavano: ma «ho sempre pensato che il credo della mia famiglia fosse meraviglioso e ho cercato di tenerlo vivo, anche se a modo mio, un po’ superficialmente». Per anni lo ha perseguitato l’immagine di cantautore malinconico, di «poeta della disperazione», che respingeva con parole a dire il vero flebili: «non vado in giro in cerca di malinconia, così come non vado in giro in cerca di gioia. Non ho un piano specifico. Non partecipo a una spedizione archeologica». Con il tempo è stato chiaro a tutti che si trattava di una lettura superficiale; perché (Patrick Watson in uno special tv del 1980) «dietro a tante canzoni dolenti e a poesie mistiche in Leonard Cohen si nasconde un folletto dispettoso, che qualche volta spunta nelle poesie e nei romanzi e che diventa particolarmente evidente quando guarda al lato pubblico della sua vita con gli occhi dell’assurdo: la fama, la reputazione, l’immagine, gli eccessi delle tournée e, soprattutto, la triste bellezza della vanità umana».

C’è una biografia che considero imprescindibile per conoscere l’artista, Various Positions di Ira Nadel. Questo libro può esserne l’appendice o meglio, visto che è lungo il doppio, l’estensione, con il suo passo lento e scrupoloso lungo gli anni. Non solo dissertazioni sui Grandi Numeri e la Vita ma anche aneddoti e schegge di vita, nei molto diversi periodi della storia coheniana. Leonard giovane che non fa una piega davanti a elogi e stroncature della sua attività di scrittore («masturbazione verbale», sibila un critico ai tempi di «Beautiful Losers»), che esita a registrare le sue canzoni e decide di calcare i palcoscenici quando ormai ha trentacinque anni, che si consegna senza ritegno agli dei delle droghe salvo ritrarsi presto e abiurare; che un giorno del 1970 riceve una telefonata da Robert Altman in cerca di canzoni per il suo nuovo film. Altman chi?, domanda Cohen. Altman quello di M*A*S*H*. «Mai visto. C’è qualcos’altro di tuo che potrei conoscere?» «Be’, ci sarebbe un film sperimentale che è passato totalmente sotto silenzio, non credo tu lo conosca. Si intitola Anche gli uccelli uccidono». «Ah!, sono appena stato al cinema e l’ho visto due volte di fila. Usa pure tutte le canzoni che vuoi!» Il film è I compari, le canzoni di Cohen sembrano scritte apposta per quella storia di sangue, neve e malvagità umana. Molti han cominciato a innamorarsi di lui in quella occasione; per non smettere mai, perché non è facile uscire dal cerchio magico di certa musica.

Gli anni Sessanta sono il tempo della rivelazione, i Settanta quelli della crisi, almeno in termini di popolarità. Per riprendersi, Cohen spariglia le carte affidandosi a un produttore lontanissimo da lui, Phil Spector, che si presenta in studio con un arsenale di armi, sequestra i nastri per decidere da solo e alla fine gli consegna un album che nessuno, nemmeno l’autore, riuscirà mai a rivalutare – «Death Of A Ladies’ Man». «Un giorno è venuto da me verso le quattro del mattino, con una bottiglia di Manischewitz mezza vuota in una mano e la sua calibro 45 dall’altra, mi ha messo un braccio intorno alle spalle, mi ha puntato la pistola alla gola, ha tolto la sicura e ha detto: “Ti voglio bene, Leonard”». Gli Ottanta sono il tempo della maturità e del pubblico ritrovato, e di uno sguardo sempre più disincantato alla vita che presto vira al cupo. Il folletto di cui dicevamo lo aiuta a non vedere solo nero. «Citi tre cose che non smettono mai di darle piacere,» gli domanda Kristine McKenna nel 1988. «Il bel tempo, il corpo di una donna e la luna», risponde Len. Ma i tour sono estenuanti, le tentazioni troppe, vita e carriera caotiche e disordinate. Cohen sente il bisogno «di un po’ di rigore» e sempre più spesso si rifugia in un monastero zen non lontano da Los Angeles, a Mount Baldy, duemila metri di quota, dove assiste un mo- naco ben più vecchio di lui che lo istruisce con severe e paradossali lezioni di vita. Nel 1994 sceglie di isolarsi lì, con l’idea forse di non andarsene mai; ma cinque anni più tardi ne esce, guarito dalla sua depressione e cohenianamente orgoglioso di quello che considera un suo fallimento: «Non sono portato per quella vita. A me sembra di avere talento per una sola cosa: con tanto impegno, riesco a creare rime con le parole».

Il ritorno non è un happy end. Come in un brutto romanzo, la manager di una vita è scappata con i soldi e i diritti di canzoni famosissime, lasciando Leonard con pochi spiccioli. Deve ricominciare da zero e lo fa con la solita disciplina, con dolente applicazione: dischi a un ritmo che non aveva mai conosciuto, e sofferti spettacoli ancora e ancora in tutto il mondo, con quella voce così stanca eppure sempre più fascinosa. Di quella storiaccia Cohen non parla quasi mai. Preferisce raccontare dei figli Adam e Lorca, della vecchiaia che lo rende meno ansioso, dell’appassita fama di casanova, di antidepressivi e Chateau Latour; e dell’orgoglio per essere stato accolto, lui certamente non rocker, nella Rock & Roll Hall Of Fame – è accaduto nel 2008 e Lou Reed lo ha introdotto con felici, innamorate parole: «Siamo molto fortunati a vivere nella stessa epoca di Leonard Cohen». Sono parole che possiamo spendere tutti, pur volgendole per forza al passato; perché il vecchio Len se n’è andato un giorno di novembre del 2016, dopo aver raccontato per filo e per segno la sua dipartita con l’album forse più spietato e sincero della sua serie, «You Want It Darker». D’altronde da giovane, tra le altre cose Cohen aveva fatto il giornalista, e anche da cantautore si è sempre sentito tale, fino all’ultimo. «Le canzoni sono il mio reportage. Descrivo quello che riesco, nel modo più accurato possibile, con le prove che ho a disposizione».

Riccardo Bertoncelli