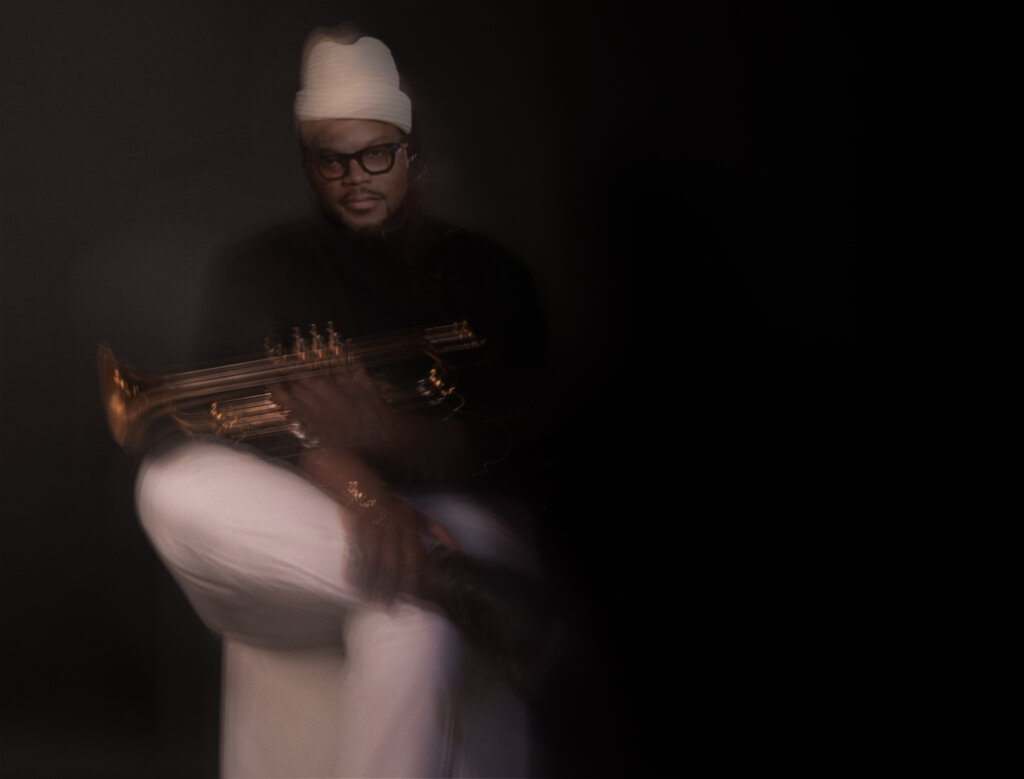

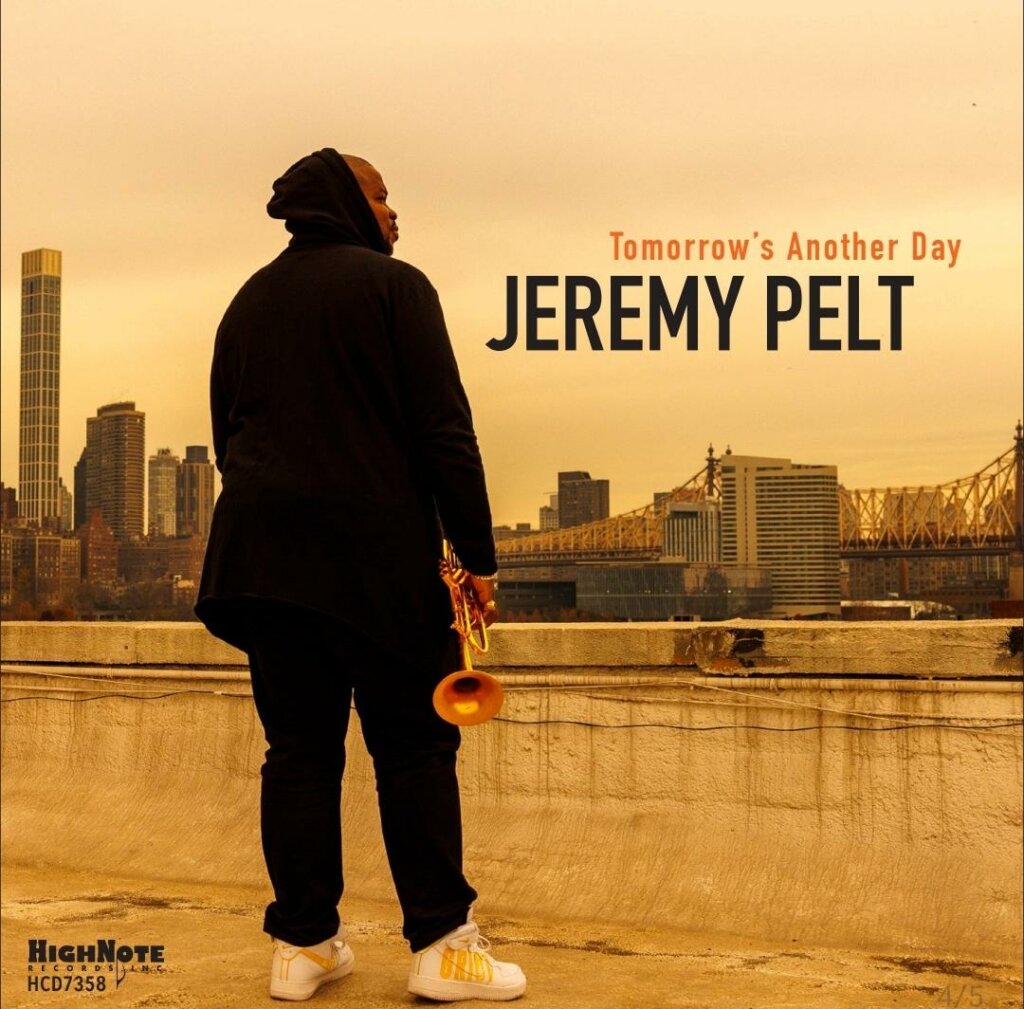

Jeremy Pelt, musicista colto e consapevole, è uno dei trombettisti più originali degli ultimi anni, in grado di far coincidere virtuosismo strumentale, creatività compositiva e sentita espressività. Il suo ultimo lavoro, «Tomorrow’s Another Day», è un album di alto livello e indica chiaramente l’apertura di una nuova fase musicale, grazie anche alla collaborazione con un nome di grande prestigio come quello del batterista e produttore Deantoni Parks. Jeremy Pelt è da tempo ospite regolare dei club e dei festival italiani, e tra non molto potremo rivederlo all’opera in un mini-tour che comprende tre date e quattro esibizioni: il 30 giugno ad Alba nel corso di Alba Jazz Festival, il primo luglio a Nocera e il 2 e il 3 luglio a Roma nell’ambito della rassegna Jazz & Image organizzata dall’Alexanderplatz.

Di seguito potete leggere l’estratto di un’interessante conversazione che abbiamo avuto nei giorni scorsi con Jeremy Pelt, e la cui versione integrale sarà pubblicata prossimamente sulle pagine di Musica Jazz.

Nel tuo ultimo disco, «Tomorrow’s Another Day» , si respira un’atmosfera sempre in bilico tra ricerca e tradizione. Parlaci di questo lavoro e delle difficoltà che hai affrontato – se ce ne sono state – nel realizzarlo.

In realtà non credo che ricerca e tradizione debbano essere divise tra loro. Tutto ciò che facciamo viene fuori dalla conoscenza della tradizione. Se tu credi che ci sia una differenza tra le due cose, sbagli. Sono sempre stato convinto che tutto ciò che faccio sia fortemente connesso con la tradizione, un elemento che da sempre nel jazz detta le regole e controlla il modo in cui la musica si muove. E spesso la musica si muove in qualsiasi direzione possa venire in mente a chi la fa.

Tutta la mia musica si basa sulla tradizione e sulla sua conoscenza e quindi, per rispondere alla seconda parte della tua domanda, non ho incontrato alcun problema né ostacolo nella realizzazione di questo disco.

Noi di Musica Jazz ti seguiamo da molto tempo e abbiamo sempre apprezzato il tuo lavoro proprio per questo. Quali sono le tue influenze musicali?

Il meglio del meglio. Anche se oggi delle mie influenze musicali ho smesso di parlare: ne ho discusso per troppo tempo, in oltre vent’anni di lavoro e di musica fatta sul campo. Ciò che davvero conta è quanto sta accadendo in questo momento. Posso dirti che ascolto davvero tanta musica: da questo punto di vista mi ritengo un ascoltatore vorace, tutto quel che ascolto ha un’influenza su di me e non è necessariamente jazz. Nell’universo c’è così tanta roba che è difficile non restarne influenzato, e non riesco a puntare il dito su qualcosa che ha davvero esercitato un imprinting su di me. Tutto mi influenza, il mondo nel suo insieme.

Finora hai registrato a tuo nome ben ventitré dischi e possiamo tranquillamente affermare che hai raggiunto la tua piena maturità di musicista. Come vivi questo periodo?

Con curiosità, con un misto di sensazioni salutari e positive per quel che accadrà dopo. E anche con pazienza, una dote che ho acquisito con gli anni e con l’esperienza. Sto imparando a lasciar entrare le cose dentro di me in maniera naturale, senza stress e senza forzare gli avvenimenti, un atteggiamento dettato dall’aver raggiunto un maggior equilibrio.

Molta gente sostiene che nel jazz, esauriti i grandi fenomeni di massa del passato come il bop, il free e così via, oggi non stia succedendo più nulla. Sei d’accordo?

Guarda, ci pensavo proprio ieri. E non sono d’accordo. Una delle cose che mi infastidiscono di più è trovarmi davanti a questo genere di affermazioni, che non riguardano soltanto il jazz ma anche altri generi musicali. Figuriamoci se la musica è morta. Eppure negli ultimi anni negli Stati Uniti – non so se capiti anche da voi in Europa – si sente dire che è morto il jazz, che è morto l’hip-hop, è morto il soul eccetera. Insomma, che è morto tutto.

Affermare una cosa simile è divisivo, anche se capisco che chi la dice lo fa per sembrare più cool degli altri, per attirare l’attenzione su di sé, ed è ancora più sgradevole se chi sostiene queste baggianate fa parte dell’establishment (artisti, critici, eccetera).

Secondo me, chi se ne esce con queste frasi a effetto vuole semplicemente ricavare qualcosa in termini di attenzione mediatica. Per esempio io non direi mai, specialmente in pubblico, che il bop è morto, perché ogni genere musicale oggi si interfaccia con la modernità. Come si fa a dire una cosa del genere? Il bop è morto negli anni Cinquanta? E allora Freddie Hubbard non sarebbe più attuale? Ma stiamo scherzando? Questa è semplicemente ignoranza, mancanza di attenzione e anche di profondità.

La musica è fluida, e le idee attraverso le quali viene realizzata si mischiano di continuo con ciò che ci circonda e con tutti i sottogeneri possibili. Tutto questo, per me, è un modo egoistico e stupido usato soltanto per attirare l’attenzione. La musica non morirà mai.

Chi sono i giovani musicisti che ti piacciono di più, oggi?

Intanto quelli della mia band, ovviamente. Il mio vibrafonista Jalen Baker, grandissimo, ha trent’anni ma sta realizzando davvero grandi cose che non vedo l’ora di ascoltare, poi il mio batterista Allan Mednard, che è giovane a sua volta ma è già molto maturo: sono musicisti che hanno ancora un sacco di tempo a disposizione per poter crescere ancora. Mi entusiasma osservare le lampadine che si accendono nella loro testa e mi vien da pensare che questa musica non morirà mai, altro che storie.

Anche il mio pianista Frank LoCrasto è fantastico. È un po’ più anziano di me, è sempre stato uno dei miei pianisti preferiti e anche uno dei più evoluti. Lo seguo fin da quando era adolescente. Tra i trombettisti mi piace Wallace Roney Jr., che a mio parere in questo momento è uno dei migliori in circolazione.

Non è la prima volta che vieni a suonare in Italia. Hai mai suonato con musicisti italiani, e qual è il tuo punto di vista sull’ambiente del jazz del nostro paese?

Sono stato spesso invitato da voi a suonare come solista, e quindi sì, mi è capitato di lavorare con musicisti italiani. Ho suonato in quartetto con Luca Mannutza, Nicola Muresu e Nicola Angelucci, con i quali mi sono trovato davvero bene. È gente in gamba – per esempio Nicola Muresu ha suonato con Art Farmer – e sono tutti musicisti esperti con i quali non c’è mai stato alcun problema. L’unica differenza è che loro vivono in Italia e io negli Stati Uniti. Però la musica è la stessa.

Nicola Gaeta