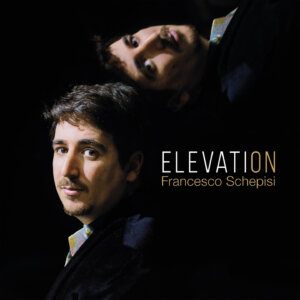

Ciao Francesco, partiamo subito dal tuo disco «Elevation», pubblicato quest’anno dall’Abeat Records. Com’è nata l’idea di questo progetto?

L’ idea di questo progetto nasce da un’esigenza artistica, ma anche interiore.

La necessità di esprimere ciò che ho dentro sia come musicista che come essere umano. A livello musicale, ho avvertito che era arrivato il momento di «fotografare» una tappa del mio percorso, un punto di arrivo: o forse un punto di partenza. Negli anni precedenti al concepimento di questo lavoro, ho accumulato una serie di esperienze, fatte principalmente di collaborazioni come sideman, in concerti dal vivo e in sala di registrazione. Ciò ha senza dubbio costituito un importante bagaglio di partenza: dall’ assimilazione di differenti linguaggi alla gestione di materiali eterogenei. Inoltre, la mia partecipazione da co-leader in alcuni progetti discografici precedenti (penso ai Jazz Art Quartet) mi aveva già offerto la possibilità di incidere qualche mia composizione. Per quanto riguarda, invece, il versante personale, la realizzazione di «Elevation» ha rappresentato per me il simbolo di una rinascita, dopo un periodo buio della mia vita.

Perché «Elevation»? Che significato attribuisci alla scelta di questo titolo?

Il titolo dell’ album si riferisce proprio a questo percorso di cambiamento interiore e personale, che vede come punto di arrivo uno stato di innalzamento spirituale. Guardare dall’ alto e dominare ciò che prima rappresentava una minaccia. In questo senso, la title track richiama questo stato di coscienza quasi mistico, in cui riecheggiano concetti a me cari del filosofo Nietzsche e che anticipano la conquista della vetta, lungo lo sviluppo della traccia successiva, Feeling Unreal, per culminare in un grido di liberazione, durante il solo di sassofono.

Nove dei brani sono tuoi: quale è stato il processo compositivo e come hai scelto l’ordine?

Spesso la scintilla compositiva scaturisce da un frammento melodico, armonico o ritmico che fa capolino nella mia testa. Il più delle volte, i miei brani vengono concepiti in pianoforte solo, nel senso che l’idea musicale risulta di senso compiuto già da un esecuzione sul mio strumento. A volte, può succedere che una melodia già limpida e chiara si dispieghi nella mia mente: penso ai temi di Baby Fly o de La mia terra lontana. Più frequentemente, la creazione di una linea melodica procede di pari passo allo sviluppo dell’ armonia: è come se questi due aspetti si influenzassero a vicenda , determinandone la rispettiva direzione e convogliando, alla fine, in un’ unica soluzione sonora. Mi piace anche l’idea di «incastonare» la melodia all’ interno di arpeggi, come succede nella parte introduttiva de Il sentiero. L’ordine delle tracce nel disco risponde ad un’ esigenza concettuale- ovvero alcune delle tappe del viaggio interiore, ma anche, più semplicemente, a una necessità legata a ciò che musicalmente mi sembrava funzionale come tracklist.

Hai inserito brani anche «storici» del tuo passato, per esempio Nature, scritto a sedici anni, nella versione originaria. Perché questa scelta?

L’ idea di inserire brani del mio passato rientra in quel processo di decostruzione dell’ io che è importante per determinare il raggiungimento di una certa unitarietà. In altre parole, quel ragazzino sedicenne, rappresenta oggi quella parte di me più istintiva, immediata e genuina. All’ epoca non avevo ancora intrapreso seriamente lo studio del jazz e mi cimentai nella scrittura di questo pezzo che utilizza per lo più triadi e frammenti melodici messi insieme in maniera interessante. A ben vedere, è possibile già scorgere quella tecnica compositiva che ancora oggi utilizzo, in cui armonia e melodia si intrecciano, di cui parlavo prima. Ho voluto così riproporre Nature senza alterarne la forma e lo spirito, in cui le inevitabili sovrastrutture del mio modo di esprimermi attuale incontrano quella forte componente istintiva.

Hai scelto di interpretare Prelude to a Kiss di Duke Ellington e The Raven That Refused to Sing di Steven Wilson: cosa ti hanno attratto di questi brani e come li hai trasformati secondo il tuo linguaggio?

Prelude to a Kiss è una ballad meravigliosa che mi ha sempre colpito per la sua profondità. È chiaramente un omaggio alla tradizione da parte mia, un modo per ricordare da dove tutto è partito. Nell’ album è eseguita piano e voce, senza particolari rimaneggiamenti, fatta eccezione per qualche lieve riarmonizzazione. Mi piaceva l’idea di suonare solo il tema, pianoforte e voce, proprio come una canzone, senza parti di improvvisazione.

Per quanto riguarda The Raven That Refused to Sing, ascoltai per la prima volta questo brano qualche anno fa. Ne rimasi subito incantato. Così, provai a suonarlo al pianoforte, liberamente, con qualche improvvisazione. È una canzone molto intensa e struggente, nella musica e nel testo. La mia non è stata un’ operazione di stravolgimento: ho voluto enfatizzare la dimensione acustica del piano trio con interventi di violoncello e con la voce che fa capolino nella parte finale, quasi da lontano, richiamando un verso del testo originale. Questa dimensione sonora mi attrae molto, ed è già in parte presente nel brano di Wilson, in pieno stile rock progressive. In generale, non amo discostarmi troppo dall’ originale: è un vezzo abbastanza comune fra i jazzisti, quello di stravolgere i brani pop, rock o di musica classica. È un’ esigenza che non mi appartiene. Trovo più interessante farmi guidare dal suono, poter improvvisare su armonie e ritmi non necessariamente di stampo jazzistico.

Come hai composto il gruppo di musicisti che ti accompagnano? Quale contributo specifico ha dato ciascuno?

Ogni musicista ha offerto un contributo prezioso alla realizzazione di questo lavoro. Nel concepire l’ organico, sono partito dalle fondamenta: la ritmica. Il fido Antonello Losacco, compagno di mille avventure, non solo musicali, mi è subito venuto in mente come partner ideale per questo progetto. La particolare intesa, frutto di anni di collaborazione, la sua cura del suono e un’ estetica musicale affine, mi hanno portato ad affidargli l’intero lavoro, in veste di bassista e contrabbassista.

Alla batteria, invece, si alternano Gianlivio Liberti e Vito Tenzone. Gianlivio è in particolare sintonia con la direzione più europea della mia scrittura, mentre Vito si contraddistingue per un drumming attuale ed energico, in linea con il mio modo più recente di comporre (penso a Ridgewood).

Per quanto riguarda i solisti, ho scelto di attribuire a ciascun brano una sonorità caratterizzante, e l’impiego di musicisti diversi ha conferito al sound generale una certa eterogeneità.

Ma prima ancora che una scelta sonora, si è trattata di una esigenza comunicativa, affinché ciascuna voce fosse perfettamente funzionale e potesse veicolare il pensiero compositivo. In tal senso, il sassofono di Vincenzo Di Gioia ha conferito quella carica emotiva e liberatoria su Feeling Unreal, il flauto di Aldo Di Caterino si è immerso naturalmente lungo i paesaggi evocativi e mediterranei de La mia Terra Lontana, così come la voce di Samantha Spinazzola e il violoncello di Giovanni Astorino, sono risultati determinanti alla riuscita del lavoro. Non ultimo, l’apporto di mio padre, Dario Schepisi, come corista in un brano, in pieno stile Pat Metheny Group.

Tra i musicisti che ti affiancano, troviamo anche Michael Rodriguez. Qual è il suo apporto nel progetto?

Qualche anno fa, ascoltando un disco di Charlie Haden, mi imbattei in un assolo che mi colpì particolarmente. Decisi di trascriverlo e studiarlo. Era la tromba di Michael Rodriguez, musicista superlativo, residente a New York, con all’ attivo due Grammy Awards e collaborazioni di prestigio, fra cui Chick Corea ed Herbie Hancock. Trovai sin da subito interessante il suo linguaggio, moderno, sofisticato ma allo stesso tempo radicato nella melodia. Così l’ho coinvolto nel progetto, in due tracce. Su Pensiero Mite, dove ha suonato il flicorno, è perfettamente in armonia con lo spirito quasi liturgico del tema, completato da un assolo assai intenso.

Su La mia terra lontana, ho voluto affidare il tema a tromba e flauto, che si rincorrono, si intrecciano. Qui emergono le origini e influenze latine di Rodriguez, il timbro brillante che conserva un fraseggio squisitamente contemporary jazz.

Dal punto di vista di produzione, registrazione, mixing: hai incontrato difficoltà o sorprese che non ti aspettavi?

Come in tutti lavori di una certa portata, può capitare l’imprevisto. Per fortuna non è mai successo nulla di irrimediabile o che mi abbia particolarmente messo in difficoltà: complice sicuramente l’estrema professionalità e cura di Tommy Cavalieri, a cui ho affidato registrazione e mixing e Nicola Farina che si è occupato del pianoforte.

Nella tua musica c’è un dialogo fra radici mediterranee / territorio e influenze contemporanee / internazionali: come equilibri queste istanze?

Sento che questa commistione si realizzi da parte mia il più delle volte in maniera abbastanza naturale. Il jazz è una musica in continuo divenire e dove l’assimilazione di diversi linguaggi, stili ed estetiche è fondamentale per trovare una propria voce. Vivendo stabilmente in Puglia, le influenze internazionali provengono maggiormente dai miei ascolti. L’attenzione alla melodia è un fatto tipicamente italiano e la sfumatura mediterranea ha certamente un forte ascendente su di me. Per rispondere alla sua domanda: cerco di concepire l’incontro fra queste due tendenze come un processo che sia il più spontaneo possibile. Quando ciò non accade – in fase compositiva è tutt’altro che infrequente – riconosco un certo manierismo, perché avverto che ciò che sto suonando non è autentico o non mi appartiene.

Foto di Clarissa Lapolla

Dopo l’uscita dell’album, come stai progettando la tournée?

Dopo l’ uscita dell’ album, ho presentato il lavoro in diversi jazz club, a Bari, Taranto, Matera. In agosto ho partecipato al Beat Onto Jazz Festival, appuntamento che ogni anno si tiene a Bitonto e offre un palcoscenico internazionale di prestigio.

Il prossimo 20 dicembre porterò la mia musica al teatro Odeion di Giovinazzo e per l’anno nuovo è previsto un concerto che, per scaramanzia, non anticiperò!

Quanto il contesto culturale in cui sei nato e vissuto ha influenzato il tuo modo di concepire la musica?

Credo che il jazz sia una musica che, in un certo senso, ti devi proprio andare a scegliere! Ormai le occasioni di esposizione a questo tipo di musica (come anche per la musica classica) sono sempre più rare. E quando in Rai trasmettevano qualcosa di jazz, ero ancora troppo piccolo. Per fortuna, sono nato in una famiglia di artisti: mio padre musicista mi ha permesso di scoprire tesori nascosti che non avrei mai conosciuto attraverso i canali mainstream. Un’ altra opportunità è stata quella di avere a disposizione poli culturali in cui riconoscersi e poter frequentare questa musica in comunità.

Il pianoforte e il jazz quando sono entrati a far parte della tua vita?

Ho iniziato a studiare pianoforte all’età di dieci anni. I primi ascolti jazz intorno ai quindici. Verso i diciotto anni ho iniziato a esibirmi dal vivo, alle jam session, misurandomi con i primi standards jazz. Mi innamorai del pianoforte ascoltando Lyle Mays nel Pat Metheny Group.

Ci puoi parlare del passaggio dalla musica «di studi» all’improvvisazione e alla composizione personale?

Lo studio del pianoforte, almeno in una prima fase, è univoco, nel senso che non esiste l’impostazione classica e l’impostazione jazz. La tecnica di base è la stessa. Per me l’ aspetto improvvisativo è stato sempre presente: quando avevo otto anni mio padre mi insegnò a suonare Let it Be dei Beatles e già sperimentavo dei suoni «intrusi». Naturalmente anche l’ improvvisazione non si improvvisa! Pertanto ho intrapreso degli studi grazie ai quali ho approfondito il linguaggio e lo stile jazzistico…percorso accademico culminato con il conseguimento del II livello in Pianoforte Jazz, presso il Conservatorio di Bari. Come tutti i linguaggi, è poi fondamentale l’assimilazione mediante l’ascolto dei dischi, e questa abitudine mi ha accompagnato costantemente a partire dall’ adolescenza. Anche l’impulso a comporre si è manifestato parallelamente agli studi accademici. Composi il mio primo brano a dodici anni, ma non ricordo il titolo!

Francesco, quanto è difficile in Italia essere giovani e jazzisti?

Non è semplice farsi strada nel panorama jazzistico della penisola. Da una parte, spesso ai Festival piace «vincere facile», ospitando nomi che hanno una storia fortemente consolidata. Dall’ altro lato, è anche vero che il livello medio dei giovani jazzisti è ormai molto alto, quindi la concorrenza è tanta. È un peccato però che , pur crescendo il numero di giovani jazzisti di livello, si fatichi ad emergere. Tuttavia c’è un altro aspetto: fino a trent’anni fa era ancora possibile veicolare un messaggio in un contesto artistico e culturale di base piuttosto florido. Se questo terreno fertile viene a mancare, è facile che i musicisti, seppur virtuosi, fatichino a riconoscersi in una dimensione artistica.

Quali sono i tuoi artisti di riferimento?

La mia prima influenza assoluta è stato il Pat Metheny Group e in particolare il pianismo di Lyle Mays. Dopodiché, se dovessi citare altri pianisti, sicuramente Keith Jarrett e Brad Mehldau. Vorrei includere come mia fonte di ispirazione anche Coltrane e Rachmaninov.

Quali sono i tuoi prossimi impegni e obiettivi?

I miei prossimi impegni comprendono- oltre agli appuntamenti di presentazione di «Elevation» che ho menzionato- diversi concerti in veste di sideman fra cui quelli con il chitarrista brasiliano Edinho Ángelo, poi con Ettore Fioravanti e ancora al fianco di Roberto Ottaviano. In generale, i miei obiettivi prevedono la condivisione della mia musica con più persone possibile ed allargare il ventaglio delle mie collaborazioni, soprattutto all’estero.

Alceste Ayroldi