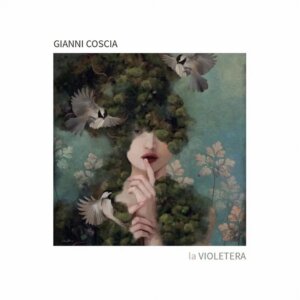

Un gran bel periodo davvero, quello attuale, per Gianni Coscia: a 94 anni – è proprio il caso di dirlo – suonati (95 il 23 gennaio 2026) ha appena inciso (e pubblicato) il suo primo album in solo, «La Violetera», che è stato presentato il 26 ottobre alle 18 alla Triennale di Milano, mentre il 6 settembre, con un concerto in quel dell’Aquila, è finalmente uscito, su Encore Music, «93 39 / 39 93», in duo con Alessandro D’Alessandro all’organetto (dove i numeri del titolo sono gli anni dei due protagonisti all’epoca dell’incisione, marzo 2024), album di cui ci eravamo largamente occupati nell’ultima intervista col fisarmonicista alessandrino (MJ, 9/24), per cui stavolta il nostro obiettivo è puntato su «La Violetera», ovviamente in mezzo a tante altre notizie, vecchie e nuove, di cui Gianni, come sempre generosissimo nei suoi racconti (sfoggiando una memoria portentosa, considerata l’età non proprio verdissima), ci metterà a parte. Via col resoconto della nostra chiacchierata, quindi.

Anzitutto: com’è nata l’idea di un album in completa solitudine?

In realtà io non ci avevo mai pensato, dopo di che mi arriva questa proposta da parte di Paolo Fresu per incidere da solo per la sua etichetta, la Tuk. Quindi, approfittando del fatto che c’è uno studio qui vicino ad Alessandria, a Cascina Grossa, dove con Gianluigi Trovesi abbiamo già inciso il disco dedicato a Umberto Eco, «La misteriosa musica della regina Loana», ma anche i primi brani per un nuovo disco sempre in duo, che è fermo da tre anni…

No, perdona un attimo, approfondiamo questo punto: avete pronto da tre anni un nuovo album con Trovesi?

Dunque, la storia è questa: l’idea è partita effettivamente tre anni fa, dopo di che ci sono state mille sospensioni, per ragioni di lavoro, di salute, eccetera, tanto che io ero arrivato a pensare che la cosa non sarebbe mai andata in porto. Invece qualche mese fa, essendoci già del materiale, abbiamo inciso altre cose, in aprile e maggio, e quindi prima o poi uscirà anche questo nuovo album in duo, come sempre per ECM. Parallelamente, appunto, nelle ore libere ho inciso io da solo il materiale per il disco chiestomi da Paolo.

Tutto nello studio di Cascina Grossa.

Sì, che a suo tempo era stato tenuto un po’ in sospeso dalla ECM, abituata agli studi di Oslo, Zurigo, in Italia Udine da Stefano Amerio, pensando a Cascina Grossa, che solo il nome… C’era una certa perplessità, anche in Gianluigi, che poi si è convinto, e così a Monaco, visto che il livello si è rivelato ottimo, l’hanno preso al volo.

Qual è l’idea che sta alla base di questo nuovo album della premiata ditta Trovesi/Coscia?

Io l’ho sempre tenuto segreto, finché era in lavorazione, ma adesso penso che si possa anche dire: è un disco che dovrebbe portare il nome di «Borsalino». Abbiamo pensato ai vari modelli di cappelli nel corso degli anni: che musica potevano ascoltare coloro che portavano quei cappelli? Quindi ci siamo riferiti a brani degli anni Venti, Trenta, Quaranta, eccetera. In maniera non troppo letterale, rigorosa in tutto e per tutto, ma per esempio pensando al cappello che portava Sinatra e abbinandogli Stardust piuttosto che Sweet Georgia Brown. Poi la paglietta che poteva portare Maurice Chevalier, per cui abbiamo inserito un pezzo francese, poi l’Adagio del Nuovo Mondo di Dvorak pensando al cappello da cowboy, la Spagna, il Sud America, e così via. Quindi ci sono questi riferimenti, ripeto, molto larghi, altrimenti diventava un po’ stucchevole. La Borsalino, gloria di Alessandria nel mondo, è d’accordo. Stanno aspettando questo disco che dovrebbe intitolarsi proprio «Borsalino». Finora l’ho sempre tenuto segreto, ma ora credo che possiamo dirlo.

Sì, diamo questa primizia.

In questo frangente, mi telefona Paolo Fresu, il quale mi chiede: «Ma tu non hai mai fatto un disco da solo?». «No – rispondo io – non ci ho neanche mai pensato. A chi mai potrebbe interessare?» E così la cosa prende piede. Come dicevo, nelle pause del disco con Trovesi, in due pomeriggi l’ho fatto. Ci sono dentro i pezzi che suono normalmente, ma come tutti i miei dischi contiene una storia, che poi è la storia della mia vita, partendo dai valzer che suonava mio padre, anche se il disco in realtà si apre con una sigla che avevo scritto nei primi anni Cinquanta, quando mi ero preso una cotta incontenibile per l’orchestra di Stan Kenton, di cui mi spiace che non parli più nessuno. E io non solo avevo avuto il coraggio, e l’incoscienza, di mettere insieme una formazione di quel tipo, quindi una big band, con una sezione di cinque sassofoni, bravissimi, che per esempio suonavano benissimo Opus in Pastels, ma appunto, al colmo dell’incoscienza, con quel poco che avevo imparato per mio conto, ne ho scritto la sigla, che oggi, col titolo Sigla 1950, apre il cd, in una versione per sola fisarmonica.

Ma questa famosa orchestra di ispirazione kentoniana, di cui abbiamo già parlato diverse volte, che sbocchi ha avuto?

Ben pochi: due o tre concerti, di cui uno al Conservatorio di Alessandria, prima ancora che andassi al Santa Tecla. Parliamo del 1950 o 1951, avevo vent’anni.

Anche della tua esibizione al Santa Tecla abbiamo già parlato, ma mi piacerebbe che ci tornassi, perché è stato un po’ il tuo atto di nascita, o se preferisci il tuo battesimo del fuoco.

Caso vuole che fossi andato a Milano proprio a sentire Kenton, e lì ho incontrato Pino Maffei che mi ha parlato di questa «Leva dei giovani», chiedendo a me e all’amico che era con me se conoscevamo qualcuno ad Alessandria che poteva partecipare. Il mio amico ha subito detto che c’ero io, per cui Maffei mi ha chiesto nome e cognome, e poi lo strumento. Quando gli ho risposto «fisarmonica» è rimasto paralizzato, perché in quegli anni la fisarmonica era uno strumento all’indice, nel jazz, nonostante Kramer, che evidentemente era stato pressoché dimenticato, o poco collegato a quel mondo. Dopo una pausa, comunque, Maffei mi ha detto «vabbè, vieni lo stesso», testualmente. Così io sono andato, ignorando che si trattasse di un concorso. Pensavo a una semplice esibizione di giovani musicisti per uscire dal guscio. Quando sono entrato nel locale e ho tirato fuori lo strumento, puoi immaginare i fischi e le battute: «Suonaci La mazurca di Migliavacca, La cumparsita», cose del genere. Finché Maffei ha sbottato: «Se avete qualcosa da dire, fatelo alla fine; ora lasciatelo suonare». In prima fila, oltre a lui, c’erano Ruggero Stiassi, Polillo, Testoni… Ho capito dopo che era la giuria di un concorso. La formazione sul palco comprendeva Giorgio Casellato al pianoforte, Bruno De Filippi alla chitarra, alla batteria suo zio, di cui non ricordo il nome, e un bassista che non so più chi fosse. C’era anche Livio Cerveglieri.

Sax tenore…

No, in quel caso suonava il contralto. Fatto sta che lo sentii dire fra i denti «io stasera non suono più». Ha posato il sassofono e se n’è andato. Io non capivo più niente, tanto che alla domanda del pianista su che brano volevo suonare, risposi «quello che vuoi». In che tonalità? «Quella che vuoi». Tempo: idem. Ovviamente stavo bluffando, perché ero nel marasma più totale. Dopo il primo pezzo, comunque, la gente iniziò a far silenzio e ad ascoltarmi. Al terzo o quarto, torna Cerveglieri, riprende il sax e si mette a suonare con noi. Poi siamo diventati amicissimi. Fatto sta che poi la serata si chiude e dopo qualche tempo ricevo un telegramma in cui mi viene annunciato che ho vinto «La leva dei giovani». Lì ho scoperto che era un concorso, sennò mai ci sarei andato! Ho ricevuto anche una piccola coppa, che non so più dove sia. E uscì anche un bell’articolo su Musica Jazz in cui Pino Maffei scriveva che il pubblico aveva apprezzato, non avendo mai sentito suonare la fisarmonica con tanto swing. Quindi per ricordare da dove sono partito ho voluto aprire questo album solitario con la sigla di cui dicevo prima, composta in quel periodo appunto per la mia orchestra «kentoniana», dopo di che ci ho messo il valzer di mio padre, che poi in realtà sono due: Ritratto di mio padre e più avanti Tributo a Frumento, di cui negli anni ho fatto innumerevoli versioni.

L’ordine dei brani sul cd è lo stesso in cui li hai registrati?

Credo di sì.

Per cui, dopo Ritratto di mio padre, c’è Laura.

Sì, una canzone che mi è sempre piaciuta, e con cui, nello stesso tempo, ho rievocato la presenza di Laura, mia moglie, nella mia vita.

Subito dopo troviamo Tre bimbi di campagna, presente nel primo disco a tuo nome, del 1975, a cui dava il titolo.

Esatto. L’avevo inciso a Tortona, alla Phantom, che non esiste più da tempo, in una sorta di trio da camera di musica leggera, con Domenico Solio, mio collega in banca, che era un ottimo pianista, orecchio assoluto, tra l’altro, Carlo Gallinotti alla chitarra, e io, che all’epoca suonavo la fisarmonica elettronica. Ma l’avevo già ripreso in uno dei dischi ECM con Trovesi, «In cerca di cibo», dedicato a Fiorenzo Carpi.

Poi c’è Adagio da Passeggiata.

Già. Se ne parla poco, ma una delle tappe fondamentali della mia carriera è il Quintetto di Torino, a cui quel pezzo è legato. La storia è questa: io vado militare, su segnalazione di Gianni Basso alla Casa del Soldato.

Tuo coetaneo, fra l’altro.

Infatti, però lui era partito di leva, mentre io ho fatto tutti i rinvii possibili per motivi di studio. In realtà ero convinto di non fare per niente il militare, perché suonavo regolarmente al Circolo Ufficiali di Alessandria, gratis, e quindi speravo che mi avrebbero dato una mano per non partire. Invece arrivo all’ultima visita, ormai ventiseienne, laureato da due anni, la visita decisiva, mi presento davanti a questo ufficiale convintissimo che mi facesse un ampio sorriso e mi rimandasse a casa, gli chiedo se si ricordava di me, e lui, serissimo, mi risponde «io qui non conosco nessuno». Avevo suonato tre anni gratis per loro, per lui, che ora invece mi spedisce a Genova! Vado a Genova, salgo sul tram e ci trovo uno che ha una latta di colore che, com’è come non è, mi rovescia sull’impermeabile, che a quel punto gli regalo, perché era rovinato. La giornata, quindi, era partita malissimo e in effetti, non avendo niente, mi hanno fatto idoneo. Prospettiva: diciotto mesi al servizio dell’esercito, partendo dal CAR a Casale Monferrato. Un giorno arriva un maresciallo da Torino: mi dice che sa che suono la fisarmonica e mi chiede se voglio andare a Torino. «Hai finito di fare il militare», mi dice. Avevo appena espresso il desiderio di restare a Casale, essendo vicino a casa, ma ho subito optato per questa nuova soluzione: vada per Torino! Un giorno ero appoggiato a una finestra, piuttosto depresso perché in realtà non stava accadendo niente, e mi vedo davanti Dino Piana, Enrico Devià e Franco Tonani, che mi parlano di un nuovo locale che si sta aprendo a Torino: mi invitano, come fisarmonicista e arrangiatore.

Ma loro non erano militari?

No, però sapevano che ero lì. Io ovviamente accetto, intanto alla sera ero libero, facevo il mio servizio, mi mettevo in borghese e andavo a suonare in questo locale.

E non avresti potuto uscire in abiti borghesi.

Sì, ma dove suonavo non sapevano che ero militare, e dov’ero militare non sapevano che andavo a suonare… Comunque lì è nato un ottetto veramente interessante, con la struttura dei californiani: io con la fisarmonica facevo la parte del sax alto, poi c’erano Gianni Dosio al tenore, Silvano Morra al baritono, grande musicista e uomo delizioso, di grande simpatia e cordialità, quindi in pratica tre sax, Antonio Moretti, che lavorava alla RAI, alla tromba e Dino Piana al trombone, quindi cinque fiati, di fatto, più trio ritmico, Devià, Tonani e Nando Amedeo al basso. Avevamo un sacco di estimatori. Gli arrangiamenti erano quasi tutti miei, più un paio di Dosio e Tonani. Un bel giorno arriva proprio Tonani che ci annuncia che la RAI organizza la Coppa del Jazz. Decidiamo di partecipare, però io, alla luce dell’esperienza del Santa Tecla e della scarsa considerazione del mio strumento, dico: «Io non vengo, perché altrimenti dopo la prima puntata veniamo a casa. O meglio: vengo e fungo da eminenza grigia dietro le quinte». E in effetti la maggior parte dei pezzi del quintetto (perché alla fine partecipammo come quintetto, con trombone, sax tenore e trio ritmico) erano composti o arrangiati da me. Anche perché un’ora prima della trasmissione, radiofonica, davano un brano da arrangiare all’ultimo momento. Faceva parte della gara. E così arriviamo a Passeggiata col quintetto, di cui appunto nel disco ripropongo l’adagio. C’erano anche una Ballata per quintetto, Tributo a Frumento, dove non c’entrano le messi, perché Frumento è il cognome dell’autore, vero o presunto, del tema, che sembrava scritto da Gerry Mulligan, cui il quintetto del resto si ispirava, anche come formazione.

Certo, il quartetto con Bob Brookmeyer, curiosamente specialista del trombone a pistoni come Dino Piana.

Infatti. Solo che il tema era in tre quarti, ma lo sviluppo improvvisativo era portato in quattro, perché il tre quarti all’epoca nel jazz non era concepibile. Il successo fu notevole, anche perché avere un gruppo che suonava quasi tutti brani originali era una rarità assoluta. Ricordo che il grande Piero Umiliani, presente in sala, mi chiese notizie proprio di Tributo a Frumento, che lo sorprese perché ci trovava dentro qualcosa di medioevale. In realtà era un valzer che suonava mio padre. Ne ho realizzato diverse versioni, con la banda di Nembro, la big band della RAI di Roma, che faceva venire la pelle d’oca, per archi, oltre a quella presente nella «Briscola». Questa è la prima da solo, perché è un passaggio nodale nella mia vita di musicista e non poteva rimanere fuori.

Ma la scaletta del cd era predisposta a priori o è venuta fuori anche un po’ per conto suo?

Nessuna scaletta. Sono andato avanti come mi veniva. Poi, strada facendo, ho capito che stavo raccontando la mia vita, che volevo fare quello, per cui per esempio ci ho messo dentro anche i tanghi. Credo di essere stato fra i primi a suonare Piazzolla in Italia, per esempio eseguendo il Concerto per bandoneon e orchestra con l’Orchestra di Pavia.

Mi ricordo, c’ero.

Infatti. Però mi è venuto da pensare che ormai Piazzolla lo suonano tutti, per cui mi sono rivolto al tango tradizionale, e quindi Por una cabeza di Carlos Gardel, che mi era piaciuto moltissimo nel remake di Profumo di donna, con Al Pacino, nella scena in cui lui cieco fa ballare la ragazza. Nella colonna sonora del film c’è poi questo tema stupendo di José Padilla, grande compositore spagnolo, che è appunto La violetera, che non so neanch’io perché mi sia venuta fuori proprio in quel momento, mentre incidevo. Quando son partito da casa non ci pensavo, poi forse mi è venuta in mente mia madre, a cui piaceva molto, visto che la cantava spesso. La eseguo con una semplicità assoluta: non ci aggiungo niente, suono solo il tema, accompagnandolo con un unico basso. È piaciuta a tutti, tanto che Paolo mi ha consigliato di intitolare così il disco, e così è stato. Tutto ciò mi fa molto piacere, perché io sulla fisarmonica ho sempre avuto un approccio antivirtuosistico, e quindi riuscire a suonare La violetera con questa semplicità e che questo rimanga impresso, per me è una grande soddisfazione.

Del resto anche Paolo è uno che va verso questa semplicità melodica.

Certo, so le note lunghe che fa. Ci vedo dentro molto della sua Sardegna. Comunque io non ho mai voluto stupire, con la fisarmonica, da cui invece si è soliti aspettare appunto che stupisca. Del resto non ne sarei neanche stato capace. Credo però di catturare l’attenzione, o la commozione, di chi mi ascolta attraverso questa semplicità. E una cosa che mi dispiace molto è che invece, sulla fisarmonica, si tenda a battere soprattutto tutt’altra strada.

Sì, bisogna andare semmai verso i bandoneonisti, tipo Dino Saluzzi, o Daniele Di Bonaventura.

Ecco: hai detto una grande verità! Del resto, dei due che hai citato, col primo ho suonato, tanti anni fa, e c’è pure una foto insieme in un bellissimo libro fotografico della ECM, e col secondo ho anche inciso. E devo dire che lo strumento che in questo momento mi affascina di più è proprio il bandoneón. Ribadisco un concetto che ho già espresso: io per tutta la vita ho inseguito un mio suono, cercando anche di farmi costruire degli strumenti che andassero in quella direzione, mettendo questo, togliendo quello, finché non mi è stata fatta una mascherina interna di legno di acero, molto complessa. Come ho avuto la sensazione di aver trovato finalmente il mio suono, sono diventato sordo… Tornando ai tanghi che ho voluto inserire nel disco, concludo la serie con Garganta con arena, un brano più recente, ma sempre di tradizione argentina, che io avevo suonato già nel disco proprio con Daniele Di Bonaventura, Max De Aloe e Manuela Loddo, cantante sarda, molto brava, «Sospiri sospesi».

Però hai aggiunto anche i tuoi tanghi, Tangoli, scritto per Carlo Bagnoli, e Tanghetti, per Lucia Minetti. Curiosamente manca solo Tanghesi, per Gianluigi.

Perché avevo già una sua versione incisa con lui, e poi l’abbiamo suonato insieme mille volte. Gli altri due invece erano rimasti un po’ in disparte. Solo di Tanghetti c’è una versione incisa appunto con Lucia Minetti, in un disco in cui fra l’altro ci sono anche Trovesi e un’altra versione di Tanghesi.

Ci sono poi altri due temi tuoi, che francamente non ricordavo: Valzeretto e Tema e specchio deformante.

Allora: questo è un gioco, nel senso che il tema io l’ho già registrato con Trovesi, deformato, nelle Giostre di piazza Savona, sempre dentro «In cerca di cibo», però non ho mai rivelato da dove l’ho tratto. In realtà è un altro tema che suonava mio padre, non così, molto più semplice. Io ho cambiato tutti i bassi e l’armonizzazione, ho lasciato la divisione ritmica originale, e ho dovuto adattare la melodia ai nuovi bassi. Ne è venuta fuori una cosa strana, con delle soluzioni anche esatonali. Ecco il perché del titolo: prima espongo il tema, poi ne faccio sentire la deformazione. Valzeretto, invece, proviene sempre da «Sospiri sospesi».

Poi ci sono alcuni brani appartenenti alla grande letteratura del jazz, primo fra tutti ’Round Midnight, in un tipo di rilettura che francamente non avevo mai sentito.

Neanch’io (ride)! L’ho inserito perché in questi ultimi tempi lo eseguo spesso dal vivo.

Poi, più o meno a centro disco, ci sono tre standard: Stardust, Our Love Is Here to Stay e Love for Sale.

Sono semplicemente tre brani che amo particolarmente. Our Love Is Here to Stay, poi, pare che sia addirittura l’ultima canzone scritta da Gershwin…

Infatti risulta datata 1938, mentre Gershwin è morto nel 1937…

Certo: è uscita postuma. Di Love for Sale ho sempre amato la versione di Ella Fitzgerald, e Stardust, be’, come si fa a non amarlo?

Per chiudere il disco, dopo ’Round Midnight, hai scelto due pezzi di Kramer, anzi tre, perché il secondo è doppio.

Il motivo è semplice, te l’ho già detto tante volte: Kramer è il mio punto di partenza. Se non ci fosse stato lui non credo proprio che avrei suonato la fisarmonica. Ho scelto Dove andranno a finire i palloncini, che forse non è neppure sua, perché l’idea, che poi Kramer ha messo in pratica, credo sia di Renato Rascel. La cosa sorprendente di questo brano, che mi ha fulminato, è che ha una melodia semplicissima, addirittura banale, però com’è stata armonizzata è una cosa che mi ha paralizzato: come ha messo i bassi…! Kramer era di una bravura impressionante, come arrangiatore, oltre che come compositore. Del resto era diplomato in conservatorio. Poi ci ho messo Donna, altra bellissima canzone, armonicamente interessante, e ho finito con Prime lacrime, che è la prima canzone scritta da Kramer, cosa che quasi nessuno sa. E un’altra cosa che nessuno sa è che recentemente mi è stato assegnato il Premio Kramer, comprensivo di una targa che dovrebbe arrivarmi quanto prima, perché a causa del caldo e dell’età non sono andato a ritirarla e quindi me l’hanno spedita per posta. Dovrebbe arrivare da un giorno all’altro. Del resto a Rivarolo Mantovano, il paese di Kramer, io sono di casa da moltissimi anni. Nel 2004 mi hanno dato anche la cittadinanza onoraria. Ho conosciuto i vari sindaci, gli amici di Kramer… Al quale ho sempre dato del lei, chiamandolo Maestro. L’unico a cui ho dato del tu pur chiamandolo Maestro è stato Luciano Berio, ma del resto con lui eravamo molto più vicini di età. Ripeto: nessun musicista è stato importante per me come Gorni Kramer. L’ho ascoltato per la prima volta a undici anni grazie al mio cugino calciatore di cui ti ho già parlato tante volte, nel 1950 o 1951 l’ho visto per la prima volta dal vivo facendomi prestare un paio di calzoni lunghi, all’inizio degli anni Settanta ho suonato come solista di fisarmonica nell’orchestra da lui diretta, sarò stato almeno una decina di volte a Rivarolo Mantovano, dopo la sua morte le sue due figlie mi hanno ospitato in casa sua, dove ho addirittura dormito nel suo letto…

Mi pare la perfetta quadratura del cerchio.

Certo, tuttavia mi piace chiudere sottolineando che alla mia veneranda età ho tre dischi che escono o usciranno nel giro di poco: il duo con Alessandro D’Alessandro, il solo, e – non so ancora quando – il nuovo duo con Trovesi. Se non è un primato questo!

Già: sarebbe proprio una bella chiusura di intervista. Se non che succede qualcosa che assume un alone quasi favolistico: siamo lì a conversare ancora un po’, informalmente, prima di salutarci, quando suona il citofono. «Chi è?». «Corriere». E cosa porta questo corriere? La famosa targa del Premio Kramer di cui sopra! «Incredibile», esclama Gianni. «Proprio adesso, che ne abbiamo appena parlato. Sei il primo che la vede!». Già: ora sì, apriamo, scartiamo, e possiamo senz’altro salutarci. Tanto non mancheranno altre occasioni…