Nel 2017, a settantaquattro anni, Gary Burton si è ritirato definitivamente dalla scena musicale e, con la realizzazione del suo ultimo disco nel 2013, ha concluso una carriera esemplare di leader, non solo di fuoriclasse del vibrafono. Probabilmente proprio per questa scelta strumentistica non è stata la carriera di una star, a parte un picco di popolarità negli anni a cavallo del 1970. È stata invece quella di un vero master musician, un apostolo convinto della complessa causa della musica, che mai ha voluto asservire a cause accessorie quali il linguaggio e la sperimentazione. La sua importantissima cifra di linguaggio individuale, nella quale rientra comunque anche tanta sperimentazione, si è infatti strutturata nel tempo sulla combinazione di due componenti particolarmente propizie alla «musicalità»: la reinvenzione tecnica dello strumento finalizzata ad ampliarne le proprietà armoniche, sonore, quindi espressive, e un pensare musicale aperto alle risorse poetiche di più generi cosiddetti popolari e anche a quella sintattica della cultura classica. Due premesse tra loro legatissime.

La scelta del vibrafono ha un’origine casuale. Burton strimpellava già il piano a sei anni e soltanto la presenza di un insegnante di vibrafono vicino casa (ad Anderson, la cittadina dell’Indiana dove era nato nel 1943) aveva indotto i genitori a regalargli una piccola marimba. Ma l’attrazione per questo strumento idiofono era stata immediata: «non so come sarebbe andata se dietro l’angolo avesse abitato un insegnante di fagotto». Sicché a otto anni comincia a maneggiare il vibrafono e poi, man mano, a coltivare intuizioni sulle sue possibilità inesplorate. Di certo queste intuizioni procedono e portano presto a un punto significativo, perché Burton parallelamente studia il piano da autodidatta. Il vibrafono lo esplora di riflesso, lo immagina come un piano dal suono più potente, allontanandosi sempre più dai rudimenti datigli da quell’insegnante. Questo il punto di partenza del percorso che lo ha portato all’uso delle quattro bacchette dai movimenti indipendenti, cioè la possibilità di suonare accordi con qualsiasi intervallo e block chords, oltre che arricchire le linee melodiche. È la sua autonoma invenzione, messa a punto a diciassette anni e presto denominata ufficialmente «Burton Grip».

Per il combinarsi di questa innovazione tecnica a quella sua impostazione pianistica, non percussiva, Burton non risente dell’influenza di un Lionel Hampton o di un Milt Jackson, pensando ai più celebri vibrafonisti del passato. Potremmo forse riconoscergli quella di Red Norvo, che però non aveva affatto un suolo pervasivo, e quindi ancora più direttamente quella di Teddy Charles, che le quattro bacchette le utilizzava, sia pure in posizione fissa, per produrre accordi. Ma è una nostra interpretazione a posteriori: all’epoca Burton non aveva mai ascoltato né Norvo né Charles.

Casuale è anche la circostanza che lo porta al suo precocissimo debutto discografico. A Evansville (sempre nell’Indiana) il chitarrista country-jazz Hank Garland, dopo averlo ascoltato in un locale, lo vuole aggiungere al gruppo con il quale ha in programma di incidere per la RCA, e alla seduta, tenutasi a Nashville nel luglio del 1960, accadono le cose giuste: il noto produttore esecutivo della RCA Steve Sholes (fautore peraltro, qualche anno prima, del lancio di Elvis Presley) gli offre già un contratto e l’altrettanto noto impresario George Wein gli si propone come agente. In cambio Burton chiede al potentissimo Wein di farlo ammettere alla Berklee School of Music di Boston, cosa che va in porto immediatamente, così come il contratto con la RCA.

Per nulla casuale è stato invece il suo voler operare precisamente nell’area del jazz. Benché coinvolto con passione nel mondo country e interessato alla cultura classica da ben prima di frequentare la Berklee, dall’età di tredici anni ha fatto del jazz l’oggetto dei suoi ascolti più attenti (Benny Goodman in testa, con l’orecchio a Lionel Hampton, ma anche tanto jazz più contemporaneo, dal cool di Brubeck all’hard bop di Art Blakey con Horace Silver e all’inquieta musica mingusiana) e ora il jazz è il tipo di musica che più sente, in cui più sente che debba succedere qualcosa. Nashville, il pop, la sintassi avanzata che studia alla Berklee, abitano la sua opportuna visione del jazz come linguaggio senza confini stilistici: quella che tuttora lo sta facendo sopravvivere.

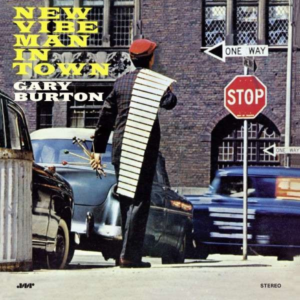

Il primo album da leader di Burton, «New Vibe Man in Town», forse perché inciso a soli diciotto anni (nel luglio del 1961), è un insieme di gustose esecuzioni per vibrafono, contrabbasso (Gene Cherico) e batteria (Joe Morello) che da quei confini ancora non evadono affatto. Il repertorio comprende un po’ di standard e alcuni begli originali altrui, qualcuno rimasto oscuro ma tutto di pieno dominio jazzistico. Nuovo, appunto, è un gruppo in cui il vibrafono assolve all’intera funzione melodica e armonica, formula che Burton può permettersi abbondantemente. Ora il suo sogno di trapiantare nel mondo sonoro del vibrafono la musicalità ricca del pianoforte, e pensando soprattutto a Bill Evans, è realizzato in pieno.

Ciò nonostante, di questo disco così adatto a presentare il nuovo fenomeno strumentistico sembra sia stato più soddisfatto lo staff della RCA che non Burton stesso, già interessato a incidere con fiati per inserirsi in arrangiamenti più articolati, a costo di perdere evidenza solistica. Stabilitosi a New York nel 1962, dopo un solo biennio di studi alla Berklee, per il nuovo disco che la RCA gli propone di incidere riesce a mettere in piedi un gruppo comprendente musicisti quali Phil Woods, Bob Brookmeyer e Clark Terry, nomi accreditati soprattutto nel giro delle big band. Gli aveva dato un valido aiuto Joe Morello, mentre la RCA si era limitata a lasciargli carta bianca. Naturalmente ne esce un disco del tutto diverso, di cui Burton potrebbe quasi non sembrare il leader, pur spiccando col suo strumento ora nell’introdurre un’esecuzione, ora nel condurre qualche chorus in forma concertante, oltre che nel prendere i suoi assolo. Il disco si chiama «Who Is Gary Burton?», titolo che ripristina l’idea di una presentazione centellinata del nuovo enfant prodige, e di certo chi lo ha scelto non avrà pensato a quanto per assurdo si appropri anche a un disco il cui leader rischia di apparire quanto meno equiparato agli altri membri del gruppo. Eppure le cose stanno un po’ così. Il repertorio decisamente propositivo che Burton ha stabilito contiene composizioni originali di Chris Swansen, un suo collega della Berklee leggermente più anziano, di Michael Gibbs, altro collega che con lui lavorerà molto in seguito, e di Jaki Byard, insieme vivaci arrangiamenti di I’ve Just Seen Her (dal musical All American), e del classico Conception di George Shearing, tutti dovuti, come anche gli altri, a Swansen, qui anche in veste di batterista. Contiene poi una versione con solista Clark Terry di My Funny Valentine, standard che a Burton resterà caro per tutta la sua carriera, ma qui sorta di omaggio a Chet Baker un po’ al di sotto dell’intrigante carattere del disco, che classificheremmo neo-cool in un’accezione di ben altra vitalità intellettuale.

Ci si chiede a questo punto se Burton, ancora diciannovenne, non fosse eccessivamente umile nell’esprimersi oltre il dominio del suo strumento. Molto probabile, anzi certo: umile da una parte e interessatissimo a farsi promotore di musica di qualità dall’altra, rispecchiando la sua profonda vocazione. E il suo atteggiamento per un po’ di anni non cambierà.

Entrato a far parte, dall’inizio del 1963, del quintetto di George Shearing, dove il vibrafono ha sempre avuto un ruolo importante, nel febbraio di quell’anno Burton realizza a Los Angeles una brevissima seduta a suo nome in quartetto con Jack Sheldon alla tromba e sezione ritmica pure californiana; brevissima perché destinata a un disco che la RCA concepisce per tre leader, lui, Sonny Rollins e Clark Terry (perciò si intitola «3 in Jazz»), e che tralasceremmo se due dei soli quattro brani incisi non fossero piccole gemme: Blue Comedy di Michael Gibbs e soprattutto Gentle Wind and Falling Tears, squisita ballad pseudo-modale uscita finalmente dalla sua penna. Gli altri due sono versioni di standard appena utili a confermare le sue già apprezzate doti di vibrafonista.

È piuttosto inspiegabile che Burton non abbia voluto ripetere l’esperimento nel suo successivo disco, «Something’s Coming» dell’agosto 1963, che avrebbe tutte le sembianze del suo primo disco «d’autore». Ne aveva accuratamente selezionato formazione e repertorio. Il gruppo è un quartetto dove ha accanto un interlocutore intelligente e discreto quale Jim Hall, sideman ideale, e con gli attenti Chuck Israels e Larry Bunker in sezione ritmica, due musicisti che in quegli anni si aggiravano anche nei trii di Bill Evans, e il repertorio, ben bilanciato tra nuova proposta e tradizione, valorizza di Burton tanto lo strumentismo quanto le idee. Ma se le raffinate esecuzioni degli standard (On Green Dolphin Street, Little Girl Blue Summertime) e del bernsteiniano Something’s Coming (da West Side Story) fissano l’immagine del lato affettivo/domestico della sua musica, quelle che ne indicano il lato più avventuroso lo ritraggono come leader capace soprattutto di far vivere al meglio musica scritta da altri. Come qui Jim Hall con il suo Careful, spigoloso blues di sedici battute (varato nel 1959 con il trio di Jimmy Giuffre), e nuovamente Michael Gibbs, con la sua ballad intellettuale Melanie e il suo audace Six Improvisatory Sketches, entrambi sviluppati su armonie tonali e no.

Neppure nel tempo Burton cambierà granché il suo atteggiamento riguardo il comporre. Il solo disco contenente esclusivamente sue composizioni e anche suoi arrangiamenti glielo aveva commissionato nello stesso 1963 George Shearing, dopo aver realizzato con lui nel quintetto due live e giustamente intuitene le capacità. Dodici miniature strutturate su stilemi classici per combinare lo «Shearing sound» a una dimensione surrealistica, fiabesca, gotica, e arrangiate con l’aggiunta al quintetto di una sezione di quattro legni. Sono pezzi soprattutto bizzarri, alcuni di un classicismo un po’ lezioso, alcuni teoricamente adatti a commentare sequenze di film cosiddetti per ragazzi o di animazione. Il sound dei legni li colloca vagamente nel filone di certe esecuzioni del quintetto di Chico Hamilton e forse più precisamente del dimenticato compositore, arrangiatore e teorico Lyle Murphy, personaggio marginale del jazz californiano. Il titolo del disco è infatti «Out Of The Woods», mentre uno dei due soli dischi incisi da Murphy si chiama «Gone With the Woodwinds».

Ci sono però due pezzi tra loro un po’ simili, Six Nix Quix Flix e Singing Song, che hanno un’energia diversa, per nulla leziosi, di un modale un po’ spiritato che mima un canto infantile o la pifferata di un fauno, e che facilmente sentiremmo rimbalzare dall’allusione fiabesca a un’asemantica ironia. Sono non a caso i soli pezzi del disco che Burton vorrà rivisitare in seguito, a meno di quel sound.

Burton lascia il quintetto di Shearing agli inizi del 1964 e, di nuovo un po’ per caso, si ritrova catapultato alla corte di Stan Getz, quando il sassofonista, con ancora in mano il fruttuoso affare bossa nova, ha una certa smania di legare il suo nome a una musica più ambiziosa. Naturalmente è una storia molto diversa da quella con Shearing. Perché Getz, soffiatore egocentrico e vanesio, assume Burton come direttore musicale del suo quartetto con la pretesa di ottenerne musica nuova, più complessa, ma fatta su misura per la sua «arte» e persino che ne sembri ispirata. Ma a Burton in quella fase si addice anche il lavoro di leader ombra, e sappiamo bene che qui ha dato risultati miracolari.

Con il nuovo quartetto, completato da Gene Cherico e Joe Hunt, Getz incide già nel marzo del 1964 uno splendido disco in studio, «Nobody Else But Me», pubblicato trent’anni dopo per dare la precedenza ai rimanenti dischi di bossa nova; poi, con variazioni nella sezione ritmica culminate nella vivace combine di Steve Swallow e Roy Haynes, una serie di felici concerti dal vivo tra New York e l’Europa, in cui la bossa nova, talvolta insieme al canto di Astrud Gilberto, si innesta agevolmente nella rinnovata economia del gruppo. E ascoltiamo un Getz che suona con passione anche Six Nix Quix Flix e Singing Song, così come qualche complessa composizione di Michael Gibbs, che affronta quindi il mondo armonico modale, improvvisa in and out anche su vecchi standard, sfrutta dove possibile le sfumature armoniche messe in opera dall’accompagnatore vibrafonista. Volendo, le sbavature derivano soltanto dai suoi tentativi, un po’ goffi, di assumere inflessioni pseudo-informali, pseudo-materiche. Li abbandonerà un po’ dopo, quando il ruolo di Burton passerà a Chick Corea, diffusore di temperature più basse.

Come leader, in quel periodo, Burton realizza un disco che lo gratifica molto meno della militanza nel quartetto di Getz. Si tratta di una versione jazzistica del musical di Rodgers e Hammerstein The Sound Of Music che la RCA, proprietaria dei diritti, voleva realizzare da qualche anno – forse sollecitata dal successo del My Favorite Things coltraniano.

In realtà il disco, registrato nel dicembre del 1964 e pubblicato con il titolo di «The Groovy Sound Of Music», non si può dirsi che riuscito «nel suo genere». Un disco di produzione featuring Gary Burton, fatto con professionalità e abbastanza buon gusto. Degli otto pezzi selezionati, tre sono eseguiti da un sestetto comprendente i consueti Bob Brookmeyer e Phil Woods e arrangiato da Burton, uno da Burton in solo (Edelweiss) e quattro con l’aggiunta al gruppo una piccola sezione di fiati e archi arrangiati da un Gary McFarland che forse non si era impegnato granché. Burton però non era rimasto insoddisfatto soltanto dell’operato di McFarland, peraltro da lui stesso convocato. Un po’ anche del chitarrista Joe Puma, che all’ultimo momento aveva dovuto sostituire il prezioso Jim Hall, e anche di quel titolo banalmente commerciale stabilito dalla produzione senza consultarlo (l’aggettivo «groovy» inserito nella dicitura originale). Forse non si era reso conto che da un progetto di quel tipo difficilmente si sarebbe ottenuto di meglio.

Per questo, quando è il momento di realizzare per la RCA un nuovo disco, Burton si prende un po’ di tempo per mettere a punto un progetto che a tutti gli effetti «lo rispecchi», e soltanto nell’aprile del 1966 realizza il suo coraggioso e geniale «The Time Machine», il primo disco di cui stabilisce lui il titolo e, curiosamente, anche in cui compaia la sua immagine in copertina.

Il gruppo lo completa con una sezione ritmica scelta molto accuratamente. Al contrabbasso mantiene il sensibilissimo Steve Swallow, già coinvolto sia nel quartetto di Getz che nella seduta di «The Groovy Sound Of Music» e che resterà suo collaboratore per oltre vent’anni; alla batteria il fidato amico Larry Bunker, arrivato apposta da Los Angeles. Ma non si tratta di un trio tout court, perché la quasi totalità delle esecuzioni è realizzata con sovraincisioni, per cui ci capita di ascoltare Burton contemporaneamente al vibrafono e al piano o alla marimba e in un pezzo anche due linee del contrabbasso di Swallow. Tante combinazioni diverse al servizio delle diverse facce della musica che Burton sente agitarsi nel suo immaginario. Pezzi di pura esplorazione armonica, suoi come il nuovo The Sunset Bell, piccolo capolavoro, e un paio di Michael Gibbs, insieme al vecchio Six Nix Quix Flix, con Burton sdoppiato al piano e al vibrafono, e due brevissimi interludi per vibrafono e percussioni che sfiorano il sound piece, tra i quali si insinuano pagine pop come Chega de saudade di Joao Gilberto (imparato ovviamente da Getz) e Norwegian Wood di Lennon e McCartney (primo titolo beatlesiano importato dal jazz), una meravigliosa composizione di Swallow, Falling Grace, di natura principalmente armonica e piuttosto intricata nella melodia ma di intensa musicalità, e in chiusura una versione per vibrafono solo di My Funny Valentine che si stenta a credere eseguita senza artifici di registrazione (come dichiara il produttore Brad McCuen nelle note di copertina dell’lp originale), tale è la ricchezza del sound e delle linee che Burton conduce in simultanea. Per lui era già un pezzo d’affezione.

Nella sua autobiografia, scritta in collaborazione con il critico suo mentore Neil Tesser (Learning To Listen. The Jazz Journey of Gary Burton, Boston, Berklee Press, 2013), Burton parla di «The Time Machine» come del disco che avrebbe segnato il vero inizio della sua carriera. Probabilissimo da parte sua sentirlo così. Osservando la cosa dall’esterno si giunge però a conclusioni diverse. Non solo perché alcuni elementi della successiva musica di Burton, caratterizzatasi soprattutto in formato quartetto con chitarra, sono senz’altro già presenti nel ragguardevole e un po’ sottovalutato «Something’s Comin» del 1963, ma anche perché «The Time Machine», pur accogliendo non poche esecuzioni di concreta qualità musicale, nell’insieme si presenta come un paradigma, un manifesto, un elenco di intenti, status assente da qualsiasi successivo lavoro burtoniano e che qui sussiste per motivi precisi. Motivi di reazione a sé stesso, in fondo, più che all’establishment. Esaminando d’altronde l’evoluzione di Burton strumentista, possiamo constatare che le sue tipiche macchie sonore cominciano a comparire da prima, di sicuro già in «Something’s Coming», mentre per «The Time Machine» essenzialmente transitano: solo quel My Funny Valentine, primo di una lunga serie, ne prova senza riserve il continuo approfondimento. Poi c’è la questione dell’overdubbing, qui appropriatissimo a tutte le esecuzioni, ma di cui Burton si servirà di rado e per non molto tempo.

«The Time Machine» è piuttosto un disco importante in sé e una prova importantissima per Burton, una sfida vinta. L’evidenza, in questo momento, è che Burton è alla ricerca di sé stesso oltre l’eccelso »animale da musica». E ora vuole anche rimettere in gioco le radici del suo immaginario musicale, per cui il suo progetto successivo alla cultura musicale country, dalla quale l’operare nella specifica riserva del jazz lo aveva distolto. Ma non si può dire che il senso di questa scelta si esaurisca in un’esigenza unilaterale. È un progetto ben calibrato e che apre nuovi orizzonti.Il disco, che apposta intitola «Tennessee Firebird», lo registra nel settembre del 1966 proprio a Nashville, portando con sé da New York soltanto Swallow, Haynes e il sassofonista Steve Marcus (anche lui ex-collega alle Berklee), e coinvolgendovi suonatori locali di violino country (fiddle), banjo, mandolino, armonica e chitarra, distribuiti in gruppi differenziati di brano in brano.

Anche nel repertorio le carte si mescolano, ma il risultato per allora è cosa nuova: per certi aspetti il primo disco fusion della storia. Il nucleo più propositivo è costituito da brani di cantautori western swing, che in queste esecuzioni acquistano musicalità, profondità, delicatezza, persino qualche tono vagamente onirico: hanno la qualità delle più curate esecuzioni jazzistiche. E così anche la versione di I Want You di Bob Dylan – un po’ meno quella di Just Like A Woman. Ma è originalissimo anche il circoscritto contributo di Burton compositore, con le sue rivisitazioni assolutamente creative del country rag (l’eponimo Tennessee Firebird) e il country blues (Walter L.). Poi è a firma di Burton anche un pezzo di ritmato caos sonoro, sfociante in una brevissima take finale di chiacchiericcio del gruppo fuori onda. Si indovina un’attenzione alla regia del disco in lieve anticipo sulle consuetudini del mondo rock.

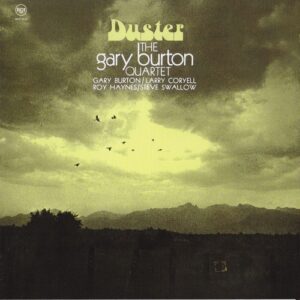

Il carattere di Burton leader autoriale, ferma restante quell’avarizia di composizioni, si fissa comunque dal disco ancora successivo, il seminale «Duster», inciso nell’aprile 1967 in quartetto con chitarra. È il paradigma del «Gary Burton Quartet» quale sopravvivrà con svariate sostituzioni e occasionali aggiunte di personale fino alle registrazioni di questo millennio, e senza mai dare segni di stanchezza.

La voce nuova del gruppo, sempre supportato con intelligenza da Swallow e Haynes, è il chitarrista Larry Coryell. Benché introdotto sulla scena da Chico Hamilton «The Dealer», Impulse!, settembre 1966), con un suo gruppo chiamato Free Spirits potrebbe essere stato il primo ad aver fatto della musica classificabile come jazz-rock. Allora poteva apparire una sorta di erede di Wes Montgomery attento ai primi segnali del fenomeno Jimi Hendrix.

Al tempo stesso il jazz-cum-rock sentito da Burton non mirava a una semplice commistione stilistica, né anticipava lo spirito del jazz-rock quale si sarebbe rivelato di lì a poco. Era una naturale evoluzione del suo pensare il jazz come contenitore pluristilistico in cui far convivere complessità musicale e musicalità pop alla luce di quel presente. Non a caso aveva passione per Dylan e forse ancora di più per i Beatles; non per i Rolling Stones e neppure per Hendrix. L’idea di giustapporre alla sua «grazia» vibrafonistica la contundenza della chitarra di Coryell contava sul beneficio del contrasto. Coryell era d’altronde un musicista già in possesso di una discreta competenza armonica e sensibile allo specifico musicale del singolo brano. Di tutto questo infatti ci dà prova il miratissimo repertorio del disco, il cui filo conduttore è la costruzione ricca di brani di struttura semplice, come il blues, o di superficie morbida, come il pezzo pop, folk o latino.

Come sempre, Burton compone poco e affida la causa a quei colleghi amici che la condividono del tutto. Cioè il solito Michael Gibbs, che firma tre brani (tra cui la rarefatta ballad Sweet Rain, appena incisa, su suggerimento di Burton, anche da Stan Getz), al quale ormai si aggiunge Swallow, che ne firma due (Portsmouth Figurations e General Mojo’s Well Laid Plan), confermando proprio in questa direzione la sua cifra di compositore, e che a Burton ne consegna anche uno di Carla Bley, lo squisito Sing Me Softly Of the Blues, considerato in quel circolo di musicisti un instant classic, dopo la suggestiva versione di Art Farmer del 1965, con un giovanissimo Steve Kuhn al piano. Burton compone soltanto una ballad nebulosa e un po’ intellettuale, Response, e a quattro mani con Coryell un pezzo concepito per la libera improvvisazione di gruppo (One, Two, 1-2-3-4), in realtà il solo in cui le parti del chitarrista possano risultare enfatiche. Altrimenti il contrasto tra i due segni si legge tra le righe e la musica appare equilibratissima.

Una delle poche deviazioni dal percorso del quartetto vede la luce subito dopo e grazie all’incrociarsi di due circostanze: l’idea del produttore Brad McCuen di affidare a Burton un progetto di ampio respiro e il rapporto di amicizia e reciproca stima tra Burton e Carla Bley che si era instaurato a seguito di quella esecuzione di Sing Me Softly of the Blues. Le affinità di pensiero erano molte. Fino allora (siamo nella primavera del 1967) Carla si era distinta come compositrice soltanto di pezzi brevi, blues e song spesso bizzarri, disarticolati, spesso nutriti di inusuali referenti. Pezzi che potrebbero sembrare scritti ciascuno in funzione del proprio destinatario, entrando nei repertori di George Russell, Jimmy Giuffre, Don Ellis, naturalmente Paul Bley (suo marito fino al 1964) e ora anche Art Farmer, musicista di per sé esterno a quell’ambiente, ma che pur sempre aveva diretto dal 1962 al 1964 un quartetto con Jim Hall, Swallow e Pete LaRoca orientato a una raffinatissima musicalità pop e da poco sostituito la chitarra di Hall con il piano di Kuhn, a sua volta pioniere – purtroppo passato pressoché inosservato – di quel mix di romanticismo, anche storico, e tensione jazz contemporanea la cui onda lunga, in fondo, non avrebbe registrato battute d’arresto. Pertanto, con Swallow che ha fatto da trait d’union, Burton si ritrova a far parte di un «ambito», una cerchia di musicisti che si intrecciano nei loro percorsi e mettono in scena convinzioni sulla musica piuttosto affini alle sue. Parliamo di libertà innestata su un musicale strutturato in alternativa alla libertà decostruttrice del free.

Il lavoro preparato in pochi mesi dalla Bley, dunque il suo primo di ampie dimensioni e comprendente autentici arrangiamenti, è un’»opera senza parole» intitolata «A Genuine Tong Funeral», perché il virtuale soggetto narrativo è il funerale di un cinese in una città occidentale. Ma di tradizione musicale cinese non si avverte traccia. I dieci brani consequenziali che la costituiscono «narrano» ciascuno di un rituale legato alla morte e con un linguaggio musicale appena permeato di jazz, in cui si ricolloca nel presente l’eredità di Kurt Weill espressionista.

Al quartetto si aggiungono infatti tre ottoni (la tromba di Mike Mantler, il trombone o trombone basso di Jimmy Knepper e il basso tuba di Howard Johnson), due ance (il sax tenore di Gato Barbieri e il sax soprano di Steve Lacy) e Carla al piano o all’organo. Ed è questo corpus strumentistico ad amministrare il messaggio musicale: gli ensemble perentori degli ottoni, i lancinanti assoli di Mantler, il suono tagliente e materico di Barbieri (pochissimi gli interventi di Lacy). Pochissime le parti concertanti che diano rilievo al nucleo del quartetto. La sezione ritmica (Swallow e Bob Moses, subentrato a Haynes) per lo più supporta il tutto, mentre Burton e Coryell si inseriscono nella trama in svariate circostanze, ora insieme e ora separatamente, figurando loro come ospiti, magari ospiti di particolare riguardo. Ma non poteva essere altrimenti. «A Genuine Tong Funeral» è il frutto di un ideale progetto di Burton realizzato da Carla e con decisa passione. È il manifesto del suo nuovo stile di composizione e di arrangiamento, destinato soprattutto a caratterizzare, già dal 1969, la musica epica ed evocativa della Liberation Music Orchestra di Charlie Haden.

Burton ha sempre giudicato «Funeral» un’esperienza importante della sua carriera e per questo anche dato un senso al suo esserne il leader nominale, nonostante tutto. Lo ha sempre sentito come quel lavoro desiderato da lui e realizzato secondo le sue aspettative. Ne avrebbe ricavato qualcosa anche la sua espressione di leader legata alla formula del quartetto.

Nel disco «Lofty Fake Anagram» dell’agosto 1967, posteriore a «Funeral» di un solo mese, riprende dall’opera di Carla un brano, Mother Of The Dead Man, tra i pochissimi strutturati con il quartetto in primo piano, e in questa versione indubbiamente lo approfondisce. Ma ci sono anche altre esecuzioni di questo importante livello: Feelings And Things di Gibbs, I’m Your Pal di Swallow e una coinvolgente rendition un po’ bagnata di rock di quella gemma dell’Ellington moderno che è Fleurette Africaine. Importanti già per l’orientamento dato loro dalla bellezza e la ricchezza dei temi, sono esecuzioni che mostrano, rispetto a quelle di Duster, quanto il naturale progredire della coesione del quartetto si traduca rapidamente in una forma di interplay pensativo e articolato, sofisticato, ricettivo di tensioni e melanconie, capace di «intreccio degli affetti» al pari di un trio pianistico in viaggio da Bill Evans a Paul Bley. Anche nei due pezzi di libera improvvisazione, la libertà armonica tende a prevalere su quella comportamentale. L’episodio un po’ freddo è piuttosto l’originale di Coryell Lines (erroneamente attribuito a Burton in tutte le edizioni del disco). Sembra concepito per un dialogo tra vibrafono e chitarra soprattutto virtuosistico. A questo proposito Burton ricorda che la sua intesa con Coryell nel tracciare linee melodiche simultanee era alimentata parecchio da una certa competitività che si era creata tra loro. Tanto che Coryell era arrivato a pretendere di diventare co-leader del quartetto, cosa che Burton non avrebbe avuto motivo di accettare. La loro collaborazione termina infatti così nell’estate del 1968. Ultima traccia discografica, un concerto registrato in febbraio alla Carnegie Hall.

To be continued …

[vc_btn title=”LEGGI LA SECONDA PARTE DEL DOSSIER” color=”danger” size=”lg” align=”center” link=”url:www.musicajazz.it/gary-burton-un-maestro-per-tutte-le-stagioni-parte-2/”]