Il New York Times l’ha definita come «una delle più grandi feste musicali che ci siano al mondo». Siamo totalmente d’accordo con la celebre testata: del resto da vari anni seguiamo con fervida attenzione il festival e ne rendiamo conto su queste pagine. Il Big Ears è un evento unico, che reca su di sé l’impronta inequivocabile dell’originalità. È un’ubriacatura musicale che dura quattro giorni in una cittadina del Tennessee, Knoxville, che altrimenti sarebbe scivolata fra le tante senza storia del sud degli Stati Uniti. Ashley Capps, l’inventore di questo delirio di suoni, è uno di quei rari personaggi che spuntano come folletti fra le pieghe della storia e sono capaci di inventare qualcosa di importante dal nulla. Ovvero, se non proprio dal nulla almeno da quel cocktail di sentimenti che fungono da elemento propulsore delle grandi idee: passione, invenzione, caparbietà. E aggiungiamo anche cultura. In quei quattro giorni che ogni anno, a fine marzo, sconvolgono l’altrimenti placida cittadina dello Stato del Tennessee – già rinomato per l’ottimo whiskey ma anche sede di altre capitali della musica americana, come Nashville e Memphis – centinaia di musicisti, dai più famosi agli sconosciuti di talento, si riversano in una quindicina di locations, dal piccolo club al gran teatro, per dare il meglio di sé stessi in ogni tipo di stile musicale. Country, folk, rock, jazz, blues, classica e avanguardia contemporanea trovano posto e soprattutto trovano un gran pubblico, attento e ossequioso. Da qualche anno a questa parte il festival è già tutto sold out prima che inizi. Credo che ci voglia anche una bacchetta magica perché ciò accada, considerando che non esistono biglietti ma pass giornalieri o totali, che costano cari in un posto in cui anche gli alberghi non sono affatto economici. L’organizzazione è praticamente perfetta, sia dal punto di vista tecnico (mai ascoltata alcuna défaillance sonora ai concerti) sia logistico, con un’informazione dettagliata per una serie di eventi che si susseguono, spesso e volentieri, in contemporanea da mezzogiorno (a volte anche alle 10 del mattino) fino a mezzanotte, ogni giorno. Un solo neo: non ci sono taxi, i mezzi pubblici scarseggiano e per muoversi tra un concerto e l’altro, a volte di corsa, si fanno chilometri. Bisogna essere fisicamente preparati se si vuole andare al Big Ears! L’edizione di quest’anno, la sedicesima, ha mostrato una crescita di eventi (oltre ai concerti anche dibattiti e incontri con i musicisti), con una maggioranza di jazz, rock e pop di qualità rispetto alla musica contemporanea o al folk, che in passato erano più presenti. Poche le novità musicali di rilievo, ma molti i concerti di grande interesse, in alcuni casi davvero sublimi. Fra questi ultimi vanno sicuramente segnalati: il gruppo rock psichedelico Yo La Tengo, il chitarrista Nels Cline in due formazioni differenti, il Philip Glass Ensemble, la flautista Claire Chase, il trombettista Ambrose Akinmusire sia da solo che con il suo nuovo progetto, il bluesman Taj Mahal e la Sun Ra Arkestra. Credo proprio che l’atmosfera elettrizzante del Big Ears abbia contribuito all’eccellenza di certe performance: l’Arkestra che porta il nome del maestro Sun Ra ha fatto mirabilie come non si vedevano da anni, nonostante non ci fosse Marshall Allen, che col suo sassofono continua a condurla nonostante abbia raggiunto i 101 anni e giustamente non riesce a viaggiare. In un concerto che l’orchestra ha tenuto assieme a Yo La Tengo si è avuta l’apoteosi del festival. Le due band sul palco del grande Civic Auditorium erano uno spettacolo unico, a sé stante e praticamente impossibile da vedere riprodotto altrove. A qualcuno il concerto sarà sembrato caotico, forse addirittura orgiastico, ma nell’insieme le due orchestre hanno sublimato il loro carattere ipnotico di fondo, rimandando così, forse con voluta caparbietà, al significato globale dello stesso festival. Lasciarsi andare, dunque, nel labirinto sonoro ma senza perdere il senso ultimo della musica, nella sua bellezza primordiale.

Due i personaggi che hanno rapito l’attenzione del pubblico e meravigliato anche gli intenditori: Ira Kaplan, il chitarrista solista di Yo La Tengo, che sulla scena può sembrare un Jimi Hendrix anatomizzato e poi illogicamente rimontato, alla ricerca di suoni sempre più estremi, davvero impressionante anche nel suo interagire in perfetta sintonia con il bassista e tastierista James McNew; poi la cantante Tara Middleton dell’Arkestra, dalla vocalità potente e sinuosa, che nella figura appare come una Carmen Miranda in acido, irresistibile dunque: la sua performance in Stranger in Paradise proietta Alexander Borodin nell’iperspazio accanto a un Tony Bennett polverizzato. Adorabile. Ma tutt’e due le band, anche nei loro singoli concerti, hanno fatto qualcosa in più, che è raro ascoltare oggi: elevare il kitsch a forma d’arte di pura bellezza, quindi dimostrando di avere, assieme all’evidente creatività, un invidiabile controllo della tecnica strumentale. Con fare più serioso, ma altrettanto incisivo nella profondità d’intenti, è apparso Nels Cline, ritornato in auge dopo qualche anno di assenza. Si è presentato al Big Ears con due band differenti: la sua «classica» Nels Cline Singers e il nuovo Consentrik Quartet (l’album da poco uscito per la Blue Note è decisamente imperdibile). In ambedue i casi abbiamo potuto ascoltare quanto di meglio si è visto al Big Ears. Cline è certamente uno dei grandi chitarristi che ci siano in circolazione: può spingersi all’estremo nella ricerca sonora con il sestetto dei suoi Singers (che, ricordiamolo per chi non lo sapesse, non sono assolutamente cantanti ma strumentisti di rara bravura) fino a risultare come un perfetto double face di Ira Kaplan, oppure impegnarsi in intricate strutture jazzistiche con maniacale perfezione di linguaggio con il Consentrik, dove si trova accanto la brava sassofonista Ingrid Laubrock, il contrabbassista Chris Lightcap e il batterista Tom Rainey. Il quartetto funziona come un orologio svizzero, assolutamente perfetto. Invece non si può dire la stessa cosa questa volta per Bill Frisell, l’altro grande chitarrista del nostro tempo, che si è presentato al festival sia col suo nuovo progetto In My Dreams che con Charles Lloyd nell’omaggio allo scomparso Zakir Hussain.

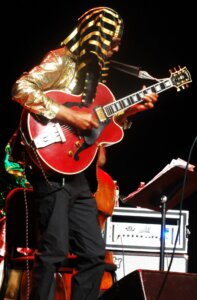

Ci perdonerà, spero, il nostro caro Bill se ci sentiamo un po’ annoiati ogni volta che richiama la violinista Jenny Scheinman, visto che, nonostante l’indiscussa bravura individuale, le cose vanno verso strade già battute e ribattute, al punto che la band – nonostante la presenza-ritorno di Hank Roberts e Tony Scherr – potrebbe essere chiamata In My Sleep. Con Lloyd il ricordo di Hussain, pur nelle buone intenzioni, non va oltre il mélange confuso e sfocato, oltretutto appesantito dalla voce monocorde e alquanto lamentosa della cantante indiana Ganavya, nonostante gli assolo sempre brillanti, puntuali, del sassofonista. Peccato, perché i due maestri hanno creato meraviglie in tante altre situazioni. Molto meglio, allora, la sferzata un po’ rude ma bonaria della chitarra di Taj Mahal, il leggendario bluesman che in vecchiaia appare ancora più vitale, e se vogliamo profondo, di quanto lo fosse in gioventù. Accompagnato da un bel gruppo di musicisti, tra i quali spiccava il fortissimo steel-guitarist hawaiano Bobby Ingano (sua la splendida interpretazione della classica Sleep Walk), Mahal si è divertito e ha divertito tutti con il suo «happy blues», dove la voglia di trasformare l’abituale drammatizzazione di quel linguaggio musicale in gioiosa comunicativa ha prevalso, senza per questo diventare parodia. Qualcosa di veramente difficile da realizzare, ma che in lui ha trovato una modalità espressiva davvero unica nel suo genere. All’opposto, giusto per fare un esempio, il concerto del trio di tre maestri del funk, formato dal bassista Jamaaladeen Tacuma, il chitarrista Vernon Reid e il batterista Calvin Weston, è invece caduto nella trappola dell’egocentrismo ripetuto fino all’esaurimento delle forze, nonostante le buone intenzioni. Per tornare al jazz più raffinato il nuovo progetto del trombettista Ambrose Akinmusire, Honey from a Winter Stone, con quartetto d’archi, è sembrato fin troppo ambizioso nel voler coinvolgere diversi linguaggi in un’unica veste. La musica è senza dubbio di alta qualità, ma alla fine manca di qualcosa che nel bravo trombettista è di solito consueta: la forte tensione lirica, poetica. Gli abbiamo preferito il concerto in solitudine dove il solipsismo della tromba non si è risolto in freddo manierismo, ma in un’ostinata ricerca del suono definitivo, intimo, profondo. C’è da dire però che il disco «Honey From a Winter Stone» è più riuscito, forse uno dei capolavori di quest’anno, per cui la performance in teatro deve avere sofferto della carenza di qualche prova jn più, che invece sarebbe stata molto utile. Stessa cosa si potrebbe dire del quartetto riunito dal redivivo Barry Altschul, batterista formidabile degli anni d’oro del free e del giovane Braxton, che si è risolto in una prova sbilenca, nonostante la presenza di tre assi come Uri Caine, Mark Helias e Jon Irabagon. Steve Coleman, Tyshawn Sorey, Vijay Iyer e Wadada Leo Smith, hanno invece reso al meglio nei loro ambiti stilistici, con diligente professionalità, dove invece il quartetto di Steve Lehman con Mark Turner in omaggio all’Anthony Braxton compositore è emerso prepotentemente con una delle performance più belle e intense di tutto il festival. Invece di un piccolo club si sarebbe meritato un teatro, ma va bene lo stesso nelle infinite digressioni che il Big Ears impone a chi vuole seguire più concerti possibile. Chiudiamo con una bella nota sulla musica contemporanea per via di due concerti davvero eccelsi: il Philip Glass Ensemble, diretto con la consueta perfezione formale dal tastierista Michael Riesman, devoto esegeta del compositore, ha eseguito in due sessioni separate l’intera Music in Twelve Parts, capolavoro indiscusso di Glass, riproposto con un’esecuzione assolutamente impeccabile. Ipnotica, come sempre, la musica del compositore americano si eleva dall’austerità formale per raggiungere vette riservate a pochi autori negli ultimi sessant’anni, per rimbalzare estaticamente fino ad almeno i prossimi duecento.

A Glass, con tutto il rispetto possibile, rimproveriamo solo un’eccessiva produzione fra sinfonie, opere, colonne sonore e quant’altro, col rischio sempre presente della ripetizione agiografica. Ma Music in Twelve Parts rimane fra le sue composizioni più belle in senso assoluto. Infine la flautista Claire Chase, che assieme al quartetto d’archi Mivos ha proposto un sentito omaggio a un altro grande minimalista, Terry Riley, intitolato The Holy Liftoff. La lunga suite, durata senza interruzioni per più di un’ora, è imbastita con una serie di contrappunti senza pause, ma con variazioni di tempi e reiterazioni non ostinate di temi, gentilmente separati dalla voce registrata dello stesso Riley. Su queste strutture la Chase si è ritagliata numerosi spazi solistici con diversi tipi di flauti, sempre mantenendo una forte intensità espressiva. Un tour de force per lei e gli altri del quartetto d’archi che ha lasciato gli astanti col fiato sospeso. Con la Chase in azione non basterebbero tutti i superlativi possibili nel descriverne la bravura tecnica, l’eccezionale qualità interpretativa, la forte emotività infine che sa infondere in musiche che necessitano comunque di un rigore assoluto. È sicuramente oggi una delle più grandi flautiste che esistano sul pianeta, ed ogni volta si conferma come una musicista non meno che strabiliante. In conclusione, per tutta questa analisi del festival abbiamo volutamente tralasciato alcuni concerti non eccelsi assieme a tanti altri cui avremmo voluto assistere, ma che il tempo e l’indivisibilità del corpo umano non ci hanno permesso di sentire. Che dire, in questo senso, di un’esibizione di otto ore consecutive per solo organo in una chiesa, o della ragazzina pop in gran voga – pubblico entusiasta – con le sue canzoncine sugli amori perduti e forse ritrovati? Non facciamo altri nomi, ma d’altronde questo è Big Ears: una folle scorribanda musicale dove non tutto si riesce a vedere, ma quello che si riesce ad ascoltare vale molto di più rispetto a tante altre rassegne. Potrebbe essere questa una lezione da importare in Italia: la suggeriamo volentieri. Quantità e qualità certe volte possono andare a braccetto assieme, basta avere coraggio e passione. E lo ripetiamo ancora: cultura.