Quella di Wadada Leo Smith è una biografia musicale che andrebbe studiata per filo e per segno dalle nuove generazioni di musicisti di tutto il mondo, perché non è il più o meno trito racconto degli esordi, degli ingressi nei circuiti maggiori e dell’affermazione di una identità artistica autonoma. Si tratta, piuttosto, di un musicista che ha saputo creare attorno a sé un sistema organico, tentando di tenere insieme la parte spirituale oltre il tempo e la parte di impegno civile dentro la storia in un continuum logico, in cui la musica diventa – paradossalmente – l’epifenomeno e insieme il centro di quel sistema. La migliore conversazione circolante sul Wadada è quella fatta con Frank J. Oteri, vincitore di un premio ASCAP (American Society of Composers, Authors and Publishers) e autore di un documentario, Decoding Ankhrasmation, realizzato nel 2011 per i settant’anni del trombettista di Leland, che dunque oggi – contro ogni apparenza – è prossimo a festeggiare la non comune quota di ottantaquattro anni.

L’occasione d’oro per incontrarlo sul nostro giornale è data dall’uscita di «Defiant Life» (ECM), registrato in duo con Vijay Iyer in un paio di giorno nel luglio 2024 agli studi RSI dell’Auditorium di Lugano, sotto la regia di Manfred Eicher. «C’è qualcosa in ECM» ha detto Wadada, «che mi attira, perché è rivolta a considerare tutta la tradizione mistica che proviene dalle sabbie desertiche e dai primi mistici del Cristianesimo. Quasi tutto viene da lì, come anche la cultura rastafariana è connessa alla visione cristiana». Del resto, che i due siano punte di diamante dell’etichetta tedesca è fatto noto, come anche la virtuosa connessione che riescono ad instaurare ogni volta si incrocino le rispettive strade artistiche. Lo testimonia una perla discografica di qualche anno fa, «A Cosmic Rhythm with Each Stroke» (2016), come anche le molte live sessions registrate insieme (da segnalare, almeno, «Tablight» del 2008, strepitosa performance nella Città degli Angeli con il Golden Quartet).

Wadada è un uomo sereno e molto attento a comunicare in modo rotondo il proprio pensiero; non utilizza perifrasi né giri di parole per raccontarsi con la lingua della verità, mantenendo un rigore temperato da un misticismo onnipresente e testimoniato dalla stola (kente graduation, ndr) alle sue spalle, i cui colori d’oro su sfondo nero raccontano le radici africane e la loro storia ancestrale fatta di duro lavoro, solidarietà e lotta; la kente che può essere esposta ed indossata da qualunque persona si riconosca in quei valori culturali, indifferenti a sesso, razza, religione, lingua.

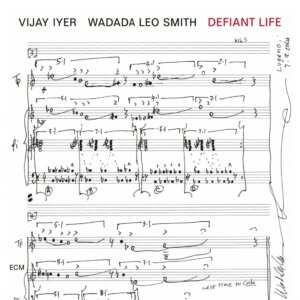

Molti dei lettori di MJ sanno bene cosa sia l’Ankhrasmation, un sistema di notazione musicale inventato da Wadada Leo Smith alternativo e opposto alla tradizionale scrittura musicale. Oltre alle molte versioni disponibili sul web, questa partitura originale è la copertina stessa di Defiant Life; chi lavora con lui, sa che deve conoscere ed interpretare quelle indicazioni, il che non è del tutto scontato. Per dirla con le parole che disse ad Oteri lui stesso: «L’Ankhrasmation (ankh, dall’egiziano, è «croce»; ras, in etiope, è «testa», nel senso di leader; mas è un riferimento alla madre in senso biologico o creativo-spirituale, ndr) è un sistema linguistico. Ci sono molte prescrizioni, seguendo le quali si può arrivare insieme a riuscire a creare musica. Ci sono colori che devono essere suonati e unità di velocità che vanno rispettate. Sono otto, divise in due gruppi: a sinistra quelle lente, a destra quelle veloci. Poi ci sono le unità di ritmo, solitamente sei: ogni porzione è rappresentata in modo equivalente con segni lunghi o corti e possono essere surrogate secondo la circostanza. Ora, il risultato è che si crea un effetto musicale completamente nuovo ogni volta, l’unico requisito è che l’artista che partecipa a questo linguaggio musicale mantenga un livello molto, molto alto di sincerità». Con buona pace delle tradizionali indicazioni di ritmo, tonalità, battute e legature d’espressione, le parti scritte di Wadada si avvicinano, anche a livello visuale, a piccole opere d’arte contemporanea. Vijay Iyer non ha alcuna difficoltà a leggerle, gli dà una rapida occhiata e si mettono a suonare. Misteri della musica improvvisativa originale creata da chi ha questa limpida visione: «la maggior parte delle cose che fanno gli artisti, presto o tardi troverà una sua direzione, non può deragliare né sviare», spiega Wadada. «L’arte esiste in questo mondo per una ragione specifica: vuole sfidarci a pensare più in profondità a noi stessi e a come siamo connessi con l’ambiente che ci circonda. Prendi Ted Daniel, Don Cherry o Miles Davis: suonano in un pezzo venti volte un do, un re o un fa diesis, ma ognuno ha un attacco differente. L’altezza è identica, ma non c’è una nota uguale all’altra. È il privilegio del solista: mentre l’orchestra non può avere troppi individualismi, il solista propone il suo suono specifico, perché il tratto distintivo della musica grandi è quello, il suono».

Maestro, nelle note di copertina di questo nuovo lavoro Vijay Iyer ha parlato, riferendosi a un suo insegnamento, di estetica della necessità. Di cosa si tratta più esattamente?

È il segno distintivo impresso nelle menti creative e la capacità di consentire all’ispirazione di dirigere qualunque cosa tu faccia. Questa estetica non ha al suo interno alcun lucchetto che blinda il passaggio a uno step successivo; semplicemente arriva e, nell’esatto momento in cui suoni, fugge e si sposta più in là. È anche lo strumento per connettere, a vali livelli, i cuori degli individui, perché è fatta di luce e la luce, per sua natura, dà a ciascuno la quantità di scintillio e bellezza sufficiente per poter essere individuata e raccolta. Quindi, la comprensione dell’estetica della necessità non può essere raggiunta in altro modo che approcciarsi ad essa in modo autentico, aperto.

Dopo «A Cosmic Rhythm with Each Stroke», «Defiant Life» è il secondo album che registra con Vijay Iyer (oltre a suonarvi spesso insieme nel Golden Quartet). Cosa le piace dell’interazione con il suo pianismo?

Dunque, in primo luogo Vijay ha delle mani larghe abbastanza da suonare il piano: questo è fondamentale, è proprio un requisito fisico. Per spiegarmi in modo più chiaro: sa come utilizzare le sue mani traducendo perfettamente ciò che gli viene dal cuore; è per questo che le mani sono fondamentali, è come dotare il cuore di ali capaci. Oltre a ciò, è dotato della sensibilità utile per comprendere cos’è il suono e cosa lo distingue dal semplice «tono». Il tono è un’idea che riguarda l’armonia, il suono è un’idea rispetto ad una nozione ben più ampia, perché coinvolge gli ascoltatori in un universo di risonanze che si porta dietro. Quindi per capire come il suono debba essere gestito, si ha bisogno di un diverso livello di espressione intuitiva, e Vijay ha esattamente questa capacità di intuizione. Quando suoniamo insieme, nessuno è gregario dell’altro; siamo entrambi fondamentali nei rispettivi campi che sappiamo come coltivare.

La copertina di«Defiant Life» è molto bella e un po’ irrituale per l’estetica ECM. C’è una sua pagina di notazione musicale, rispetto alla quale molto è stato scritto e detto. Ma mi domando se sente ancora il fascino della pagina bianca, di uno spazio vergine in cui può accadere ancora tutto.

Assolutamente sì! Perché una pagina bianca contiene tutto. Vedi, è come quando tiri giù un albero e sapere che dentro ci può essere un pianoforte, ma anche ogni altro possibile oggetto immaginabile che la mente può creare. Ma per poter espandere quella capacità devi saperti annullare e dare spazio all’energia immaginativa nella forma che vorrà assumere e quella stessa forma è di per sé esplosiva, perché può portare a creare qualcosa di completamente nuovo o può replicare qualcosa che già esiste. Per questo, la costruzione di nuove possibilità deve saper prendere una direzione mentale, fisica e spirituale insieme. Per usare un’altra metafora, è come quando metti il piede dentro lo stesso punto di fiume e ogni volta la corrente andrà ad una velocità differente dalla precedente.

Il titolo dell’ album è più o meno traducibile in «vita ribelle», «controcorrente». Che significato ha per lei?

Quel senso di ribellione è la qualità della vita, perché il Creatore ci ha generato come molte famiglie destinate a vivere insieme in comunità, una molteplicità di etnie che convive in una nazione e una molteplicità di nazioni che vivono convivono nel mondo. Per tentare un bilanciamento e far funzionare questi fattori, si ha il dovere di vivere in una condizione «ribelle», di consapevolezza. Con questo intendo dire che dobbiamo essere disposti a fare qualunque cosa a beneficio degli altri, comprese le nostre famiglie. Se pensiamo all’umanità, dobbiamo vederla come una unità e non come differenti razze, religioni, culture e identità nazionali, perché tutte queste nozioni sono del tutto artificiali. Sono state create dopo che il genere umano è arrivato su questo pianeta e non hanno nulla a che fare con la struttura immanente di questa realtà. Servono solo a bloccare la libertà, la giustizia, il diritto al movimento e all’interazione tra uomini liberi su questo pianeta. Ho letto un testo di Frederick Douglass [1817-1895, scrittore, attivista e pensatore americano, nato in schiavitù nel Maryland, fuggito nel 1838 e diventato un leader del movimento abolizionista. La citazione di Wadada è presa dal suo intervento «The Meaning of July Fourth for the Negro», per le celebrazioni del 1852 a Rochester, New York, ndr]; lui dice che l’uomo ha il dovere di ottenere la libertà ogni giorno, non è qualcosa per la quale festeggiare se ottenuta transitoriamente, perché la libertà è un dato fuori dal tempo e immutabile; così la vita «ribelle» è l’atteggiamento cosciente per ottenere quella vittoria ogni giorno.

Certo non viviamo in un momento storico semplice, c’è una sorta di strozzatura e contraddizione tra una cultura di apparato e una cultura di bellezza. Come gestisce interiormente questa condizione?

Come la bilancio? Facile: la Terra è mia, la possiedo. Ti dirò di più: io non cerco confini o diritti territoriali, non rispetto né gli uni né gli altri e se mi trovo in una posizione in cui doverlo sostenere, protesterò per affermare il principio che la Terra è mia. Allo stesso modo, affermerò che l’universo come è stato creato è mio. La cosa complessa è capire che il bilanciamento sta nel fatto che la bellezza e l’orrore possono cambiarsi di ruolo e qualcosa che è male, alle volte, può diventare il bene. Dipende da come si dispone il cuore. A questo proposito voglio raccontarti una storia su Ali, il Profeta.

Ali era in battaglia con le tribù Quraysh alla Mecca. Durante un combattimento un nemico lo colpì al viso, nonostante lo suo svantaggio lo mettesse a rischio della vita. Subito dopo, l’uomo quaraysh tornò da Ali e gli chiese perché non avesse approfittato del vantaggio e non lo avesse ucciso. Lui gli rispose che se lo avesse ucciso sarebbe stato per reazione all’offesa ricevuta, ma che il combattimento stava avvenendo sui principi di ciò che è giusto e ciò che è sbagliato, non sulla vendetta. Questo apologo è per me il «cuore del cuore» di ciò di cui stiamo parlando. Se consenti a ciò che sei di non muoversi per vendetta, troverai il mondo di agire cercando sempre il bene del genere umano. Puoi subire un dolore terribile ancora essere in grado di reagire senza odio o vendetta e puoi beneficiare di un bene ed essere capace di tollerare che qualcun altro subisca un torto.

È una visione etica e metafisica molto complessa, rimanda al circuito della predeterminazione e della scelta. Per esempio, lei è nato il 18 dicembre 1941 (poche ore prima di Maurice White degli Earth Wind and Fire) e nello stesso momento D. Roosvelt firmava il War Powers Act, la legge che di fatto fece entrare l’America in guerra subito dopo Pearl Harbour. Nello stesso giorno c’è chi avrebbe portato arte e bellezza e chi autorizzava il conflitto armato. Curioso, no?

È proprio così, lo so. Nella mia percezione c’è un progetto di costruzione del cosmo, di creazione del tempo prima del tempo, prima degli esseri umani, prima delle leggi, prima delle piante stesse. Tutto ciò che avviene è conseguenza di questo progetto, perché, vedi, quando ad esempio l’artista fa il suo lavoro e crea qualcosa di bello, non è tutto frutto della spontaneità, è stato preordinato in modo che accadesse, affinché qualcosa su questa terra fosse visibile e conosciuta. Il compito di chi fa arte è consentire al cuore di aprirsi a questa guida invisibile.

Che ruolo svolge la musica in questa sua visione del mondo e dell’idea creazionista?

In principio, stavo per diventare un artista che dipingeva cose e questo è uno dei perché utilizzo per i miei brani quel sistema di prossimità al colore. Adesso che si approssima la fine, voglio solo essere un uomo messo in condizione di pensare, di potersi sedere da solo e riflettere su quelle cose che hanno un impatto emotivo dentro di me. Poi, credo avessi qualcosa come dodici anni, e ancora oggi ci torno spesso, leggo le Meditazioni di Marco Aurelio, che contengono indicazioni importanti su come relazionarti alla tua famiglia, ai tuoi amici, alle persone in difficoltà, ai venditori e ai commercianti, come reagire al fatto che c’è qualcosa di più importante del potere su questo pianeta. Su tutti questi temi mi interrogo molto. Poi nella mia vita è arrivato il Dottor Martin Luther King e ho letto tutti i suoi scritti e i suoi libri. Quando mi sento giù, quando sento di perdere l’equilibrio e di sentirmi sopraffatto da tutto ciò che accade, torno a leggere le sue parole che sono un messaggio di amore. Lui ne ha parlato in termini di «agape», il tipo di amore che proviene nel cuore degli uomini direttamente dal creatore ed è un amore che non tollera discussioni, è assoluto ed è pieno di energia e di fuoco, ma è anche un vettore potente e concreto di uguaglianza ed è il modo in cui possiamo conquistare il mondo. Possiamo raccontarlo in una canzone popolare o in un prodotto artistico di qualità, ma non possiamo trattenere quell’amore: è un viaggio, il cuore è la sua casa e ogni viaggio ha i suoi benefici.

In «Defiant Life» lei ha scritto anche un pezzo dedicato a Patrice Lumumba, così come Vijay Iyer ne ha dedicato uno al giovane poeta palestinese ucciso nel 2023 a Gaza, Refaat Alareer. Chi era Lumumba? La sua storia è trattata con giudizi non sempre univoci.

Patrice Lumumba e Rafaat Alareer stavano entrambi cercando la stessa cosa: libertà e giustizia. E il modo per liberare il loro popolo; sono entrambi morti con la fiducia e la speranza che ha illuminato la forza delle loro idee, tanto che non gli sarebbe bastata una vita, ma con il loro sacrificio hanno magnificato e reso potenti, unici i loro messaggi agli osservatori di tutto il mondo. Il tema è questo: Floating River Requiem, che è dedicato a Lumumba, gira intorno all’idea di un fiume che scorre e la cui energia è la pietà e sotto il fiume sotto il quale scorrono tutte le correnti contrarie resta questo misterioso guerriero, che non è definito dal sesso o dalla razza. Ma questo misterioso guerriero sta combattendo le correnti avverse in cerca di un’apertura possibile per liberare le energie positive sul pianeta. È un modo profetico di pensare e di vivere, lo so, ma sto cercando di dire che quando Patrice Lumumba ha deciso che andava resa pubblica tutta la ricchezza nazionale a beneficio del suo popolo, di fatto era già morto. Ma era l’unica cosa giusta da fare per il continente africano, chiedere di accedere a tutte le risorse naturali per redistribuire equamente il benessere. Questo è il messaggio di questo guerriero misterioso, di questo parla il brano: il suo messaggio, un giorno, tornerà potente e farà in modo che quei paesi siano davvero auto sufficienti. Qualcosa si sta muovendo, per esempio attraverso la formazione di nuovi medici africani, che stanno svolgendo ricerche importanti sugli agenti patogeni. Brevetteranno i loro farmaci, le loro ricerche, incasseranno le loro tasse, perché durante la pandemia la popolazione africana, ma non solo essa, è morta perché non ha ricevuto i vaccini per il solo fatto di non essere europea, americana o asiatica. E questo mi dice che quel messaggio profetico è filtrato ed è un ottimo inizio, perché quando inizi a prenderti cura delle risorse mediche e di ricerca per le comunità e le società cui appartieni hai davvero uno strumento forte di sopravvivenza. È un modo per «sgrimaldellare» le dinamiche politiche e sociali ancorate a retaggi culturali legati all’etnia.

E così anche per Refaat Alareer…

Certo! C’è un bel documentario realizzato su di lui. Ha rappresentato la dimensione spirituale della libertà che si sprigiona nell’aria, anche in assenza di connessioni evidenti. Sono idee che fanno in modo che il vento abbia un proprio senso di identità, un suo verso compiuto. A livello spirituale, Refaat ha influenzato in modo potente la sua società e resterà su tutta la terra palestinese e allora un giorno la Palestina verrà liberata e finalmente unificata.

C’è un valore che rischia di perdersi in questi anni ed è quello della gratitudine verso chi ci ha dato le possibilità di essere chi siamo. Lei ha mentori da ringraziare per la sua formazione?

Hai ragione: in primo luogo mi viene in mente la mia famiglia, che ha avuto una impronta strettamente matriarcale. Mia nonna era il capofamiglia e poi, quando è morta, c’è stata mia madre. Ma allo stesso tempo, mio nonno e la sua famiglia, quindi anche mio padre, erano persone molto solide e mi hanno dato un ottimo abbrivio. Ho imparato, per prima cosa, a essere un contadino. Questo è stato il mio primo insegnamento. Mio nonno decise che non voleva più lavorare per altri, bensì creare una propria azienda negli anni Quaranta e Cinquanta. E allora prese in affitto un pezzo di terra, che chiamavano «truck patch», buona per i trattori. Lì ha iniziato a seminare e raccogliere tutto il cibo di cui la sua famiglia, in senso esteso, avrebbe avuto bisogno e quello che avanzava lo metteva in vendita allestendo il retro del suo camion. Ho imparato a coltivare da lui, perché era l’unico che conosceva i segreti della terra. Poi quando sono diventato adolescente, avrò avuto dodici anni, mi ha dato un pezzetto da coltivare tutto mio, vicino al suo. E quindi ho iniziato prendermene cura. Il fratello di mio nonno, poi, era un floricoltore e mi ha insegnato ogni segreto, alla fine avevo il più bel giardino fiorito del vicinato. Queste sono le cose con le quali mi sono formato, ho passato un sacco di tempo tutto da solo, semplicemente lavorando la terra e riflettendo.

Tutto questo, immagino, a Leland in Mississippi dove è nato. Ora, quella può a diritto dirsi la culla del blues… Sbaglio se dico che in tutta la sua musica è chiarissima la forza del blues, non nel senso tradizionale delle dodici battute, ma come inclinazione spirituale?

No, assolutamente, anzi! Quelle che senti sono le idee emotive, filosofiche e mistiche che presiedono al blues. Naturalmente rielaborato e attualizzato, perché sono nato in un momento diverso, ma quella è la mia tradizione. Quindi non mi dispiace affatto se qualcuno riesce a percepire con sensibilità che nella mia musica c’è il blues. Io lo chiamo parametro emotivo. Penso sempre che in ogni lavoro musicale che faccio, prima di finirlo, devo verificare se è incluso quel tipo di range emotivo e se ha avuto modo di esprimersi (a prescindere che sia per un quartetto d’archi o per un duetto o un altro tipo ancora di ensemble). Il parametro emotivo restituisce solidità a ciò che hai progettato, costruito come lavoro artistico. Se non arriva a toccare il cuore delle persone, vuol dire che non c’è autenticità. In qualche modo deve avere la forza di colpirti, di arrivare dentro di te, altrimenti non è un buon lavoro.

Spesso i musicisti sul palco temono di sbagliare, di fare errori. Nella musica improvvisata questo può assumere sensi diversi…

Ah, per me un errore è quando perdi te stesso (e ciò che sei) dentro un brano. L’errore è perdere il focus. Tutto il resto è del tutto arbitrario, che sia un suono, un fattore ritmico, un silenzio o uno spazio. Tutto ciò che viene suonato è stato preordinato, è qualcosa che arriva dall’ispirazione e per questo non può essere un errore. E allora il consiglio che do sempre a chi avverte tale difficoltà è di rifocalizzarsi immediatamente, tornare a trovare il proprio baricentro emotivo e non pensare più a ciò che considera essere stato un errore.

Il che è un grande insegnamento. Del resto, lei ha un passato solido come educatore: venti anni al California Institute of the Arts e attualmente è visiting lecturer a Harvard. Che obiettivo si pone come insegnante?

Il mio obiettivo è di liberare i futuri giovani artisti dall’essere paralizzati e dipendenti dalla tradizione. La tradizione è stata fatta da gente che ha visto crollare il terreno sotto i propri piedi e che alle spalle aveva ben poco. Non si sono mai arresi, fermati o rivolti a ciò che c’era prima di loro. Hanno continuato a muoversi. Buoni esempi sono Ornette Coleman o John Coltrane o Miles Davis o Anthony Braxton o Carla Bley. Quindi l’idea di insegnamento è volta all’idea di liberarsi da tutto questo, anche perché oggi la maggior parte dei docenti viene dalle impostazioni metodologiche dell’Ottocento o del Novecento, che è un modo per paralizzare le persone e bloccare le loro potenzialità creative. Alla fine, ottieni musicisti funzionali, che suonano pure bene, che possono diventare ricchi e famosi, in qualche caso; però la loro musica non aggiunge e non arricchisce in alcun modo nessuno. L’insegnamento deve concentrarsi sulla scoperta, su come diventare autentici, prendere decisioni importanti basate su ciò che gli studenti sentono davvero dentro di loro e non a quello che pensa il professore di turno. Anche perché, nella mia idea, chi insegna è a sua volta uno studente, e questo anche per la mia adesione religiosa all’Islam in cui tale principio è molto vivo. Noi diciamo che nessuno può insegnare senza imparare e nessuno può imparare senza insegnare. Questo è il mio obiettivo quando entro a scuola, abbattere ogni routine; ci sono un sacco di ragazzi che vengono da me e mi dicono che non ho insegnato loro come suonare questo o quel pezzo. Ma io, ancora oggi, mi sento nudo quando suono davanti alle altre persone e gli rispondo che non posso dirgli cosa suonare perché sono diversi da me. Non si tratta di accordi o scale, devi trovare insegnanti che ti facciano vedere quale può essere la tua direzione.

Se si sfoglia un qualunque libro o risorsa web su di lei, si finisce sempre per incontrare il termine «avanguardia musicale», qualunque cosa significhi…

Ti dico la verità: non ho la più pallida idea di cosa sia il jazz o di cosa siano le avanguardie. Non ho idea di cosa sia la musica nuova e nemmeno so cosa si intenda per improvvisazione free. Ho invece chiarissima l’idea di quello che la musica è. Non mi sono mai posto il problema di essere un musicista di avanguardia o della tradizione, non mi considero strettamente un contemporaneo. Non voglio portarmi dietro una valigia pesante piena di mattoni che non ho costruito da solo, e non accetto in dono valigie con i mattoni costruiti da altri. Il che è come dire che non sono un trombettista o un compositore d’avanguardia, sono solo un artista che cerca di vedere dove c’è la luce e di comunicarla suonando.

Prima ha fatto il nome di Miles Davis e, faccio mea culpa, ho ascoltato tardivamente e solo per preparare questo incontro con lei un album del 1998, «Yo’ Miles», con Henry Kaiser. È stupefacente, mi creda. Perché il ruolo di Davis nella storia è così importante, a suo parere?

Miles Davis è fondamentale perché è stato in grado di articolare e mettere in pratica tutto ciò che Joe Smith e tutti i primi trombettisti lirici hanno lasciato; ma soprattutto ha dato solidità ad un linguaggio e lo ha portato avanti. Ha creato l’idea di silenzio, ma ha anche creato quel modo unico di attaccare le note così intenso, drammatico, emotivo, di modo che, mentre sta suonando, non sai cosa aspettarti finché non te lo mostra e ti porta in un viaggio che continua a scorrere dentro di te. Mentre lo ascolti, proprio mentre sei pronto ad avere quel tipo di rivelazione, ti anticipa e te la fa vedere nel modo più intenso: penso all’apertura di «Bitches Brew», nessuno se la sarebbe potuta immaginare. Nessuno avrebbe mai potuto considerarla un’introduzione a qualcosa, tranne Miles Davis; lo stesso accade in Calypso Frelimo: chi altri avrebbe potuto concepire un pezzo del genere? Nessuno. Quella è una delle più grandi performances e composizioni di tutti i tempi.

E quindi le mie labbra si sono sentite pronte a offrire un omaggio a Miles Davis, per il fatto che aveva capito ciò che avevamo voglia di capire, ovvero essere noi stessi in modo incondizionato e costruirci solo partendo dalla nostra volontà.

A proposito di costruzioni spontanee, lei ha registrato molto con ECM, la cui idea programmatica è quella di dare poco spazio alla registrazione, per tirare fuori al massimo l’attimo, il momento creativo. Questo può essere anche un limite? Ha mai pensato: con più tempo avrei potuto fare meglio?

Provare e riprovare è sopravvalutato. I grandi artisti non provano granché: anche qui pensa a Miles Davis o John Coltrane. Non hai bisogno di fare prove: alcuni passano un’intera settimana su un progetto, poi salgono sul palco e, prima di suonare, provano ancora. Questo uccide la musica, la distrugge completamente, perché la mente ha una qualità recettiva indefettibile, si ricorda tutto quello che hai fatto. Quindi, quando suoni qualcosa troppe volte per esercitarti e non per fare musica, quell’esercizio diventa parte della realtà e spinge via la libera creatività. Il momento è quello che devi sempre cercare e che ti restituisce la qualità, come fanno sempre i grandi pittori o gli scrittori o gli oratori.

Torniamo per un attimo al Dottor Martin Luther King, al discorso per la marcia di Washington D.C. e al suo ultimo intervento a Memphis. Nessuno dei due era stato scritto, entrambi erano stati completamente improvvisati: solo in seguito sono stati trascritti. Pensa che, proprio insegnando ai ragazzi, ho utilizzato spesso questi due discorsi per capire il metodo cui riferirsi quando si tratta di comprendere la creatività.

È, in fondo, qualcosa di molto simile a ciò che mi disse Vijay Iyer in un’intervista. Come vi siete spiegati la musica per «Defiant Life»?

Fondamentalmente gli ho dato il mio materiale. Lui l’ha guardato un po’, mi ha fatto giusto un paio di domande, l’ha guardato di nuovo e mi ha detto: «Bene, andiamo in studio». La versione che ascolti nel disco è ciò che è venuto fuori, dall’inizio alla fine, quando ci siamo messi a suonare ed è il momento di maggiore verità umana e artistica che possiamo offrirti con la nostra arte.

Abbiamo parlato di società e arte. La democrazia e la musica hanno molto in comune: la capacità di ascolto, di rispetto delle altrui posizioni, di condivisione di un progetto nelle differenze di linguaggi. Però le democrazie in tutto il mondo sono in crisi, la musica improvvisativa rischia qualcosa del genere?

Non saprei… Penso che l’unico rischio che corre la musica venga dal di fuori, da ogni forma di rigidità imposta dall’esterno. Non parlo semplicemente delle idee musicali, ma anche sociali. Dopo di che, ti dico che sono fermamente convinto che la «democrazia» esiste solo sulla carta, è un’idea che non è mai e poi mai esistita nella storia umana. Perché se guardo al passato, vedo solo un mucchio di persone che sono state, in un modo o nell’altro, comandate da un gruppo di leaders che hanno causato migliaia di guerre e hanno distrutto milioni e milioni di vite. C’è uno spicchio nella storia che porta a glorificare, qualche volta, questa gente. Quindi, dov’è esattamente la democrazia? Papa Leone XIII ha stilato i primi principi democratici sul lavoro e la giustizia nei posti di lavoro, su come suddividere la ricchezza tra proprietari e lavoratori. Ma da allora è passato un sacco di tempo e non abbiamo visto neanche l’ombra di quei principi avverarsi. La democrazia è un principio, è fatto di idee molto carine che possono essere certamente essere condivise e comprese. Ma basta che guardi all’America: trovi una società capitalista che fa le sfilate auto-celebrative come grande democrazia. E lo stesso, più o meno, accade in Europa, in Asia e qualche volta in Africa. La verità è che è un’idea perversa per cui usando la parola democrazia puoi dare una copertura all’orrore. Oggi negli Stati Uniti viviamo dei giorni orrendi ed è tardi per porre rimedio. È già successo, non si può tornare indietro e allora il punto è che l’unica via per difendersi è dire «no» a tutto. Devi dire di no al cibo che ci viene dato, al traffico aereo, alle banche. Bisogna tornare ad essere autosufficienti, perché una collettività non può essere fatta di una manciata di elettori che di fatto sono meno della metà di una società… Dire di «no» è difficile, ma non è un sogno, è una profezia. Non può non arrivare un momento in cui diremo basta, se vorremo restare su questo pianeta, altrimenti è inevitabile che faremo la fine dei dinosauri.

E la musica è un modo per dire di no?

È l’unico modo per dire di no, come tutti i linguaggi pre-verbali. Contiene una forza immensa, che non può essere fermata. Pensa a Bob Marley e alla sua musica. È potente, lo resta ancora oggi, eppure lui è morto più di quarant’anni fa. La sua musica rivoluzionaria e spirituale influenza ancora oggi il nostro modo di agire.