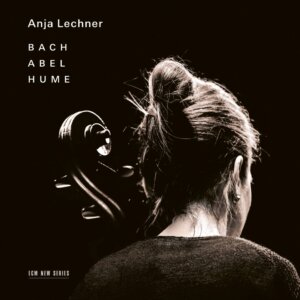

In fondo, si potrebbe chiudere prima ancora di iniziare: che musica di straordinaria bellezza ha registrato Anja Lechner nel suo primo album per violoncello solo («Bach, Abel, Hume», ECM, 2024)! Si potrebbe, insomma, rimandare all’ascolto puro e semplice, cavandosi così dall’impaccio di raccontare e farsi raccontare l’origine di un progetto delicato e complesso, che implica una serie di sterrati e sentieri laterali scelti per costruire un’identità artistica difficili da contenere in poche righe.

Se non bastasse il numero di trentadue album registrati per l’etichetta di Manfred Eicher, tra progetti solistici e in ensemble, si potrebbe ricorrere a quella massima di Georges Ivanovič Gurdjieff per cui: «il più grande errore è credere che l’uomo abbia un’unità permanente. Un uomo non è mai uno, continuamente cambia. Raramente rimane identico, sia solo per mezz’ora», accompagnandola dalla sua ampia teoria sul percorso necessario dalla veglia alla coscienza e ammiccando suo malgrado – in entrambi i casi – ai cocci di Eraclito giunti in frammenti. E citare il nome del mistico armeno non è casuale, considerato che Lechner è una delle artiste e intellettuali rimaste folgorate dalla sua liminare e spesso contestata opera, nel bilico tra sufismo, cristianesimo ereticheggiante, danza e teoria musicale. Tra i trentadue album della Leichner ce n’è anche uno del 2004, per dire, con le musiche di Gurdjieff riarrangiate in compagnia del pianista greco Vassilis Tsabropoulos («Chants, Hymns and Dance»s, ECM, 2004).

In una carriera tanto lunga e brillante, l’errore da evitare subito sarà dunque credere la violoncellista di Kassel, nell’Assia settentrionale, come un’unità permanente. Bach, Šostakovič, Schubert, Michele Rabbia, François Couturier, Maria Pia De Vito e il suo Pergolesi, Dino Saluzzi, Webern sono solo alcuni dei nomi frequentati dal tetracordo di Anja, che ondeggia senza soluzione di continuità tra le origini del sistema temperato fino al suo scardinamento dodecafonico. Convivono in lei lo studio rigoroso, filologico dei manoscritti fino alle incursioni nella musica improvvisativa che, come ci ha abituato l’etichetta di Monaco, tollera come sola aggettivazione quella di «contemporanea».

Nell’accogliere l’invito a parlare con MJ dell’album appena uscito infatti, Lechner esordisce con un «lieta di essere qui, anche se direi di essere sorpresa: per fortuna non esistono più confini definiti tra la musica», che ben s’accoppia con quanto ebbe a dichiarare, parlando di «Lontano» in compagnia di François Couturier (ECM, 2020): «La magia è trovarsi sulla stessa lunghezza d’onda: questo è ciò che rende questo tipo di improvvisazione collettiva possibile e che non sarebbe possibile tra estranei. La forma improvvisativa è molto importante, perché ci si dimentica troppo spesso che ci sono molti modi di creare comunicazione libera nella musica e quella che usa il jazz è solo una tra le tante». Il che libera dal peso di dover in qualche modo giustificare perché musica del Seicento (Bach, Hume) e metà Settecento (Abel) si trovi a proprio agio tra le pagine del nostro giornale, attento agli sviluppi dei linguaggi da diverse latitudini. Non solo e non tanto perché, come è stato scritto e riscritto, l’improvvisazione è un’espressione tipica della musica da quando esiste, ma perché è solo nel continuum di lettura tra il passato e il presente che si riescono a cogliere quei passi che consentono, specie negli ultimi decenni, un diuturno andirivieni delle nuove leve di musicisti tra forma scritta e forma libera. Senza questi passi, per dire, non si sarebbe arrivati a leggere quanto Tobias Hume indicò scrivendo Harke, Harke! (oggi reinterpretato nell’album di Anja): «drum this with the backe of your bow!», inventandosi di fatto le possibilità percussive dell’arco sui legni della viola da gamba, comprensibilmente disprezzata da John Dowland che – in piena età Tudor – temeva la nuova moda strumentale a danno dell’espressività armonica del liuto.

Anja Lechner sceglie, per questa gita nel passato, di porre al centro dell’album due celebri suite per violoncello di Bach (la n. 1, BWV 1007 e la n. 2, BWV 1008) e di spostare in coda e in principio la musica del ben meno noto Tobias Hume, passando per due composizioni di Carl Friedrich Abel, violista da gamba che sempre scontò una certa sudditanza all’ombra del padre, buon amico del Kantor di Eisenach, nonostante il tempo gli abbia riconosciuto una capacità non comune di scrittura fantasiosa e non povera di soluzioni innovative. Non che ci sia, tra i tre, un necessitato legame, salvo la cronologia. Se il Capitano Hume (prima soldato e mercenario che musicista, personaggio talmente stravagante che nel 1919 gli si dedicò un dimenticato romanzo, Loot and Loyalty di Jerzy Pietrkiewicz) trasferì in musica la propria indole irruenta, talvolta cialtrona, seduttiva e inappagata dell’esistente, Carl Abel, al contrario, fece i salti mortali per essere accreditato nell’orchestra di corte e stringere amicizia con l’undicesimo figlio di Bach, Johann Christian, col quale scrisse alcuni leggendari concerti, ancora oggi rivistati (i Bach-Abel Concerts, appunto). Quasi come fosse un segno di gratitudine, Lechner sceglie proprio l’Arpeggio e l’Adagio in re minore di Abel per condurre dentro il fitto e totalizzante mondo delle suites bachiane.

In che modo hai maturato l’idea di un album per violoncello solo? È una sfida musicale e di mercato piuttosto impegnativa.

È qualcosa cui stavo lavorando da molti anni, poi mi sono lasciata in qualche modo trasportare dagli impegni insieme ai progetti musicali che porto avanti, senza darmi il tempo di fermarmi e dire consapevolmente: ora voglio fare un album in solo. Manfred continuava a insistere e a chiedermi quando mi sarebbe andato di ideare qualcosa del genere e ci ho iniziato a pensare più seriamente. Cosa avrei potuto fare? Combinare musica classica con l’improvvisazione? Suonare musica contemporanea? E invece mi sono decisa di tornare alle mie origini, dove tutto è iniziato, fin da quando ero una bambina. I miei genitori ascoltavano Bach a casa ogni giorno, mia nonna era una clavicembalista e anche lei, quindi, suonava tanta musica barocca. Però allo stesso tempo mi sarebbe piaciuto portare un po’ di «aria fresca» nella lettura di Bach e così ho pensato di metterla insieme a musica scritta per viola da gamba, che non è poi così conosciuta nel mondo classico.

Hai fatto tu le trascrizioni?

Sì, certamente, e non è stato semplicissimo, anche perché mancavano all’appello due corde tra uno strumento e l’altro, però ho cercato di bilanciare pensando alle altre possibilità che ha il violoncello rispetto alla viola da gamba. In quest’ultima, soprattutto quando suoni gli accordi, puoi imprimere una forza diversa e soprattutto si costruiscono le armonie in modo differente. Questo mi ha portato a restringere un po’ la ricerca dei pezzi che si potevano adattare, per non perdere il suono di partenza.

Certo non dev’essere stato semplice affrontare le due suite di Bach, nel senso che dal Novecento ad oggi sono state interpretate dai nomi maggiori e più un repertorio è conosciuto più è sfidante.

È vero, ma avevo una mia precisa idea su Bach e tra l’altro è qualcosa che ho raggiunto nel corso della mia vita. Uno dei miei insegnanti è stato Heinrich Schiff, fondamentale. Prima di lui avevo un approccio in qualche modo «romantico» alla musica bachiana, con un’espressione che non si adattava bene all’idea barocca dello strumento: suoni lunghi con l’arco, vibrato e così via. Mi sono informata e ho letto anche un mucchio di libri: forse il più importante è quello di Leopold Mozart che descrive perfettamente come un certo timbro sonoro vada affrontato, e avanza il paragone con il suono della campana, cioè l’esatto opposto del romanticismo. Ho provato ad affrontare il tocco con l’idea, appunto, di una campana, costringendomi giocoforza a cambiare tecnica. Questo mi ha portato dentro un mondo di regole diverse: le ho studiate, conosciute, ma non per questo le seguo tutte in fase di esecuzione.

Che strumento e arco hai utilizzato per registrare l’album?

Suono un violoncello barocco (un Francesco Ruggieri, Cremona, del 1680, ndr) con un arco barocco, che è la conseguenza coerente per rispettare l’articolazione dei suoni, è qualcosa che mi viene molto semplice e naturale. Dopo di che ho preferito non cambiargli le corde con le gold; avevo chiaro in mente il suono che volevo ottenere, e se devi cambiare corde ogni volta, per ogni concerto diventava complicato: per questo ho scelto di utilizzare le mie corde di sempre avendo in mente il suono del violoncello barocco.

È intrigante la scelta di aprire e chiudere l’album con la musica di Tobias Hume, un personaggio straordinariamente stravagante e poco conosciuto al pubblico. Ma in qualche modo anche un innovatore nella tecnica strumentale, non credi?

Assolutamente sì. Considera che poi lui era anche un soldato e mercenario di professione, per cui doveva avere un carattere piuttosto aspro, ed è curioso come il suo lavoro sia stato completamente diverso dalla musica. È un musicista che ha introdotto l’utilizzo dell’arco come possibile percussione, ma anche il pizzicato che fin lì non era stato considerato…

Cosa ti piace della sua musica?

Ci sono alcuni suoni brani, specialmente Hark, Hark!, (il mio preferito e il primo che ho ascoltato), che sono quasi fuori dal tempo, non potresti dire con esattezza a quale secolo appartengono, perché per alcuni versi sono straordinariamente moderni. Questo fatto di tirare fuori la musica dal tempo mi si addice molto, perché è la mia stessa idea. Di conseguenza, non bisogna suonarlo come Bach, che ha ovunque disseminato le sue regole interpretative, per cui ogni cosa che aggiungi è in qualche modo un tradimento. Hume ha un diverso retroterra culturale, oltre a essere di una stagione precedente a Bach, il che consente di sentirsi più liberi. Per esempio, trascrivendo A Question e An Answer che aprono l’album ho utilizzato due ottave differenti, perché entrambe con le stesse note di stessa altezza. È il vantaggio che ti dà il violoncello, cioè suonare su registri molto alti o molto bassi, quindi mi sono detta: perché, se c’è una domanda, la risposta deve partire esattamente sullo stesso range? E ho deciso di suonarla così.

Credi ci sia un legame tra le musiche dei compositori che hai scelto di presentare in questo album?

In realtà sono molto diversi l’uno dall’altro. L’unica connessione tra Abel e Bach è probabilmente l’amicizia tra il padre e Johann Sebastian. Nonostante sia nato successivamente, Thomas è rimasto all’interno della scrittura per viola da gamba, mentre Bach si era dimostrato già più avanzato e con una visione aperta. È stato il primo in assoluto a scrivere delle suite dedicate al violoncello, che al tempo era considerato poco più che un ingombro di legno. Il padre di Abel, invece, era un buon suonatore di entrambi gli archi. Però, vedi, quando si parla di legami tra musicisti, la connessione è sempre attraverso la musica: magari ascolto qualcosa che mi piace, provo a suonarla e mi fa stare bene. C’è stato un lungo periodo in cui non ero neanche interessata a sapere chi fosse il compositore, ero presa esclusivamente dalla partitura. Tutto il resto è storia con i suoi fili rossi e allora, certo, puoi raccontare di come Hume abbia scritto concerti meravigliosi con il figlio di Bach, ma il centro di gravità resta la musica.

Sei un’artista che ha affrontato repertori davvero molto diversi tra di loro. Come hai gestito in questo album il bilanciamento tra rispetto dei contrappunti, bassi, voci e così via con l’interpretazione e, dove consentito, con l’improvvisazione?

Devo dirti che in questo album c’è davvero molto poco di improvvisato, qualcosa forse in termini di ornamenti, fioriture, libertà nel cambio dei registri o, soprattutto, nella percezione del timing. Certo, il mio passato è ricco di concerti in cui ho suonato musica contemporanea, in cui l’improvvisazione era un elemento importante, quindi in sé sono abituata a farlo ed è una cosa che mi piace molto. Nello stesso barocco, come dici, o nelle musiche antiche hai la possibilità di aggiungere qualche elemento, portare a forme estemporanee, ma non con Bach. Come si fa? È semplicemente un genio, nella sua musica c’è già il massimo di cui si ha bisogno per star bene.

Confesso che uno degli effetti che mi causa l’ascolto di Johann Sebastian Bach è farmi passare la voglia di ascoltare altro, perché è un livello di inarrivabile compiutezza e bellezza.

È quel che sto dicendo, è vero. Diciamo pure, però, che se ascolti qualcosa di diverso prima o dopo Bach lo fai con una capacità di ascolto diversa, quando hai in cuffia la sua musica, invece, entri nel suo universo e ti cambia dal profondo. Questa è l’operazione che ho cercato di compiere in questo album, perché nelle tante registrazioni del passato fatte dai più straordinari violoncellisti della storia c’è una sorta di perpetrazione interpretativa. Ho voluto provare ad introdurre qualcosa di molto diverso e sono abbastanza convinta che il mio Bach suoni in modo piuttosto diverso da ciò che già esiste.

L’impressione che si trae, conoscendo un po’ i tuoi lavori passati, è che questo lavoro per violoncello solo sia come una sorta di pezzo mancante in un puzzle molto eterogeneo e che ciò ne aumenti il valore nella diversità della tua produzione.

Non ci avevo mai pensato in questi termini, ma ora che l’album è uscito ho anch’io la stessa percezione, pur non avendolo progettato a monte. In quel momento avevo l’unica voglia di fare un album in solo. Io vengo da una famiglia numerosa, con molti fratelli, e quindi mi piace stare insieme alle altre persone e, tutte le volte che si può, suonare assieme; ma è anche importante lavorare sulla capacità di sedersi completamente soli col proprio strumento e suonare. La vera sfida per me è stata questa.

Essere un artista di livello internazionale probabilmente stimola i compositori a scrivere materiale inedito per te, e immagino ti capiti spesso. Come consideri in generale la letteratura per violoncello dell’ultimo secolo? Si muove qualcosa?

Probabilmente qualcosa di nuovo c’è, qualcosa è cambiato, specialmente in Germania tra i Cinquanta e i Settanta, ma è musica con la quale non riesco ad entrare bene in sintonia, c’è sempre qualcosa di troppo «intellettuale», per così dire. La vera sorpresa per me è venuta dalla scoperta delle musiche dell’Europa Orientale e ancora oltre: l’Armenia, l’Ucraina, la Russia. Hanno un repertorio che mi piace moltissimo. Comunque, ancora oggi si scrive moltissimo per violoncello e i compositori sono ben contenti di farlo, perché consente di ottenere cose diverse con la musica e ha una grande elasticità.

L’Armenia, tra l’altro, è un Paese al quale sei molto legata, lì hai avuto anche modo di studiare e approfondire il pensiero di Gurdjieff tanto da registrare un album con Vassilis Tsabropoulos, dove c’è un po’ della sua musica («Chants, Hymns and Dances», ECM, 2004).

È qualcosa che è accaduto in modo piuttosto naturale, sono stata molte volte in Armenia, è vero. Non sapevo nulla di Gurdjieff, ma ne continuavo a sentire parlare e avevo ascoltato l’album di Keith Jarrett con i suoi Hymns («Sacred Hymns», ECM, 1980, ndr). Ho scoperto che aveva scritto alcune melodie che erano praticamente perfette per un duo con Vassilis, anche perché entrambi venivamo da una formazione classica, ma allo stesso tempo entrambi potevamo improvvisare e quindi credo che l’esperimento sia andato bene. Quello è stato il portale per comprendere chi fosse quell’uomo, quali le sue idee, ma per me la musica è sempre più importante.

Recentemente, parlando di «Lontano» – l’album che hai registrato un paio d’anni fa con François Couturier e che state presentando ancora in tour – hai detto che ti piace esplorare, formare, combattere e trovare insieme nuove forme alla musica (il che immagino sia avvenuta anche in solo, con te stessa).

Assolutamente sì! Suonare significa sempre combattere. Questo è il nostro pane quotidiano. Ne parlo spesso con François quando ci sediamo a tavolino e cerchiamo un nuovo repertorio, un nuovo programma. Entrambi abbiamo tante idee sui pezzi che ci piacerebbe suonare e capita spesso che qualcosa che entrambi amiamo semplicemente non funzioni. A quel punto bisogna trovare qualcosa di diverso, altre soluzioni o ancora più spesso inizia spontaneamente qualcosa, perché lui è un arrangiatore stupendo, anche solo nel cambiare la ritmica o le armonie: e all’improvviso senti che la procedura sta funzionando, che l’idea è quella giusta. Questa cosa capita solo se ti complichi la vita, se vai alla ricerca di nuovi problemi da risolvere.

Dalla registrazione a quello che fate dal vivo cambia molto il suono, dopo tanti concerti?

Sì e no, perché i pezzi hanno una struttura piuttosto chiara, quindi ci sono parti improvvisate e altre no; poi è chiaro che la musica è di per sé un cambiamento continuo e quindi ogni concerto, ogni situazione è diversa, ma non come quando sei all’interno di un vero e proprio progetto jazz, anche se poi – diciamo la verità – è pur vero che molti musicisti jazz cambiano meno di quanto non sembri nei loro concerti. Chi deve decidere alla fine è il pubblico, per me è difficile dire cosa davvero cambi. Ci sono degli elementi, sicuramente, come il fatto che nella parte di improvvisazione del disco non avevamo preventivamente discusso nulla e quindi cerchiamo di raggiungere quella stessa «innocenza», purezza quando saliamo sul palco. Non è sempre vero che più sai, più facile diventa; alcune volte accade l’esatto contrario.

Considerata la tua formazione classica, come sei arrivata all’improvvisazione? È stato qualcosa di naturale o ci hai dovuto studiare?

Vedi, quando ero ragazza in Germania… Oddio, è terribile a dirsi, ma avevamo due tipi di musica: quella «seria» e tutto il resto. Per fortuna questa separazione con il passare degli anni si va sempre più affievolendo, perché per me non si tratta di tracciare distinzioni ma di sentire se una certa musica mi piace o no. Se tu, per esempio, mi chiedessi se suono jazz, mi metteresti in difficoltà perché non saprei esattamente cosa rispondere. Certo, sto improvvisando, ma è difficile far capire alle persone che improvvisazione e jazz non sono due sinonimi, ma fenomeni musicali differenti. Detto questo, per me è stato complicato accostarmi a questo modo libero di suonare, perché sono molto timida di carattere e, quando ero una ragazzina di sedici anni, provavo a suonare una nota e subito pensavo che non fosse quella giusta. La maggiore fluidità è venuta frequentato grandi musicisti, allora sono stata più a mio agio; è quello che è avvenuto con François. Può suonare in ogni tonalità, non ha limiti, quando mette le mani sul pianoforte accade qualcosa di unico che non potrà ripetersi identico nel tempo, anche se lo trascrivi perfettamente. Io non riesco a fare come lui perché, bene o male, vengo sempre dalla formazione classica dove probabilmente si imparano troppe nozioni e questo è sbagliato, però non posso farci nulla, è qualcosa di me che non posso cancellare. Aggiungo che occorre comunque raggiungere livelli tecnici molto alti, perché improvvisare significa prendersi dei rischi, assumersi delle responsabilità e, a mio parere, se inizi tardi a farlo allora diventa più difficile. C’è quella capacità di apertura, di abbandono che ascolto spesso anche nei nuovi talentuosi musicisti. Il risultato resta quello: se pensi troppo, non funzionerà. Un discorso a parte riguarda la mia musica con Dino Saluzzi: non ho mai lavorato così sodo come con lui, perché ha un modo di suonare davvero unico. Non riesci a leggere quello che suona, è impossibile! Bisognerebbe avere troppe nozioni, sarebbe come ricominciare ad apprendere tutte le regole della musica barocca per poter essere liberi di suonarla. Lui mi ha mostrato con pazienza molte cose, ma era un continuo: «Non far questo, non far quello, questo funziona, insisti, questo no». A un certo punto mi sentivo persa, ma all’improvviso ho capito quello che voleva dirmi ed è stato allora che abbiamo potuto essere autenticamente liberi entrambi.

Per concludere la nostra chiacchierata tornando al tuo «Bach, Abel, Hume», una grande qualità è nel perfetto bilanciamento di risonanze tra la musica e l’ambiente. Lo hai registrato in una chiesa di Monaco, la Himmelfahrtskirche. Siete soddisfatti del risultato, tu e Manfred Eicher?

Davvero molto, gli avevo detto che avrei voluto registrare il disco in una chiesa e non in una sala da concerti e avevo ragione. Funziona benissimo, quel tipo di acustica. Giusto l’altro giorno ho fatto un concerto suonando il programma del disco in quello stesso luogo e tutto ha funzionato benissimo: hai la possibilità di attendere che il suono scompaia del tutto, lavorare in modo molto fine al timbro e ai riverberi, toccare le corde in modo estremamente leggero. Sembra nata per essere un perfetto set di registrazione per il tipo di musica che avevo in mente. Sì, del risultato finale sono contenta.