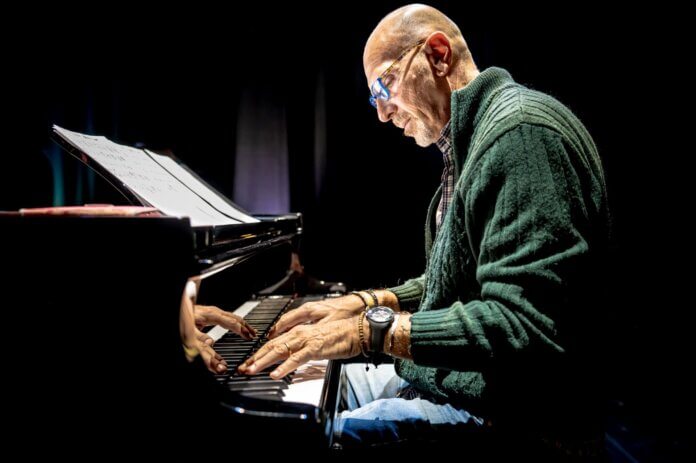

Dado Moroni è uno dei nostri pianisti jazz più rappresentativi. È dotato di un senso dello swing che lo avvicina ai grandi pianisti afro-americani, e di una conoscenza enciclopedica del pianoforte e della sua storia. Ha passato una parte importante della sua vita a New York a suonare e imparare dai grandi del jazz, e oggi, superati i sessant’anni, ha voglia di raccontarsi e raccontare che cosa è il jazz per lui.

Dado, tu hai cominciato a suonare il pianoforte a quattro anni. Sei una sorta di bambino prodigio.

Che io ricordi, più o meno sì. Può essere anche un po’ prima o anche un po’ dopo. C’è una mia fotografia in cui mi trovo nel girello con le mani sul pianoforte. Dai racconti dei miei genitori so di aver cominciato a smanettare sulla tastiera che avevo tre, forse quattro anni.

Provieni da una famiglia dove la musica era di casa e faceva da sottofondo alla vostra quotidianità.

Mia madre era casalinga e mio padre un dirigente d’azienda, ma sono cresciuto ascoltando mio nonno paterno che era un tenore con grande passione per il jazz sin da quando erano arrivati gli americani in Italia. Mia madre suonava la fisarmonica a livello amatoriale e mia sorella canta e suona la chitarra. La musica è sempre stata presente in casa. Era naturale passare dall’ascolto ai tasti del pianoforte. Mia madre mi osservava suonare e, conoscendo gli accordi, mi prendeva sulle ginocchia e mi diceva come fare. È stata la mia guida. Mio padre invece aveva uno studio pieno di dischi di jazz. Io sgattaiolavo dentro e mi mettevo a guardare le copertine con le foto in bianco nero: affascinanti! Mi piaceva tutto, anche la musica che veniva fuori dalla radio e dalla televisione. I miei ascoltavano un po’ di tutto. Io gravitavo più sul jazz. Mi piacevano quelle sonorità mentre mia sorella si era spostata sul rock perché era più grande di me e i suoi amici ascoltavano i Beatles, i Rolling Stones ed altri gruppi del momento. Stiamo parlando degli anni Settanta. E allora mi sono appassionato al jazz.

Quali erano i pianisti che andavano per la maggiore in casa tua?

All’inizio non tanto i pianisti quanto le orchestre. Noi avevamo dischi, non essendo degli ascoltatori specializzati, di Ella Fitzgerald, Louis Armstrong, Fats Waller e Earl Hines. In seguito mi appassionai a un brano che sentii in tv e che si chiamava Guitar Boogie. Cominciai a suonarlo al pianoforte, e così mia madre mi regalò un disco di boogie woogie pianistico. Misi insieme i pianisti di Harlem, Louis Armstrong e Earl Hines facendo una sorta di minestrone. Dopo fu la volta dell’orchestra di Count Basie. Mi affascinava il modo in cui la dirigeva usando tre note. Mi ricordava il sound del blues e del boogie. Poi vennero Duke Ellington, Woody Herman, insomma, i dischi che arrivavano in casa. Quando cominciai a suonare, mio zio mi portò in dono dagli Stati Uniti un album di Erroll Garner, «Concert by the Sea» e uno di Oscar Peterson, che fu un ponte perfetto per ascoltare il bop. Alcuni amici di mio padre mi avevano dato dei dischi di Charlie Parker e Bud Powell, ma venendo dal blues e dal boogie quella era per me una musica ostica. Erano troppo veloci e non riuscivo a star loro dietro, mentre il fraseggio di Peterson era il punto di incontro tra la tradizione e il bop. Comunque non mi sono mai fossilizzato sui pianisti. Amavo anche i chitarristi come Wes Montgomery, Herb Ellis, Django Reinhardt, o sassofonisti come Dexter Gordon e trombettisti come Dizzy Gillespie. Cercavo di ripetere le loro frasi. Succedeva che beccavo otto misure di Bud Powell o di Parker, le mischiavo e cercavo di capire come si potevano collegare, anche armonicamente. Poi è arrivato Bill Evans, che era una cosa completamente diversa. All’inizio non mi piaceva. Per me era troppo algido, con la sua estetica che mi sembrava vicina all’Europa e alla musica classica. Mi colpì più tardi, ascoltando in macchina di un amico una cassetta che conteneva la sua musica. Non lo riconobbi subito ma mi piacque tantissimo. Chiesi chi fosse e mi fu risposto: Bill Evans! Andai subito a riscoprirlo e mi resi conto che rappresentava un modo diverso di vedere le stesse cose. Poi lui armonicamente ha sviluppato delle soluzioni straordinarie che hanno ripreso un po’ tutti. Qualsiasi pianista gliene dà il merito. Anche Oscar Peterson. Qualche anno fa ero in tour con Eddie Gomez e Joe LaBarbera, e quando sono entrato in confidenza con loro gli ho chiesto che cosa ascoltavano in macchina quando andavano in giro per concerti con Bill Evans. Gomez mi disse che Bill Evans voleva solo ascoltare Oscar Peterson. Era il suo pianista preferito. Per cui i due non erano molto distanti tra loro, anche se Oscar aveva un retroterra legato alla tradizione afro-americana e Bill alla tradizione europea. Comunque la tavolozza dei colori che avevano a disposizione era la stessa. I due si adoravano e girava addirittura voce che avrebbero dovuto fare un disco insieme, ma che per motivi contrattuali non si fece mai. Si stimavano a vicenda ed erano molto amici. Peterson fu il primo pianista a registrare Waltz for Debby al di fuori di Evans. Era un omaggio a un grande amico che cercava di togliere dalla brutta strada. Peterson era bello preciso, pulito, mangiava tanto ma non faceva uso di droghe, invece Evans sappiamo che vita conduceva.

Se non sbaglio tu sei cresciuto da autodidatta e dopo ti sei perfezionato con lezioni private, giusto?

Sì, sono cresciuto da autodidatta e ho imparato a suonare a orecchio senza conoscere alcuna nota. A undici anni mi ascoltò un pianista di Genova, dilettante perché faceva un altro mestiere. Si chiamava Flavio Crivelli. Era stato però uno degli allievi prediletti di Arturo Benedetti Michelangeli, per cui era un musicista con la maiuscola, ma aveva scelto un’altra strada. Per divertirsi frequentava il Louisiana Jazz Club. Feci una audizione per lui, facendomi accompagnare dal suo trio, e rimase sbigottito chiedendomi quanti anni avessi. Mi disse che i ragazzi della mia età non suonavano il jazz. Così accettò di venire a casa mia ogni lunedì per impartirmi delle lezioni. Non modificò la mia impostazione, per evitare che avessi dei problemi di approccio, ma cercò di aiutarmi dal punto di vista tecnico. Poi divenne amico mio e della mia famiglia. È stato un grande mentore che mi ha spiegato tante cose su come tirare fuori il suono e anche sul tocco. Mi ha anche avvicinato alla classica, nonostante io fossi un «talebano» del jazz, e questo mi ha aperto tanti orizzonti.

Poi, da adolescente, hai avuto modo di entrare in sala di registrazione e incidere con Tullio De Piscopo. Cosa ricordi di quei giorni, di quella esperienza immagino fortissima?

Fu una grande emozione, anche se Tullio ti mette sempre a tuo agio. Ci eravamo conosciuti nel quartetto di Franco Cerri, che è stato uno che mi ha spinto tantissimo. Mi ha tirato fuori dal guscio, invitandomi alle sue trasmissioni alla radio e in tv. Mi ha fatto suonare con l’orchestra della RAI quando avevo quindici anni. Lì conobbi Gianni Basso, con cui cominciai poi a lavorare, Sergio Fanni, Trovesi, insomma tutti i musicisti della sede RAI di Milano. Franco è stato un grandissimo aiuto, uno «zio» fantastico. Suonava spesso a Genova con Sante Palumbo, Julius Farmer e Tullio De Piscopo, e quando l’ho conosciuto avevo suppergiù quattordici. Andai a sentire un suo concerto e mi chiamare a suonare negli ultimi pezzi del concerto, dicendo: «Voglio invitare sul palco questo vostro concittadino, questo ragazzino». Tullio mi diede dei bei consigli, mentre Franco mi propose di produrre il mio disco per la Dire, l’etichetta di Tito Fontana – che divenne anche lui un grande amico e una sorta di secondo zio – e che si chiamava «Introducing Dado Moroni Jazz Piano». Nel disco suonava la sua ritmica, Julius Farmer e Tullio De Piscopo. Allora avevo sedici anni e il disco usci quando ne avevo diciassette. Poi Tullio accettò di suonare nel mio secondo disco, sempre per la Dire. dove come ospiti c’erano Franco Ambrosetti e Niels-Henning Ørsted Pedersen. Tullio è stato un personaggio sempre molto presente nella mia vita perché non lo si può non amare. Ancora adesso ha una forza vitale impressionante ed è un musicista straordinario. Credo sia ancora molto sottovalutato. È un musicista che ha un bagaglio musicale impressionante, dalla classica al rock, ed è una forza della natura.

Quello è stato il tuo punto di partenza; ma a un certo punto, nel 1990, hai deciso di trasferirti a New York. Come è maturata questa decisione?

Franco Ambrosetti suonò nella presentazione del mio primo disco a Genova. Poi mi chiamò nel 1980 al festival di Lugano per suonare con lui e Chet Baker. In contemporanea avevo cominciato a conoscere un po’ di musicisti famosi del jazz e allo stesso tempo facevo parte di una ritmica che spesso mettevamo a disposizione dei musicisti americani che venivano a suonare in Italia. Nel nord, nord-ovest giravano con me, Gianfranco Pillon e Luciano Milanese, nel Triveneto ne usavano un’altra e a Roma un’altra ancora. Così riuscì a suonare con parecchi musicisti americani, tra i quali Harry «Sweets» Edison, che era il trombettista di Count Basie e Frank Sinatra. Edison mi prese sotto la sua ala e mi presentò al proprietario di un jazz bar di Zurigo che si chiamava Widder Bar dove suonavano tutte le sere musicisti come il Modern Jazz Quartet ed altri grandi americani ed europei che tenevano un gig per una settimana. Il proprietario del jazz club mi chiamò e feci una settimana con Edison, Art Taylor e Jimmy Woode, che era stato a lungo il contrabbassista di Duke Ellington. Suonavo anche con altri musicisti americani, che mi ripetevano in continuazione di trasferirmi negli Stati Uniti. Feci il gran salto alla fine del 1990.

Quanto tempo sei rimasto negli Stati Uniti e come è cambiata la tua vita?

Sono rimasto li fino al 2004. Nel 1987 avevo fatto un disco con Ron Carter («Ron Carter Presents Dado Moroni»), e nel 1988 con Ray Brown («Two Bass Hits»). Poi quest’ultimo iniziò a chiamarmi per farmi entrare nella scena jazz newyorkese. Fu un periodo bellissimo. In quegli anni New York non era cara come adesso e io lavoravo parecchio. Poi erano tutti lì. All’epoca era ancora vivo Miles Davis, c’erano Stan Getz, Dizzy Gillespie, e questi due ebbi l’occasione di conoscerli e di trascorrerci del tempo assieme.

Stando negli Stati Uniti e suonando con jazzisti di alto livello come è cambiato il tuo jazz, non solo dal punto di vista tecnico ma anche in termini compositivi, di approccio al pianoforte?

Sicuramente dal punto di vista compositivo. A New York, musicalmente, c’è qualsiasi tipo di influenza. Puoi ascoltare ciò che vuoi quando vuoi. Ciò che veramente è entrato dentro di me di New York è stata l’energia della città e quella che ci mettono i musicisti. Io penso che adesso non ci siano grandi differenze tra un bravo musicista europeo e uno americano ma percepisco che la diversità sta nell’energia, la famosa «cazzimma», che forse noi in Europa non abbiamo, viste le peculiarità della Grande Mela. E poi c’è il suono che è particolare. Frequentavo un locale chiamato Bradley’s e che era specializzato in pianisti. Tutti i pianisti, anche le star, accettavano di suonare in quel localino perché c’era un bellissimo pianoforte (donato al club da Paul Desmond) e perché il pubblico era per la maggior parte fatto di musicisti. Era un locale che chiudeva molto tardi e quando gli altri musicisti finivano di suonare al Blue Note o al Village Vanguard andavano al Bradley’s a chiudere la serata. Mi ricordo che una volta stavo suonando e sono entrati di fila Kenny Barron, Hank Jones, Walter Bishop, Walter Davis, Mulgrew Miller, James Williams, Barry Harris e Cecil Taylor. E io ero lì a suonare! Questa cosa o ti carica o smetti di suonare. Loro sono stati sempre molto carini, mi hanno incitato, incoraggiato, mi hanno dato un sacco di consigli. E poi c’era il sound di New York, particolare, che è la cosa che mi ha influenzato di più.

Hank Jones, se non sbaglio, è uno dei tuoi pianisti preferiti.

Hank Jones raccoglie secondo me tutto il bagaglio della tradizione: però che modernità i suoi duetti con Joe Lovano! È stato un musicista che ha attraversato le epoche. A volte in lui si sente un po’ di Bill Evans e Art Tatum, e la vecchia scuola del piano jazz di Harlem. Anche lui ha un tocco incredibile. È tutta gente che, forse, ha sviluppato quel tocco perché nel periodo in cui loro sono cresciuti musicalmente spesso non c’erano amplificatori e questo gli ha permesso di sviluppare un suono chiaro e limpido. Chiaramente più il tuo suono è chiaro e meglio viene recepito. È stato bello, come straniero, essere li in un mondo completamente diverso, fatto di tante etnie. È stato veramente formativo.

Dopo queste esperienze te ne sei tornato in Italia, perché?

Per una storia d’amore finita, e poi perché dopo la caduta delle Twin Towers per qualche mese sono stato in crisi. Una cosa del genere ti butta giù. Quando sono ritornato ho visto che i newyorkesi si erano rimboccati le mani ed hanno ricostruito tutto. Comunque la qualità del lavoro in Europa e in Italia è migliore. A New York è più prestigiosa ma le paghe, tranne i musicisti di alto livello, sono abbastanza basse. Conosco dei musicisti bravissimi che fanno cinque o sei lavori al giorno per sopravvivere e poi abitare in un piccolo appartamento. In Europa e in Italia si stavano proponendo delle possibilità migliori ed ho deciso di tornare anche se riandavo negli Stati Uniti quando l’occasione me lo permetteva.

Tornato in Italia hai cominciato a mettere in piedi dei progetti discografici a tuo nome come quello su Bill Evans…

«Kind of Bill», con Joe LaBarbera e Eddie Gomez, mi ha permesso di togliermi di dosso una certa opinione che c’era su di me, ovvero l’essere un emulo di Oscar Peterson. Certo, quello di Oscar è uno stile definito dal tempo, ma a me piace. Lo ascolterei dalla mattina alla sera, soprattutto per quanto riguarda l’iterazione con gli altri musicisti. Evans aveva un modo di dialogare con basso e batteria del tutto personale ma legato anche ai musicisti che sceglieva, cosa che non c’era così tanto nel trio di Peterson dove il basso e la batteria aevavno una funzione più di accompagnamento. È una soluzione altrettanto valida, ma suonando con musicisti che hanno lavorato con Evans come Gomez e La Barbera sono entrato nel suo mondo. Ho capito, ovviamente in parte perché io non sono lui, che la poetica di Evans deriva dalla sua sensibilità ma anche dai musicisti che aveva accanto. Tant’è vero che ci sono alcuni dischi in cui Bill non interagisce con i suoi partner abituali e il suono cambia: nel senso che lui suona benissimo ma non è l’Evans che tutti conosciamo.

Mi sembra di capire che ti piace molto suonare anche in piano solo?

Sì, mi piace molto. Mi sento libero di fare qualsiasi cosa. Faccio sempre fatica a costruire una scaletta. Ci sono musicisti che si mettono li e decidono quali pezzi fare. Io impazzisco, non ce la faccio. Chi mi dice che quando sono li a suonare ho voglia di fare quel pezzo che ho programmato un’ora prima? Magari ne volevo fare un altro. Allora quando suono da solo oppure con in trio con Riccardo Fioravanti e Stefano Bagnoli, con i quali suono da più di trent’anni, mi basta guardarli, attaccare il pezzo e andare. È, se vogliamo, il metodo che aveva Jarrett. Lui non ha mai fatto una prova se non il soundcheck. Con il suo Standard Trio si metteva a suonare e, se Gary Peacock conosceva il pezzo bene; altrimenti lo imparava strada facendo. E c’era DeJohnette, ovviamente. Quella ritmica faceva scintille. In trio è più facile che in quintetto: con il trio o da solo c’è una libertà totale che a me piace molto. Da solo puoi creare una tua atmosfera, dando per scontato che ci sia un bel pianoforte che non sia stridente e non abbia un suono metallico.

A te piace anche suonare con due o tre pianoforti in contemporanea. Mi ricordo una tua esibizione con Kenny Barron. È una sfida o solo un gioco musicale?

È un divertimento, un gioco. Kenny è uno dei miei pianisti preferiti contemporanei così come Mulgrew Miller, e con lui e Barron ho suonato a tre pianoforti. È come palleggiare con due fuoriclasse. Tutto diventa un gioco. Lo stesso Miller era un grande ammiratore di Barron. Ricordo che quando guardava in faccia Kenny aveva lo stesso atteggiamento dello scolaro con il maestro. È bello vedere Barron, con la sua classe e esperienza, che sta li ad ascoltarti e prendere spunto anche dalle cose che suoni tu per poi proporle in un altro modo. Poi ci sono pianisti con cui è difficile suonare perché è come se parlassero molto senza ascoltarti. Comunque mi sono divertito tanto anche con Enrico Pieranunzi, Rita Marcotulli, Andrea Pozza e con qualche musicista classico. Non mi piace pormi dei limiti.

Alcuni tuoi progetti con Franco Cerri sono intitolati «Barber Shop». Sono una sorta di omaggio al tuo maestro iniziale?

L’ultimo progetto con Franco Cerri, «Barber Shop 2», è particolare perché è l’ultimo disco inciso da Franco. Poi ha avuto problemi di salute. È stata l’ultima volta che ci siamo visti. Ci siamo sentiti un paio di volte al telefono, alla fine è arrivato il Covid ed è finita così.

E oggi che musicista ritieni di essere? Pensi di stare ancora crescendo artisticamente? Ti sei posto nuovi obiettivi?

Penso di crescere facendo meno. Tolgo tutto quello che è superfluo focalizzandomi sul suono della musica. Quando sei giovane cerchi anche di stupire, ma adesso non è più importante. La nascita di mio figlio, diversi anni fa, mi ha cambiato. Da lui cerco di imparare a meravigliarmi della vita e delle note che suono. Ricordo che, quando lo andavo a sentire dal vivo, McCoy Tyner mi sorprendeva sempre, perché sembrava che stesse suonando il pianoforte per la prima volta. Dava l’impressione di stupirsi nell’ascoltare quello che usciva dallo strumento. Come un bambino. Così ho imparato guardando lui e mio figlio.