Cominciamo da una canzone, Laura. La musica fu composta da David Raksin per l’omonimo film (in italiano uscì come Vertigine) e nacque in un modo singolare. Era il 1944. Il regista Otto Preminger pensava di usare come leitmotiv Sophisticated Lady di Duke Ellington e chiese un parere a Raksin, già noto autore di musiche da film, il quale fu lapidario: secondo lui quel brano non c’entrava nulla con la trama, sorta di noir romantico dove un detective che deve indagare sulla morte di una donna finisce dentro una specie di sortilegio. Preminger ribatté che se Raksin aveva di meglio, glielo portasse la mattina dopo. Il compositore si rimboccò le maniche e in poco tempo scrisse il tema, mettendovi dentro la malinconia per la sua recente separazione coniugale. In un secondo tempo fu Johnny Mercer ad aggiungere un testo nel quale l’atmosfera di mistero del film si travasava nella malia dei […]

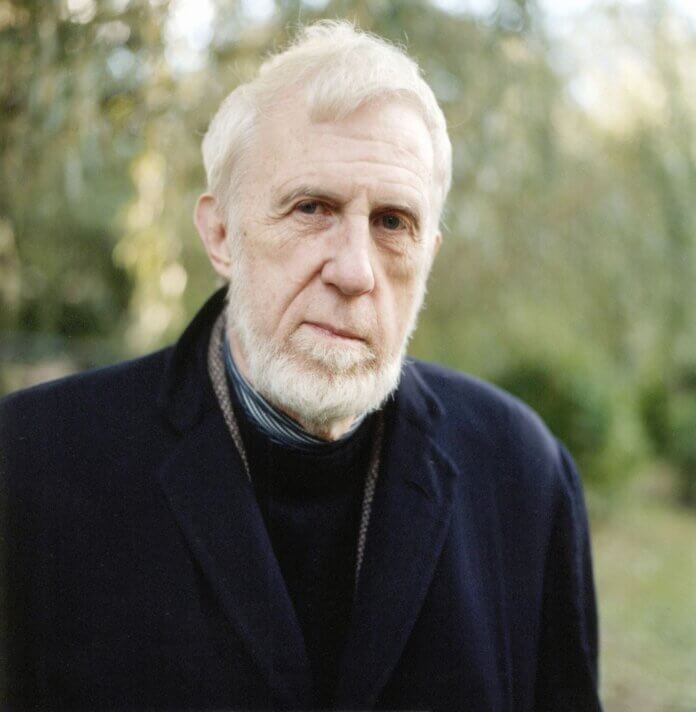

Ran Blake: un poeta in bianco e noir

In occasione dei suoi novant’anni, approfondiamo la figura del grande pianista e didatta, autore di una musica «sola e unica», soprattutto perché da lui sottoposta a una reinvenzione continua, ostinata, coerente. E sotto vari aspetti inarrivabile