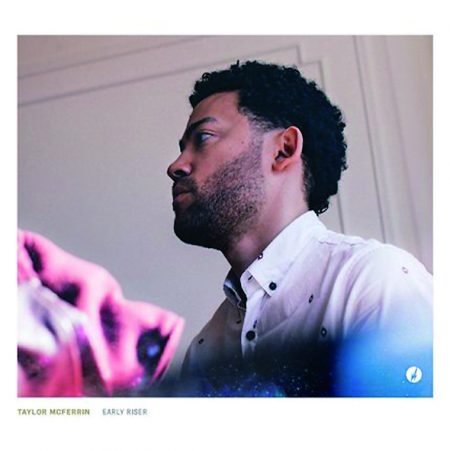

Taylor McFerrin, «Early Riser» (Brainfeeder, 2014, distr. Family Affair) è il tuo primo album ufficiale, ma sei un musicista a tempo pieno già da parecchi anni. Ci racconti qualcosa del tuo percorso artistico?

Faccio musica da quando avevo sedici anni: ho cominciato dedicandomi ai beats, cioè alle basi strumentali usate dai rappers nelle loro canzoni. Nel 2000 mi sono trasferito a New York e, oltre a lavorare come produttore hip hop, ho fatto parte di numerose band elettroniche e strumentali, soprattutto nel circuito delle jam session. Suonavo spesso anche in in trio, al pianoforte. Quattro anni fa, però, ho deciso di lasciare tutte le mie precedenti collaborazioni e concentrarmi sulla carriera da solista.

Il tuo retroterra ti permetterebbe di suonare praticamente qualsiasi genere. Perché, tra tutte le scelte possibili, hai deciso di concentrarti proprio sulla musica elettronica?

Non è stata una vera e propria decisione. Inizialmente avevo in mente un progetto che combinasse soul e hip hop con una prevalenza di brani vocali. Però ero molto incerto sulla tipologia di musica che volevo fare: negli ultimi quattro anni ho registrato centinaia e centinaia di canzoni ma non riuscivo a portarne a termine nessuna. Alla fine ho provato a raccogliere una serie di brani strumentali e ho cominciato a lavorare su quelli: lo scopo era creare un disco variegato, che riuscisse a trasportare l’ascoltatore in atmosfere sempre nuove. Da quel momento in poi si può dire che «Early Riser» si sia in qualche modo scritto e registrato da solo: era come se le note sgorgassero spontaneamente dalle mie dita. Una sensazione magica.

Il tuo è un lavoro così ricco di sfumature diverse che resta difficile definirlo. Come lo spiegheresti?

È un’evoluzione della musica soul. Ma per crearlo attingo molto anche alla fusion, al jazz, al funk, all’hip hop e all’elettronica. In fondo tutti quanti hanno in comune l’uso di basso, batteria, Fender Rhodes, sint analogici…

Tra l’altro hai suonato quasi tutti gli strumenti di persona: prima ti registravi e poi campionavi le tue sedute per ricostruire e decostruire i brani…

Crescendo ho imparato a strimpellare più o meno qualsiasi cosa, e incidere un album in cui suonassi tutto quanto è sempre stato il mio sogno. Non sono un maestro di qualche strumento in particolare ma riesco sempre a tradurre in melodia quello che ho in mente: se ho un riff che mi gira in testa trovo sempre un po’ di tempo per trascriverlo e registrarlo. Credo che sia proprio questo il segreto del mio album: anche se ogni canzone ha il suo stile, il mio sound è sempre riconoscibile, perché sono una specie di one-man band. Sia chiaro, però, che non ho fatto proprio tutto da solo: ho chiesto aiuto a molti meravigliosi colleghi e amici.

A proposito, con che criterio hai scelto gli artisti che hanno collaborato all’album?

Alcuni di loro sono miei carissimi amici, come il batterista Marcus Gilmore o la cantante Ryat. Altri, invece, sono persone con cui ho avuto occasione di lavorare: per esempio Robert Glasper – uno dei musicisti che più ammiro, avendo avuto la fortuna di accompagnarlo spesso in tour – o Thundercat, che ho conosciuto perché incidiamo entrambi per la Brainfeeder. Di altri, invece, ero semplicemente un grande fan: è il caso di Nai Palm – la leader degli Hiatus Kayiote, una band australiana che ho conosciuto durante uno dei miei viaggi laggiù – o di Emily King, un’altra cantante con base a New York. Sono onorato di poterli ospitare tutti all’interno del mio disco: li trovo eccezionali.

≈≈≈≈

Iniziare dalla culla

La prima apparizione discografica di Taylor McFerrin risale al lontano 1982, ad appena pochi mesi di vita: suo padre Bobby, infatti, usò la sua voce all’interno dei cori del brano Jubilee. Si può dire che da allora Taylor non abbia mai smesso di fare musica – di qualsiasi genere: il ragazzo ha vedute molto aperte – concentrandosi soprattutto sull’attività live e sulle collaborazioni. Dopo una lunga militanza all’interno di diverse band del panorama newyorkese, ha partorito quest’anno il suo primo lavoro solistico, «Early Riser», di cui è compositore, produttore e principale esecutore. Ma, contrariamente a quanto si potrebbe pensare, non ha seguito le orme dell’illustre padre, dal quale ha preso soprattutto la voglia di sperimentare senza fossilizzarsi su stilemi già noti. Il suo album è stato definito dalla critica «un misto di musica elettronica ad ampio raggio, alternative rhythm’n’blues e jazz futuristico» e, anche se le sue sonorità rischiano di spiazzare molti fan di Bobby McFerrin, l’imprinting e lo spirito dei brani risulteranno familiari al pubblico del jazz.

≈≈≈≈

Tra le persone che hanno partecipato al disco c’è anche una vera e propria leggenda della scena jazz brasiliana: il pianista Cesar Camargo Mariano. Come vi siete conosciuti?

È una storia sorprendente: anni fa, quando ho cominciato a rilasciare le prime interviste, ogni volta che mi chiedevano le mie influenze musicali non mancavo mai di nominare il suo album «São Paulo, Brazil», uno dei miei preferiti di tutti i tempi. Quando lui l’ha saputo, si è messo in contatto con me su Facebook: un onore immenso. Dato che viveva in New Jersey ci siamo incontrati di persona e ho scoperto che già conosceva da tempo il mio lavoro: i suoi figli sono tutti musicisti e gli avevano fatto ascoltare alcuni miei progetti. Non potevo crederci! Insomma, con il tempo siamo diventati amici. Così quando ho iniziato a lavorare all’album ho pensato di invitarlo a partecipare a un brano: oltre tutto nella canzone in questione, Invisible/Visible, c’è anche mio papà, un artista che lui ammira moltissimo. Sono particolarmente affezionato a quel brano: legami familiari a parte, anche per me Bobby McFerrin è un gigante assoluto; perciò sono felice di essere riuscito a riunire due dei miei miti in un unico brano.

A proposito di tuo padre, crescere al suo fianco dev’essere stato una costante fonte di stimoli musicali…

Sì. Quando ero piccolo andavo sempre ai suoi concerti. È uno dei miei primissimi ricordi: io che mi aggiro nel retroscena e sotto al palco, circondato dai suoi musicisti. Neanche a casa la musica mancava mai: da bambino ero appassionato soprattutto di Beatles, Stevie Wonder e James Brown, presenze costanti nel nostro stereo. In prima elementare cominciai anche a prendere lezioni di pianoforte, e da allora la musica è sempre stata parte della mia vita.

Però, a volte, fare il musicista essendo il figlio di Bobby McFerrin dev’essere duro: ti capita mai di sentirti sotto pressione per le aspettative che il tuo cognome genera?

Non amo definirlo duro, anche perché finora ho avuto una vita davvero semplice, se paragonata a quella di tanti miei colleghi. Ho due genitori fantastici, che mi hanno sempre aiutato. A livello mentale, però, senz’altro c’è qualche difficoltà in più. Uno dei motivi per cui ho aspettato così tanto a pubblicare «Early Riser» è proprio questo: pur avendo suonato con moltissime band nel corso della mia carriera, c’è voluto un bel po’ perché avessi fiducia delle mie capacità. Non volevo rischiare che il mio lavoro fosse ritenuto orrendo in confronto all’enorme talento di mio padre! E soprattutto volevo essere sicuro di avere sviluppato un sound personale, indipendentemente da tutte le mie influenze. Oggi posso dire che sono davvero orgoglioso di quello che faccio e che ho differenziato la mia musica da quella di mio padre. Rispetto all’andazzo attuale ho sicuramente aspettato fin troppo, visto che esco con il primo album a trentadue anni: per uno strano caso della vita, però, anche mio padre aveva la stessa età quando pubblicò il suo primo album solistico e quindi non credo che sia tardi.

A proposito del sound di tuo padre, qual è il tuo rapporto con il jazz?

Ci sono molti album cui sono particolarmente affezionato. «Live Evil» di Miles Davis, per esempio, è uno dei miei dischi preferiti in assoluto, o «A Love Supreme» di John Coltrane, un’opera monumentale. Da tastierista, poi, posso dire che la mia più grande ispirazione viene da pianisti che dal jazz hanno virato verso la fusion, come Herbie Hancock e George Duke: sono pionieri rivoluzionari. È proprio grazie a loro che la scena musicale moderna ha cominciato a sostituire il tradizionale pianoforte con i sintetizzatori e con il piano elettrico: in particolare il Fender Rhodes, il migliore di tutti i tempi.

Un’ultima domanda, che riguarda proprio l’ultimo brano del tuo album: perché hai voluto intitolarlo Pls Dnt Lstn, ovvero «Per favore non ascoltare»?

Quando registro un nuovo provino e lo salvo sul mio computer, non do mai un nome sensato al file: scelgo titoli a caso tipo Pls Dnt Lstn, appunto. In questo caso ho deciso di conservarlo, pensando che si addicesse a un brano bizzarro come questo, aperto dal suono di navi spaziali che invadono la Terra e chiuso dal cinguettio degli uccellini.

Marta «Blumi» Tripodi