Nel 1969, per la Straight di Frank Zappa, usciva «Farewell Aldebaran», un disco di Jerry Yester e della moglie Judy Henske. Yester aveva suonato con il Modern Folk Quartet, i Lovin’ Spoonful e Tim Buckley. Lei, invece, aveva cantato con i Whiskeyhill Singers e poi a Hollywood e in Televisione. A suo nome aveva pure inciso quattro dischi e, anche se da tempo non metteva più piede all’Upper Cellar o al Cosmo Alley, era ancora per tutti la Regina dei Beatniks. Anche se di costoro, ormai, non ne era rimasto nessuno. Adesso c’erano gli hippies che, comunque, avevano le ore contate perché, da lì a poco, li avrebbe spazzati via una lunga ondata di «rapine, omicidi, teppisti e delinquenti». Gente come Charles Manson, un ex ladro, pappone e truffatore che, per qualche tempo, s’era dato al rock. Solo che gli era andata male. S’era convinto che Terry Melcher, produttore discografico nonché figlio di Doris Day, gli avrebbe fatto incidere qualcosa, ma si sbagliava di grosso e oggi sappiamo come andò a finire. Una notte del 1969, per fargliela pagare, Manson andò da Melcher con la sua banda, solo che lui non c’era. Così se la presero con i presenti, senza lasciarne uno vivo. Il giorno dopo, visto che ci aveva preso gusto, Manson fece fuori anche i coniugi LaBianca, cercando di far cadere la colpa sui neri perché, da qualche tempo, era convinto che si stessero preparando a combattere i bianchi in una grande e sanguinosa battaglia finale. E di recente, a dire la verità, qualche segnale c’era stato. A Newark, Detroit e Watts. Per non parlare di Orangeburg e dell’omicidio di Martin Luther King che, solo un anno prima, aveva scatenato violenze, saccheggi e incendi in tutto il Paese. E in quell’estate del 1969, a pochi giorni da Woodstock, erano ancora in molti a pensarla come Manson, perché i neri avevano cominciato a mettere paura. Chiedevano sempre uguaglianza e integrazione, ma ormai c’era anche chi, con le armi in mano, parlava di una Nazione nera, tutta americana. Dalla marcia su Washington, con i suoi 300.000 partecipanti, erano passati solo sei anni ma di cose ne erano successe tante: una bomba del KKK a Birmingham (4 morti), la registrazione dei neri nelle liste elettorali del Mississippi (con le relative violenze e uccisioni del KKK), l’omicidio di tre attivisti del movimento per i diritti civili, il Nobel per la Pace a Martin Luther King, la morte di Malcolm X, la Bloody Sunday del 1965, la rivolta di Watts (34 morti), la nascita delle Pantere Nere, l’omicidio di Martin Luther King, il Civil Rights Act del 1968, Tommie Smith e John Carlos alle Olimpiadi con i pugni alzati… Era come vivere su di una polveriera e poco serviva, in quei giorni d’estate, ascoltarsi «Farewell Aldebaran», andare a Newport e poi a Woodstock. C’era uno scontro in atto tra neri e bianchi. Lo sapevano tutti, inutile negarlo, e le città erano pronte a esplodere. Era già capitato a Detroit e a Los Angeles. Solo questione di tempo e qualcosa sarebbe accaduto. Lo sapeva anche Sam Greenlee (1930–2014), che quell’anno pubblicò The Spook Who Sat By The Door, il suo primo romanzo. Non che prima se ne fosse stato con le mani in mano. È che non aveva mai avuto il tempo di scrivere più di tanto. Solo qualche poesia e un pugno di racconti per il Negro Digest, preso com’era a studiare e a lavorare per il Governo.

A Greenlee, come nero, era andata bene. Nel 1954 s’era congedato dall’esercito con il grado di tenente. Aveva poi studiato in tre università e per molti anni lavorato all’estero, in missioni governative, per conto della United States Information Agency. E aveva pronto il suo primo romanzo. Solo che nessuno glielo voleva pubblicare perché la paura era tanta. A leggere quelle pagine, si capiva d’avere una bomba tra le mani. The Spook Who Sat By The Door partiva come una bella storia d’integrazione per poi trasformarsi in una spy-story, in un thriller e, soprattutto, in un perfetto manuale di guerriglia urbana. Materia di cui Greenlee era un esperto, dopo tutto il tempo passato a lavorare per il Governo. Nel 1969, dopo una dozzina di rifiuti, il romanzo venne dato alle stampe, anche se solo in Europa, dalla Alison & Busby: una giovane casa editrice, con sede a Londra, che poi avrebbe pubblicato anche Michael Horovitz, Gordon Williams e Ishmael Reed, quello di Mumbo Jumbo. Tempo qualche mese e, grazie a Richard W. Baron, il libro arrivò anche in America. L’anno dopo, in Italia, lo pubblicò Garzanti (Il negro seduto accanto alla porta) mettendo in copertina il pugno destro alzato (quello delle Pantere Nere che, dopo le Olimpiadi in Messico, aveva fatto il giro del mondo) e con Greenlee che si presentava ai lettori dicendo: «Sono negro, americano e scrittore, ma invertendo l’ordine dei fattori il prodotto non cambia. Ho 39 anni e i miei erano povera gente… Ho ricevuto un’anti-istruzione nelle anti-scuole del ghetto negro di Chicago e ho dovuto fare una maratona tra le università di Chicago, del Wisconsin e di Tessalonica, per colmare le lacune. Sono stato per due anni in fanteria, poi ho lavorato per l’USIA in Medio Oriente. Nel 1958 ho perfino ricevuto un premio nazionale [in verità una medaglia, quella del Meritorious Service, per il suo lavoro svolto a Baghdad, durante la rivoluzione di quell’anno]. Sono rientrato da poco negli Stati Uniti, dopo quattro anni trascorsi a scrivere in Grecia e attualmente lavoro, con un ricco salario e un titolo roboante, in un’organizzazione di Chicago per i diritti civili. Sono l’unico negro, fra tanti bianchi, e il mio compito è di star seduto accanto alla porta». Cosa che nel romanzo, almeno fino a un certo punto, fa pure Freeman che, se non è proprio l’alter ego dello scrittore, a Greenlee assomiglia parecchio. E non solo per il colore della pelle. I due, infatti, hanno studiato, sono intelligenti e ai bianchi piacciono tanto. Uno entra nell’USIA e l’altro nella CIA: gli unici due neri in un mondo di bianchi. E, all’interno dell’Agenzia, Freeman fa subito carriera. Da come ce lo presenta Greenlee, sembra quasi un novello James Bond. Ci sa fare in tutto. Dalle armi alle donne, dallo spionaggio all’inganno e, quando pensi ormai d’aver capito come butta la storia, ecco che invece Freeman lascia l’Agenzia e, per aiutare i giovani neri, entra in un ente privato di assistenza sociale. Solo che Freeman ha ben altro in mente. Quello che vuole, infatti, è trasformare i ragazzi dei ghetti in un perfetto esercito di guerriglieri, pronto a colpire al cuore i bianchi, nelle loro città. E, alla fine, la cosa gli riesce pure bene. Almeno sulla carta.

I soldati di Freeman appartengono alle bande cittadine. Soprattutto a quella dei Cobra e poi degli Apaches, dei Bearcats e dei Comanches. Tutta gente che a scuola, se ancora ci va, ci va ben poco, ma che adesso, prima d’essere armata, ha bisogno di un po’ di cultura, per capire almeno le sue origini. Così, a quei ragazzi, Freeman fa ascoltare «i dischi di Miles e Lady Day, Pres, Monk, Diz» e del vecchio blues. Li porta pure in qualche locale dove il jazz è ancora «suonato dai neri per un pubblico di neri». Dopo avrebbe insegnato loro anche ad uccidere, ma adesso, ai vari Cobra e Apaches, ci tiene a dare una colonna sonora. La stessa, poi, che risuona per tutto il romanzo di Greenlee, fin dalle prime pagine quando Freeman, appena entrato nella CIA, passa le sue serate a New York ascoltando «Thelonious Monk al Five Spot – la band con Johnny Griffin – e Charles Mingus al Village Gate». Il suo debole, però, oltre a Miles Davis e Billie Holiday, è Sonny Stitt. Freeman lo ascolta sempre volentieri e non solo alla radio. Una sera, con una delle sue donne, lo va pure ad ascoltare, in un club «vicino a U Street, nel cuore del grosso ghetto di Washington». Più o meno, siamo a metà degli anni Sessanta e quindi, in quei giorni, Stitt doveva aver pubblicato da poco «Salt and Pepper» o «Night Crawler». Comunque, lasciata la CIA e trasferitosi a Chicago, Freeman avrebbe frequentato poi il club che c’era allora al Drexel Hotel, i bar fumosi sulla Sessantatreesima e il Pershing Ballroom dove, un tempo, Miles Davis aveva suonato «roba che i bianchi non riuscivano ancora a capire».

Per tutto il libro, Freeman si muove e pensa a ritmo di jazz. Ne ascolta sempre tanto. In ufficio, ha la radio sintonizzata su una stazione nera e, a casa, ascolta Billie Holiday e Dinah Washington. Di sera, quando esce, se ne va in qualche locale dove sa che si suona e poi, se un’amica lo va a trovare, le fa sentire Sonny Stitt, Ray Charles e Davis. A volte, però, si dedica anche al blues. A quello di Muddy Waters, John Lee Hooker, Lightnin’ Hopkins e Big Bill Broonzy. Di ciascuno di loro, a casa, ha almeno un disco che prima o poi ascolta, senza mai smettere di lavorare per la causa. Quella che lo costringe a presentarsi, con i suoi studi, la sua eleganza e l’alto stipendio, come «un buon balsamo per la falsa coscienza del bianco, colmando quel vuoto che i giornali attribuiscono alla rivolta negra e tenendo viva la sua immagine di play-boy. Fingendo di divertirsi a party dove invece si annoia, dando appuntamenti a donne che non gli piacciono, adulando uomini che non può sopportare (…) e discutendo di Antonioni, Truffaut, Polanski, Hitchcock e della Nouvelle Vague». Solo che intanto, alle spalle dei bianchi, prepara bene i suoi soldati, organizza rapine (per autofinanziarsi), ruba armi e il tutto per una rivoluzione che non travolgerà solo i bianchi, ma pure gli zii Tom di tutto il Paese e i neri che si vergognano del colore della loro pelle.

Le pagine che Greenlee dedica alla preparazione del grande giorno, quando Chicago prenderà finalmente fuoco, sono un vero e proprio manuale di guerriglia urbana che ancora oggi, all’FBI, viene studiato dai giovani agenti perché, ai suoi uomini, Freeman insegna davvero tutto. Dalla linguistica dell’inganno al sotterfugio. Da come rapinare una banca a come mimetizzarsi. Da come attaccare i bianchi, dritti al cuore, a come poi ritirarsi in fretta… Grazie ai suoi consigli, Chicago non c’impiega molto a prendere fuoco, mentre le radio, stanche dei Beatles e dei Rolling Stones, cominciano a trasmettere James Brown, Ester Phillips e le Supremes. Freeman, comunque, non riuscirà a vedere come andranno a finire le cose. Infatti muore prima, dopo essere stato ferito gravemente, ascoltandosi in casa Billie Holiday che canta God Bless the Child, mentre da fuori gli arrivano «i primi rumori delle sparatorie, il rapido gracchiare delle armi automatiche, lo sputacchiare dei fucili e gli scoppi delle granate» della guerra che lui ha fatto scoppiare. Nessuno se l’aspettava, ma in quell’estate del 1969, in libreria, The Spook Who Sat By The Door fu un successo. Non solo in America, ma anche in Europa e in Giappone. Venne adottato nei corsi dell’FBI e il libro, da lì a poco, ispirò pure l’Esercito di Liberazione Simbionese. Tempo quattro anni e poi Ivan Dixon ne trasse un film: Freeman. L’agente di Harlem, con Lawrence Cook e Janet League.

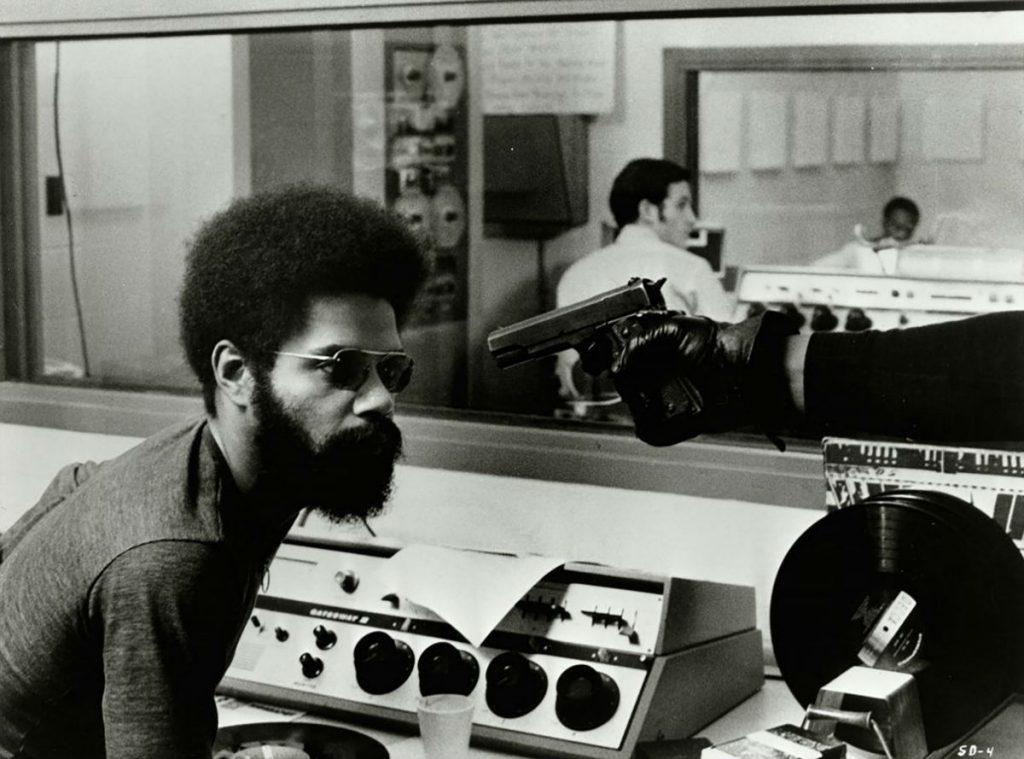

Dixon, allora, era conosciuto più come attore che come regista. Per cinque stagioni, in tv, aveva vestito i panni di James Kinchloe, il sergente di colore degli Eroi di Hogan e si era pure visto in qualche puntata di Perry Mason, Dottor Kildare e Ai confini della realtà. Al cinema, aveva recitato in Porgy and Bess, Too Late Blues e, con Abbey Lincoln, in Nothing But a Man. Se, nel 1969, Gordon Parks era stato il primo regista nero a lavorare per una major, l’anno dopo, per la televisione, Dixon aveva già diretto due puntate del Bill Cosby Show. Al cinema, come regista, ci sarebbe arrivato nel ’72, con Trouble Man: un blaxploitation con Robert Hooks e la colonna sonora di Marvin Gaye. Anche se nero, insomma, in quei giorni a Dixon le cose non andavano poi così male. Lavorava a Hollywood e non stava mai seduto accanto alla porta. Aveva sempre qualcosa da fare. Davanti o dietro la macchina da presa. Come nel 1973, quando, tra un episodio di The Mod Squad e uno di “Get Christie Love!”, portò al cinema il romanzo di Greenlee che, in America, uscì con lo stesso titolo del libro. In Italia, invece, seguendo la moda della blaxpoitation, il distributore pensò d’ingannare gli spettatori facendolo uscire come Freeman. L’agente di Harlem. Solo che allora, chi andò a vederlo, aveva già capito dopo mezz’ora, (il tempo di vedere Freeman entrare e uscire dalla CIA), che il film non aveva nulla a che vedere con le storie di Shaft o Mr. T. Di mezzo c’erano sempre il mondo e la cultura dei neri, ma era già tutta un’altra storia. Qui, a parlare, c’erano il Potere Nero e la rivoluzione. In America se ne accorsero subito e, sotto pressione dell’FBI, la United Artists si vide costretta a ritirare in fretta la pellicola dai cinema. Colpa di Dixon che, al romanzo di Greenlee, era stato troppo fedele: dall’inizio alla fine e in tutto e per tutto, tranne che nella musica. Erano passati solo quattro anni, da quando The Spook Who Sat By The Door era arrivato in libreria, ma la musica, intanto, era cambiata parecchio. Sonny Stitt era ancora sulla piazza, ma ormai il funky e la fusion dettavano legge. Anche al cinema. Così, per il suo Freeman, Dixon sbatté la porta in faccia a Stitt, Mingus e al vecchio Davis, abbracciando il nuovo jazz. Quello nato anche con l’aiuto di «Fat Albert Rotunda» (1969) di Herbie Hancock che nel 1973, chiuso con Davis e cambiato ormai registro, avrebbe fatto uscire «Sextant», segnando così (con «Bitches Brew») gli anni Settanta.

Tra i primi, a capire che la musica era cambiata ci furono la blaxpoitation e poi Dixon che, per la colonna sonora del suo nuovo film, si rivolse proprio a Hancock, che peraltro aveva ben poca esperienza nel mondo del cinema. Aveva solo lavorato con Antonioni in Blow Up e poi in televisione con la colonna sonora per un cartone animato di Ken Mundie, che da lì a poco sarebbe confluita in «Fat Albert Rotunda». Tutto qui. Per il cinema non aveva fatto ancora altro se non prestare un pezzo a Herbie: un corto di George Lucas del 1966. Per Freeman, invece, Hancock mescolò il Black Power con i nuovi ritmi del momento. Pubblicato dalla United Artists e diventato subito un pezzo da collezionisti, il disco ospitava tredici brani e, in chiusura, alcuni dialoghi del film. Si ascoltava il tutto e si capiva che ormai il jazz era morto, che adesso toccava al funky e che la rivoluzione era cominciata. Poi, invece, si sa come andarono a finire le cose: con Freeman ritirato dai cinema e nessuna rivoluzione in corso. Hancock, intanto, iniziò ben presto a lavorare alla colonna sonora del Giustiziere della notte. Anche Dixon rimase a Hollywood facendo l’attore e girando ancora film, ma solo per la tv. Col cinema aveva chiuso. E Greenlee? Dopo il successo di The Spook Who Sat By The Door e le polemiche scatenate dalla sua versione cinematografica (cui aveva lavorato come produttore e sceneggiatore), si fece vedere ben poco. Tornò a dedicarsi alla poesia. Scrisse pure qualche racconto e un nuovo romanzo, Baghdad Blues (1976), sugli anni trascorsi in Iraq per il governo, ma quasi nessuno se ne accorse. Ormai per tutti, uno come lui era meglio dimenticarselo.

Per fortuna le cose, piano piano, iniziarono a cambiare. E forse partì tutto da Chicago, la città cui lo scrittore aveva dato fuoco ma che nel 1990 lo volle incoronare Poeta Laureato. Nel 2008, fu la volta di Freeman. L’agente di Harlem che, dopo migliaia di copie piratate in videocassetta, uscì per la prima volta in dvd. Hollywood, insomma, o meglio l’altra Hollywood, tornava a ricordarsi di Greenlee. Nel 2011 Christine Acham e a Clifford Warm girarono Infiltrating Hollywood: The Rise and Fall of the Spook Who Sat By the Door, un documentario sul film di Dixon. La ciliegina sulla torta la mise però il National Film Registry, decidendo di conservare una copia del film di Dixon presso la Library Of Congress. La rivoluzione, alla fine, non c’era stata ma, prima di morire, Greenlee fece almeno in tempo a vedere tutto questo. Tranne però una nuova edizione italiana del suo The Spook Who Sat By The Door. Per questa, chissà perché, abbiamo il vago sospetto che ci toccherà aspettare un bel pezzo.

Pike Borsa