Riconsiderare la figura di Peter Kowald (1944-2002) non appare tanto indispensabile in vista dell’arduo cimento d’una «rilettura» integrale della sua discografia, quanto per individuare alcuni elementi caratteristici e ricorrenti nel suo pensiero, che ne rivelano la profondità e insieme la visione globale.

In ciò risulta nodale l’ultima intervista rilasciata dal musicista, a Joe e Vanita Monk del Monastery Bulletin, riportata nelle pagine che seguono.

«Act local, think global»: tutto sembra ruotare attorno a queste due dimensioni e alla loro tensione immanente. L’aspirazione alla globalità è connaturata all’essenza kowaldiana di viaggiatore instancabile: tale atteggiamento viene dichiarato e spiegato come aperta reazione alla mancanza di ogni possibile radicamento culturale popolare, retaggio dell’esperienza vissuta dalla Germania e dal popolo tedesco con il Nazismo. Questo da un lato chiarisce la ricerca bulimica dell’altro, dei materiali locali più disparati, di tutte le radici possibili; tuttavia condotta nel consapevole tentativo di trasformare quanto raccolto – guardato sempre attraverso il «filtro del rispetto» –, rivivendolo in maniera propria e come qualcosa di diverso, non limitandosi a utilizzarlo come un oggetto importato e riproposto. Ciò è possibile se si coltiva la piena consapevolezza che non esiste un solo centro, ma una molteplicità di avvenimenti indipendenti che si producono nello stesso momento.

Kowald sottolinea con forza che tradizioni, prassi e strumenti locali (lo shakuhachi o il bandoneón, i tamburi africani o l’ascolto dei monaci che cantano i Sutra), posseduti in origine o raccolti, possono essere lasciati dal musicista alle proprie spalle, facendo un passo oltre, entrando in quello che Kowald chiama «die Moderne». Da ciò può nascere una condizione nuova, la globalità delle situazioni musicali. Kowald in tutta la sua vita ha approfondito il tema delle interazioni di tipo locale, cercando di chiarire il concetto di identità locale e la sua importanza. È rimasta proverbiale la sua disponibilità a improvvisare con qualsiasi altro musicista ponendosi anche al servizio dei colleghi più giovani purché come forma di condivisione d’una manifestazione della vita, entro il comune perimetro della musica improvvisata come relazione sociale.

Il tema si ricollega anche a quello identitario, dello sviluppo di una voce strumentale originale. Un forte aspetto di ciò fu nella sua relazione simbiotica con lo strumento (attraverso lo sviluppo estremo delle tecniche performative e l’esplorazione delle possibilità fisiche dello strumento), che può anche spiegare la naturale tendenza a suonare in solitudine (benché nella sua sterminata produzione discografica i dischi in solo siano rimasti soltanto quattro). Infine e per altro verso, affiora nelle sue parole l’altra tendenza fondamentale: conciliare l’antitesi semplice-complesso («I want to play simple and complex at the same time»).

Buona lettura.

Quando suono in solo – stasera ho suonato in duo (con Eddie Prévost, n.d.t.) – sento di poter mostrare ogni mio lato. Quindi c’è un lato meditativo, che credo sia in tutti noi, ma c’è anche un lato aggressivo, o uno spensierato. E c’è un lato serio e uno divertente. E la società non consente spesso di mostrare tutti i nostri lati, perché è formale, o è limitata – e limitante –. Così, per esempio, non riesco a piangere in pubblico, davvero. Ma posso farlo suonando il contrabbasso e il pubblico può capirlo dicendo: «Beh, quest’uomo sa piangere sul suo strumento». Quindi c’è un lato meditativo ma ce ne sono anche molti altri. Ed è forse questo a rendermi felice, ovvero che in qualche modo la musica riesca a volte a salvarmi, consentendomi di mostrare tutti i miei lati emotivi, tutte le parti di me che la società non mi consente – come a tutti noi – di mostrare nella vita di tutti i giorni. E questo è il privilegio, in sostanza, di essere un musicista: essere in grado di vivere tutti i propri aspetti.

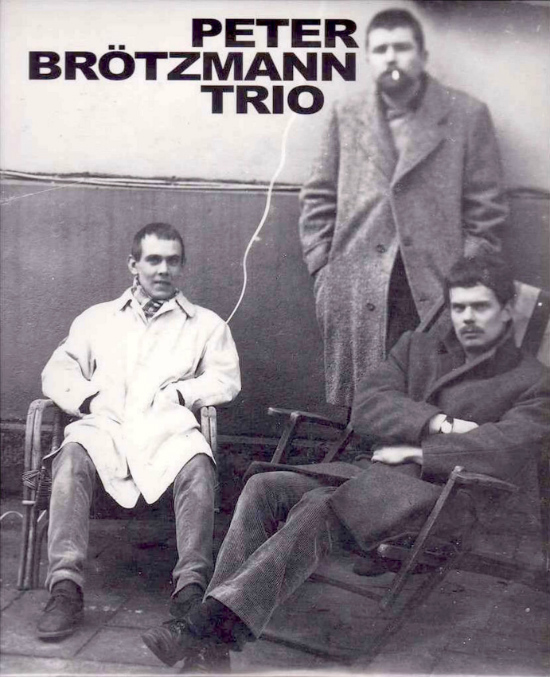

Dopo aver registrato «Machine Gun» nel 1968 – e io ne facevo parte, in quel momento – Peter Brötzmann disse: «Una società crudele ha bisogno di un po’ di musica crudele» o qualcosa del genere. E forse è di questo aspetto aggressivo o catartico che mi stai parlando. Allora – ed è forse quanto ho cercato di dire prima – il risultato è che non siamo limitati a una sola cosa. Come esseri umani, come persone funzionali o che vivono nella società, tutti noi abbiamo diversi lati. E in realtà il mio obiettivo è quello di essere in grado di vivere tutti questi lati. Naturalmente negli anni Sessanta abbiamo anche voluto distruggere le cose, e questo significa anche abbattere le tradizioni, ma capisco che la distruzione – che di solito ha una connotazione negativa – ha anche qualcosa di positivo, perché devi distruggere certe cose affinché ci sia spazio per altre. Io non sono molto pratico della Bibbia ma, se leggete il testo di re Salomone, vi si dice che c’è un tempo per distruggere e uno per costruire. E quindi forse è questo che sento, ovvero che tutte queste cose debbono esserci, capisci? E c’è un tempo per l’odio e uno per l’amore. Quindi, in un certo senso, dopo aver fatto cose catartiche per un periodo (perché negli anni Sessanta aveva una precisa funzione sociale, per abbattere certe cose che erano state così stabilite) in seguito hai avuto di fronte a te uno spazio libero. E quindi devi mettere lì una pianta – e forse ce ne sono, in principio – ma dal momento che lo spazio è lì, possono crescere. Ma se questo spazio fosse stato ancora occupato dalla roba vecchia, allora niente vi sarebbe potuto crescere.

Dopo aver registrato «Machine Gun» nel 1968 – e io ne facevo parte, in quel momento – Peter Brötzmann disse: «Una società crudele ha bisogno di un po’ di musica crudele» o qualcosa del genere. E forse è di questo aspetto aggressivo o catartico che mi stai parlando. Allora – ed è forse quanto ho cercato di dire prima – il risultato è che non siamo limitati a una sola cosa. Come esseri umani, come persone funzionali o che vivono nella società, tutti noi abbiamo diversi lati. E in realtà il mio obiettivo è quello di essere in grado di vivere tutti questi lati. Naturalmente negli anni Sessanta abbiamo anche voluto distruggere le cose, e questo significa anche abbattere le tradizioni, ma capisco che la distruzione – che di solito ha una connotazione negativa – ha anche qualcosa di positivo, perché devi distruggere certe cose affinché ci sia spazio per altre. Io non sono molto pratico della Bibbia ma, se leggete il testo di re Salomone, vi si dice che c’è un tempo per distruggere e uno per costruire. E quindi forse è questo che sento, ovvero che tutte queste cose debbono esserci, capisci? E c’è un tempo per l’odio e uno per l’amore. Quindi, in un certo senso, dopo aver fatto cose catartiche per un periodo (perché negli anni Sessanta aveva una precisa funzione sociale, per abbattere certe cose che erano state così stabilite) in seguito hai avuto di fronte a te uno spazio libero. E quindi devi mettere lì una pianta – e forse ce ne sono, in principio – ma dal momento che lo spazio è lì, possono crescere. Ma se questo spazio fosse stato ancora occupato dalla roba vecchia, allora niente vi sarebbe potuto crescere.

Ovvio, vi è stata tutta una storia su John Cage, e su 4’33”, la sua celebre composizione. Credo che in realtà Cage e gli artisti di Fluxus ci abbiano resi consapevoli, nei primi anni Sessanta, dei suoni d’ambiente, proprio perché molti dei loro pezzi non avevano alcun suono. In un brano per pianoforte di Nam June Paik non vi era alcun suono, non veniva suonata una sola nota ma tutti i suoni erano presenti. Ho seguito il movimento Fluxus per un bel po’, negli anni Sessanta, e credo che la consapevolezza che ogni cosa sia già presente – e il dover prestare attenzione a tutto ciò che è già presente – sia stata in lui molto forte. Poi, quando si pensa al taoismo o a qualcosa di simile, allora quella gente ne ha già discusso per qualche migliaio di anni. Prendere quel che già esiste. Non hanno sentito nemmeno il bisogno di cambiare, perché secondo loro basta ciò che già c’è. È proprio di questo che, ovviamente, le persone spirituali provenienti da tutto il mondo hanno parlato. Che c’è molto già a nostra disposizione. C’è un’enorme quantità di suoni che è possibile ascoltare.

Abbiamo questi suoni, e alcuni di loro potrebbero essere più interessanti di altri, per una singola persona. Potresti trovare altre cose interessanti, oltre a quelle che io ho trovato, e fare cose diverse dalle mie. Ma la mia idea in proposito è che tutto debba essere prima valutato. Non si può escludere nulla. Qualunque cosa rimanga esclusa diverrà un problema in seguito. Alcuni fatti politici o sociali, ma anche psicologici. Qualunque cosa mettessimo da parte, tornerebbe indietro più forte. Quindi dobbiamo mettere tutto sul tavolo. È tutto lì.

Ma poi, quando tutto è sul tavolo, possiamo ancora scegliere e dire: oggi voglio l’uva, piuttosto che il melone. Domani, invece, potrei volere il melone e non l’uva. Così possiamo fare delle scelte, dopo. Ma prima tutto deve essere sul tavolo. E così dapprima consentiamo alla nostra attenzione di accettare tutti i suoni che esistenti (è questo che voglio dire, col fatto che tutto deve essere sul tavolo) ma poi, una volta che lo facciamo, possiamo ancora dire: «Trovo questo suono un po’ meglio di quest’altro». Ed è lì che la musica inizia in qualche modo, o almeno la musica individuale. Ma è ancora tutto lì.

Naturalmente, il problema tra non-decisione e decisione è molto interessante. Così John Cage ha deciso di spingersi verso la non-decisione, dentro la casualità della musica. C’è anche un elemento di noia, in questo, perché è relativamente poco espressiva. E io, in qualche modo, continuo a credere nella parte espressiva (uso sempre il termine «espressionistoide» che significa esattamente questo, un po’ come useremmo «fascistoide», nel senso che non è esattamente «espressionistico»). Così, quando suono – per esempio in solitudine – mostrando tutti i miei vari aspetti, sento che le persone hanno in sé aspetti del tutto simili. Così, a volte – soprattutto negli ultimi anni – capita che molte persone anziane vengano a parlare con me dopo il concerto dicendomi: «Sono stato colpito da certe cose che hai fatto», e quindi posso rispondere: «Certo, qualcosa che mi colpisce potrebbe colpire tutti gli altri». Oppure, come dico a volte ai giovani: se non credi in quello che fai, come può crederci la gente che ti ascolta? E così via. Questo significa che, se riesco a vivere tutti i miei aspetti, certa gente potrebbe capire di avere anch’essa i propri, e che alcuni di loro sono simili. Oppure che alcuni di essi hanno una portata generale. Ognuno ha aspetti simili. Allora, in sostanza, colpisce il fatto che, quando ho tirato fuori qualcosa dalla mia anima, potrebbe aver toccato l’anima di qualcun altro. Proprio quello che a John Cage non interessava tanto, mentre a me sì! Eppure Takehisa Kosugi – con cui ho lavorato per molti anni con la compagnia di Merce Cunningham (è un fantastico e interessante compositore e una grande mente) dice sempre: «John Cage è più giapponese di me». Più giapponese di un vero giapponese, dice lui! E si è spinto molto lontano con questa faccenda del caso. Ma anche questo va bene, certo. E io continuo ancora a credere nelle emozioni, malgrado tutto! Ancora, o di nuovo! Dopo Cage, diciamo. Credo in cose che sono fondamentalmente private. Il privato è politico perché ognuno di noi esiste per tutti.

Il contrabbasso è uno strumento tradizionale europeo, che è fondamentalmente costruito per una musica rispondente a un’estetica europea. Ma poi è andato in altre parti del mondo e nel 1900 è arrivato a New Orleans nel 1900, e laggiù è stato suonato in modo molto diverso. Non voglio chiamarlo «limitato», direi piuttosto «locale». Locale nel senso che la musica classica europea è musica locale – e la musica di New Orleans è musica locale – e quindi non se ne parla, sai. E naturalmente la musica locale ha sempre gli aspetti di un musica locale, non suona tutto, suona soltanto la musica locale che è tutto. E io non voglio definirla (con questa espressione negativa) «limitata», ma io la chiamo locale perché è sempre locale e quando essa si espande verso qualcos’altro che sta accadendo – diciamo dagli anni Sessanta – allora non è più così locale, forse, questa musica improvvisata. Perché la musica improvvisata non è così locale. Ma questo ha a che fare con il fatto che dalla metà del secolo scorso abbiamo tutte le informazioni su ogni musica nel mondo. Voglio dire che la più piccola tribù in qualsiasi parte del mondo oggi è rappresentata da un cd! Oppure, che in ventiquattr’ore, in un giorno e una notte se ne hai bisogno, puoi raggiungere qualsiasi parte del mondo e vedere quelle persone suonare quella musica. Se desideri ascoltare gli Ainu, devi soltanto andare in Giappone e recarti in un villaggio e vedere il popolo Ainu che suona la sua musica. Questo lo si può fare fin dagli anni Cinquanta: prima non era possibile ma oggi sì e sempre di più. Questo significa che ogni cosa è contemporanea. E di musica locale ne esiste ancora ovunque, ma esiste ancora un’altra cosa, ovvero il fatto che questa musica è possibile (e che tutto è possibile): il poter suonare con qualcuno che viene da Shanghai e col quale non ho mai suonato prima. E potremmo anche non parlare la stessa lingua ma se ci apriamo, se ci lasciamo la melodia locale alle spalle – proprio quel che sta facendo Xu Fengxia [con la quale Kowald avrebbe suonato l’indomani, col Global Village Trio insieme a Gunda Gottschalk, n.d.t.], lasciandosi dietro la musica locale cinese – muovendoci verso una forma aperta, allora possiamo subito suonare assieme. E questa è una novità fin dagli anni Sessanta, anche grazie ai collegamenti aerei o anche perché tutto il materiale registrato di qualsiasi tipo di musica, in tutto il mondo, è stato disponibile ancora prima, dagli anni Cinquanta. Così adesso tutto è possibile.

Oggi non mi resta facile suonare bel canto o jazz classico sul contrabbasso, perché ho ascoltato musiche provenienti da diverse parti del mondo ma non le ho mai volute copiare. Ecco il punto. Quindi non ho mai avuto un sitar per imparare a suonarlo, o una chitarra per il flamenco. Avevo il mio contrabbasso e ho ampliato il suo materiale, per esempio ottenendo suoni provenienti da altre parti del mondo e cercando di trascriverli per il mio strumento. E il contrabbasso può rendere tutto diverso, fare un sacco di cose. Ma è sempre come un filtro, è così che lo chiamo. Non ho mai imparato un raga indiano, ma a volte potrei suonare qualcosa che gli è simile, o con un piccolo elemento in comune. Ed è lì che c’è un filtro, un filtro particolare, fatto un po’ a modo mio. Lo chiamo «filtro di rispetto», perché ho preso qualcosa – non ho problemi ad ammetterlo – da ogni parte ma sicuramente non tutto, perché quel materiale non è mio. È questo che chiamo «filtro di rispetto»: utilizzare solo alcune textures o il feeling, che mi piace e quindi cerco di trascrivere; ma la faccenda non è così semplice. Non potrò mai suonare come i pigmei o come un musicista indiano di raga o come un chitarrista di flamenco, o come un monaco tibetano, non sarò mai in grado di cantare come lui. Ma mi piace.

Oggi posso suonare con qualcuno che viene dalla Cina e che non avevo mai incontrato prima

Per capire questo aspetto è necessario tornare indietro, risalire agli anni Quaranta e Cinquanta in Germania, quando sono cresciuto. Ogni tradizione tedesca era già stata usata da Hitler per promuovere il fascismo, sicché negli anni Cinquanta noi bambini tedeschi siamo cresciuti senza canzoni da cantare. Perché Hitler si era impadronito di tutte quante, per i suoi scopi, e dopo di lui tutte le nostre radici sono scomparse, siamo rimasti senza. Tutti i neri in America amano il blues e possono dire: «Questa è la mia tradizione»: la trovo una cosa fantastica. Io, questo non l’ho avuto. E proprio per questo motivo sono diventato un viaggiatore. E poi, in qualche modo… Ma, come ho detto prima, non ho il coraggio di prendere davvero gli aspetti delle altre culture e imparare tutte quelle cose, imparare le tabla, non è questo che mi interessa. Preferisco raccogliere quel che ho potuto apprendere dai miei viaggi e trasformarlo in qualcosa di mio. L’obiettivo è suonare come qualcosa che viene da tutt’altra parte del mondo ma che non sia esattamente identica.

Naturalmente ho preso qualcosa da altri musicisti. Per esempio, Maarten Altena è stato molto importante per me, a metà degli anni Settanta. Gli era capitato un fatto assai singolare: si era rotto il braccio e doveva tenerlo ingessato per due mesi o qualcosa del genere. Fu così che Maarten infilò nel gesso anche il contrabbasso nel gesso e incise un disco in solitudine. L’ho ascoltato di nuovo, quel disco, un paio di mesi fa: adesso non è più così interessante, nel senso in cui dicevo. Il lato importante della cosa era il suo radicalismo, l’aver detto: «Va bene, mi sono rotto il braccio, non potrò suonare per due mesi. E non suonare per due mesi è quel che avrebbe fatto chiunque. Solo che io volevo suonare lo stesso e, nella circostanza, mi sono trovato completamente limitato, non ho potuto usare ciò che avevo imparato. Non c’era più nulla. Perché il braccio non funzionava. E neanche il basso funzionava, perché era ingessato anche lui».

Così Maarten ha escogitato tutta una serie di stratagemmi, tipo infilare l’archetto tra le corde per produrre dei suoni. «Ho dovuto dimenticare sul serio tutto quello che sapevo, perché non potevo servirmene, ma alla fine questa decisione radicale ha fatto saltar fuori tante cose nuove». Quando mi ha detto così mi è venuto da ridere di gusto: ho trovato fantastico che qualcuno facesse una scelta così radicale. Ovviamente io non potevo farlo: mica mi ero rotto il braccio, mica avevo ingessato anche il contrabbasso… Però sono sempre stato convinto che, se non uso quel che posso usare ma provo qualcos’altro, ci sta che venga fuori qualche altro suono, e questo va ben oltre l’aspetto tecnico del contrabbasso. Quindi torniamo a quel che ho detto prima, ovvero che mi sembra di aver viaggiato prendendo suoni da tutto il mondo. Per dire, si sente il suono di uno strumento cinese o africano e poi, quando si inizia a suonare quello che non si può suonare, improvvisamente salta fuori qualcosa: «Ah, questo mi ricorda la musica per guzheng! Potremmo cercare di orchestrarlo per contrabbasso?». Non funziona mai, ma viene fuori qualcosa di completamente nuovo. Così ora cerco di combinare i due problemi, diciamo il lato più tecnico e l’altro, chiamiamolo filosofico, o il modo in cui esso ritorna verso la tecnica. Perché per me la tecnica è sempre il secondo passo. Il primo consiste in qualcosa che dobbiamo avere dentro di noi – le orecchie ben aperte, gli occhi ben aperti – ed è da qui che ha origine tutto il resto, tanto da risolvere l’aspetto tecnico. Ma a volte il lato tecnico viene per primo, perché mi capita di aver suonato qualcosa e di chiedermi «Come accidenti l’ho fatto?». Ed è una cosa che ti piace, quindi non si può mai dire quale dei due lati venga per primo. Ma sono sempre aspetti che si inseriscono l’uno nell’altro e si aiutano a vicenda. Crescendo negli anni Sessanta ho ascoltato tutto quel che facevano Mingus, Ornette Coleman e Coltrane: era quella la musica che più mi piaceva in quel momento. E poi la musica è diventata più aperta, passo dopo passo. Anche se in gioventù mi sono concentrato maggiormente sulla sulla musica nera americana, un passo alla volta mi sono poi aperto alla Cina, all’Asia, all’Africa, all’India, a qualunque altra tradizione. È giusto dirlo. Adesso abbiamo invitato questo ragazzo norvegese che fa musica Joik, quella dei lapponi, i Samish, che canta questa musica tradizionale molto, molto strana. È una tradizione parecchio diversa. Una delle poche tradizioni di musica antica rimaste in Europa. E poi c’è Beñat Achiary, il cantante basco con cui abbiamo suonato qualche volta: lui viene dalla tradizione della musica basca, che è molto diversa dalle altre. Quindi anche in Europa sono rimaste alcune tradizioni, non solo in terre lontane, non solo in Asia o in Africa: da noi c’è ancora la musica rumena, quella balcanica, ho viaggiato molto da quelle parti e ho ascoltato tante cose.

Sei mai stato un musicista di jazz? Che cosa ti ha spinto a passare ad altro?

Non ero un bravo jazzista, no. Così come non sarei un buon suonatore di flamenco o di raga indiano o un buon suonatore di shakuhachi. In un certo senso non sono mai stato bravo a muovermi nelle culture altrui. Però ho fatto cose che venivano dal jazz: ho appena registrato con Rashied Ali – il cd è appena uscito – che è stato l’ultimo batterista di Coltrane. Mi hanno chiesto di suonare con loro, e credo che non l’avrebbero fatto se non fossero stati convinti che potevo andargli bene. Quindi, diciamo che questa è una cosa più jazz, dove comunque, in certi passaggi, posso incorporare anche alcune tra le altre cose che faccio. Mi va benissimo anche dover suonare il contrabbasso in modo più funzionale, «in funzione di». So fare anche questo e non mi dispiace farlo. Tutti quanti abbiamo una provenienza, per piccola che sia, anche se poi si cambia, ma c’è chi non vuole aver più a che fare con ciò da cui proviene. È un atteggiamento che ho sempre trovato strano, perché ritengo sia giusto far vedere da dove si arriva. E a volte ti capita di suonare qualcosa di più somigliante alle tue origini, qualcosa che in un certo senso viene dai cambiamenti del jazz nei primi anni Sessanta, la musica con cui sono cresciuto io, anche se solo attraverso i dischi. Però sono stato contentissimo il giorno in cui Rashied Ali mi ha detto: «Non suoni come se tu fossi cresciuto con noi. Ma hai qualcos’altro, ed è molto compatibile con quel che faccio io. Resta il fatto che non suoni come se tu fossi cresciuto con noi». E questo è tutto: la crescita, la naturalezza che viene da ciò con cui si cresce. Xu Fengxia è cresciuta con i suoni cinesi, e questo aspetto resterà con lei per tutta la vita.

Poi c’è la questione della forma e del termine free music – una parola come free ha grande importanza movimenti politici e movimenti sociali, da Gandhi a Mandela eccetera. «Libero», giusto? Ma per quanto riguarda la free music, per prima cosa, ritengo che sia giusto delimitare il termine e dire che è musica libera da una forma preordinata. Quindi torniamo al concetto di musica locale. Tutta la musica del mondo ha un qualche tipo di forma locale. E anche la musica classica europea è stata una musica locale, anche se oggi ci sono direttori d’orchestra americani o giapponesi, ma è stata una musica locale due o trecento anni fa, locale come la musica guzheng, per quanto possa esser grande la tradizione di un luogo. Può essere una tradizione più piccola o più grande, questo non importa. E la musica locale ha sempre certe melodie e certi ritmi, e pure un’estetica, che sono locali. Ma ora possiamo fare tutto. Inoltre, la musica locale ha di solito una forma predeterminata anche se c’è molta improvvisazione: anche il raga indiano ha una scala molto limitata, su cui si improvvisa. O le donne Inuit, quando cantano l’una nella bocca dell’altra, utilizzano una certa forma. E la free music oggi ci dice che non abbiamo più una forma. Si tratta di una novità, una musica in cui la forma viene dopo. Di solito prima viene la forma, e all’interno di questo o quel modulo nasce la musica. Ma con la free music si suona un pezzo senza sapere nulla della forma che assumerà, e alla fine si può dire: «Ecco il pezzo aveva questa o quella forma». Se lo si ascolta di nuovo e si desidera analizzarlo, è lì che gli si attribuisce una forma. In ogni pezzo c’è una nuova forma. Ma non si ha una forma predeterminata, ed è questo è il punto: musica priva di una forma predeterminata. La free music è priva di una forma predeterminata. Insomma, sto parlando come un insegnante di tedesco…

La free music, per fortuna, è anche priva di melodie che si infiltrano nella testa e rimangono lì per giorni. Il vostro coinvolgimento con la musica vi rende in qualche modo immuni da questo terrore?

Il modo scherzoso in cui ne parli rende molto chiaro ciò che vuoi dire. In realtà io vedo il problema in maniera un po’ più complessa, e trovo la tua domanda molto interessante. La cultura europea, bla bla bla, è molto progredita nell’astrazione. Tutto questo si può trovare nella religione, nella filosofia, nell’arte. C’è stata molta astrazione da noi, in particolare nel Ventesimo secolo. E penso che la mente europea sia andata molto avanti nell’astrazione e negli aspetti intellettuali, in tante maniere diverse. A volte abbiamo un’arte concettuale, è più di un concetto, più di ogni altra cosa, più di qualsiasi parte del corpo. Pensiero. Ma poi abbiamo il trasporto di altre culture, la loro saggezza verso gli aspetti narrativi. Molte culture raccontano una storia per farvi capire qualcosa di profondo. I filosofi europei raccontano un’idea astratta. Non una storia. E questo contrasto tra narrativo e non-narrativo è molto interessante. Derek Bailey, per esempio, improvvisa molto all’interno di una consapevolezza strutturale, ma in sostanza lui è non-narrativo, non racconta delle storie. Ha preferito esplorare i suoni in un contesto strutturale, semplificando molto. E poi c’è altra gente. La melodia è fondamentalmente qualcosa di narrativo, racconta una storia. Mi rendo sempre conto di realizzare piccole narrazioni: ho sempre piccole cose da dire ma possono spezzarsi, si possono fermare prima di diventare interessanti. Ho sempre frammenti di cose che sono piccole storie ma non una grande storia. In questo modo si arriva a Charles Ives, o a suo padre. Ives era un personaggio molto interessante, compositore e direttore d’orchestra, e nel 1895 (quindi molto tempo fa) ha avuto l’idea di prendere alcune bande della cittadina in cui viveva e e di farle convergere, provenienti da diverse strade, in un solo luogo, mentre ognuna suonava un brano diverso. Questa tecnica Ives l’aveva imparata dal padre, e ha finito per incorporarla spesso nelle sue composizioni. Nel 1984 mi trovavo a New York a casa di non ricordo chi, e alla tv si vedevano trenta canali diversi allo stesso tempo, tutti in una dimensione da francobollo. E ho pensato subito al padre di Ives, al fatto che, cent’anni dopo, la sua vecchia idea si era realizzata: tutto quanto in contemporanea. Naturalmente ci sono delle culture che hanno più potere, ma io non sono così interessato al potere. Però tutte queste diverse culture esistono contemporaneamente. Tipo quando si guarda la tv e c’è qualcosa che accade in un luogo e qualcosa che accade in un altro, e le informazioni arrivano tutte assieme. Insomma, alla fine si capisce che il padre di Charles Ives aveva ragione: non c’è un centro vero e proprio, tutto esiste allo stesso tempo.

Un mio assolo di contrabbasso è una linea orizzontale, un po’ di narrazione e un po’ di narrazione e un po’ di narrazione, una piccola storia, un’altra piccola storia. Invece, pensando in senso verticale, potrei suonare tutte queste piccole cose assieme: è ovvio che non possa farlo materialmente, però – parlando teoricamente o filosoficamente – posso immaginare che siano presenti tutte quante allo stesso tempo. Ma, dal momento che non posso farlo da solo, devo prendere venticinque bassisti che lo facciano per me, e questa è tutta un’altra cosa. In un certo senso, ritengo di essere costretto a fare queste piccole narrazioni in un modo orizzontale, nel tempo, perché non posso farlo altrimenti. Ma se potessi farlo in maniera verticale mi piacerebbe suonare tutte queste cose allo stesso tempo. Tornando a Ives padre, arriviamo al punto in cui la narrazione viene inserita in un contesto completamente diverso. Ecco cosa diceva ha detto: «Questa banda sta suonando questa melodia – musica locale, si potrebbe dire – o questa narrazione e quest’altra narrazione, e alla fine ci sono sei-otto diverse narrazioni in corso, in contemporanea e la cosa non può più funzionare, perché io sto raccontando la mia storia e la mia storia è davvero centrale, la mia storia è importante ma l’importanza finisce per scomparire».

Oggi tutto ha la stessa importanza e valore, i suoni dell’Africa, della Cina e dell’India, del Sudamerica

E questa è la cosa più interessante, il fatto che oggi possiamo dire che tutto ha la stessa importanza, ogni cultura, ogni suono, da qualche parte in Africa o da qualche parte in Cina o da qualche parte in India, da qualche parte in Sudamerica, in Europa, ovunque. Perché ogni canzone ha lo stesso valore, ma non più di un centinaio di anni fa la gente non la pensava così. Eccetto il padre di Ives. E questo è un aspetto interessante. E poi si arriva a cose come quelle che fa Peter Gabriel, per dire, che fa un grande minestrone, prende un certo ritmo, un accordo, una scala, roba che viene dall’Africa e viene dall’India, e mischia tutto insieme. Però Gabriel dà a tutto quanto un solo groove, mentre noi non utilizziamo un groove. Usiamo soltanto lo spazio libero dalla forma che si sviluppa quando suoniamo. Così nella nostra musica voi non sentirete le melodie per intero ma sentirete frammenti di melodie – e si possono avere così belle melodie – ho alcune melodie, ma non sono più così importanti. Sono semplicemente inserite in un contesto più ampio, di cambiamento, fatto di altre cose. Forse sto parlando troppo? Va bene, cambiamo punto di vista. Credo che la maggior parte della gente, forse tutti, ami il cibo cucinato dalla mamma. Cresciamo, questo cibo ci piace, e lo mangiamo magari una volta alla settimana. A casa mia, il giovedì c’era una certa pietanza e il venerdì un’altra. Insomma, ti piace il cibo col quale sei cresciuto. Ma non si tratta solo del cibo, anche della musica, dei sentimenti, delle persone. Sai come reagiscono le persone, quelle con cui sei cresciuto. Prendiamo il caso di Xu Fengxia: ha cambiato cultura, adesso vive qui ma quella che conosce meglio è ancora la sua gente, ne sono sicuro. Capisce come si comportano i tedeschi, e forse ne comprende un bel po’, ma in qualche modo le cose naturali restano quelle con cui sei cresciuto. È come quel che diceva Rashied Ali: se cresci con qualcosa, allora lo hai dentro di te. Così, in un certo senso, una melodia che mi rimane in testa per quattro ore mi fa sentire come a casa. Una melodia è come una casa…

O una prigione?

Certo, ma forse ti piace o forse no, è diverso. Ma le melodie che piacciono a te o quelle che piacciono a me hanno a che fare con la sensazione di casa, di accoglienza. Sì, certo, questa melodia mi piace, sì, mi piace cantarla ancora una volta…

E ancora, e ancora, e ancora…

Sì! E il cibo! Proprio come col cibo della mamma. Voglio mangiarlo ancora. Fantastico. Così, nella vita, ci sono sempre queste cose, non so come definirle, che si ripetono e non fanno che tornare. Per esempio a Pablo Casals, che mi piace molto, chiesero un giorno: «Come ci si sente a suonare le suites per violoncello di Bach ancora e ancora e ancora?». E lui rispose: «Ogni giorno è una cosa nuova». Questo naturalmente non significa che il materiale musicale fosse nuovo, ma che il suo atteggiamento era nuovo. Quindi l’atteggiamento è una cosa importante. A volte mi resta difficile tenere due concerti in un giorno, perché suoni una volta a a mezzogiorno e poi vai da un’altra parte e devi suonare alle nove, non va bene: un concerto al giorno è abbastanza. Prima di suonare di nuovo devi dormire, così affronti il concerto in maniera diversa. Ecco cosa diceva Pablo Casals: ogni giorno è una cosa nuova. Quindi torniamo alle melodie. Melodie che ti sono piaciute, o forse no. Vengono fuori facilmente, anche se non ti piacciono, hanno questo feeling familiare. Altrimenti non ti si ficcherebbero in testa. La melodia è qualcosa che si può ricordare con grande facilità.

Siamo venuti qui oggi con la mia macchina, e mi sono portato dietro un nastro di quarantacinque minuti davvero pacchiano: Zucchero e Pavarotti. C’è su una sola canzone, e si ripete almeno ventisette volte. Proprio qui davanti, quando abbiamo aperto la portiera della macchina e scaricato gli strumenti, tutto il pubblico e i musicisti del festival avranno sicuramente pensato che Peter Kowald e Xu Fengxia non fanno altro che ascoltare roba del genere! E quando finisce il nastro, non serve suonare di nuovo la stessa canzone, così non devo girarlo. L’abbiamo sentito forse venticinque volte. Xu Fengxia voleva cambiarlo: «Che ne diresti di un nastro diverso?». Puoi provarci anche tu, puoi dire, va bene, se questa melodia esiste, cerchi di spingerla via non funziona, è tutto inutile. Invece devi dire: Vieni qui. Sì, mi piaci. Ed è allora che sparisce da sola.

Sandro Cerini