«So» di Peter Gabriel è stato uno dei grandi dischi degli anni Ottanta, una tappa che ha sancito un nuovo corso persino per un fuoriclasse come l’ex leader dei Genesis, che negli ultimi anni l’ha ripreso integralmente in un lungo tour con la formazione originale. Che sensazioni hai ritrovato nel lavorare nuovamente con lui?

È stato molto naturale, esattamente come mi aspettavo. Ho ricevuto un’email che mi chiedeva se fossi disponibile a risuonare «So» in tour e ovviamente la mia risposta è stata: «Sì, ditemi solo cosa devo fare». Poi ci siamo scambiati email con Tony Levin, David Rhodes, David Sancious per raccontarci intenzioni e propositi, e infine con Peter. Nel settembre 2012 ci siamo trovati a Quebec City, dove abbiamo provato calibrando assieme la struttura del concerto. All’epoca avevamo suonato insieme per quasi sette anni e anche adesso, dopo un quarto di secolo, le relazioni sono rimaste ottime. Quindi siamo ripartiti alla grande, da quell’ottimo gruppo che siamo. Si è ricreata la magia lo stesso giorno: eravamo molto felici di essere di nuovo uniti. Così siamo partiti per questo tour che è stato accolto dovunque con entusiasmo: nel 2012 siamo andati in giro negli Stati Uniti e negli anni successivi in Europa. Avverto sempre la stessa gioia; adoro suonare la batteria e in particolare mi piace farlo con Gabriel, perché amo la sua musica. E oggi posso fare qualcosa di diverso rispetto a quando iniziai a suonare con lui. Probabilmente è anche più facile, perché conosco quello che devo suonare, avendolo fatto per tanti anni. Ma soprattutto c’è la gioia di stare di nuovo insieme come una famiglia e fare musica: è un grande privilegio.

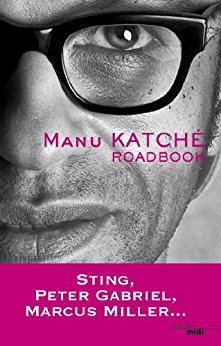

In Roadbook, il tuo libro pubblicato nel 2013 da Cherche Midi, racconti con gusto il piacere di essere musicista… Ti ricordi la prima volta che hai provato quel desiderio?

In Roadbook, il tuo libro pubblicato nel 2013 da Cherche Midi, racconti con gusto il piacere di essere musicista… Ti ricordi la prima volta che hai provato quel desiderio?

Da ragazzo, prima di iniziare a studiare musica, vidi in televisione una band forse inglese o statunitense e pensai: «Ecco cosa voglio fare». Ogni ragazzo ha un sogno, spesso legato allo sport o all’arte. Io vivevo a casa dei miei nonni e ascoltavo tanta musica alla radio: in televisione c’erano solo tre canali in bianco e nero. Mi ricordo che quel batterista aveva un bel modo di muovere le braccia e un bel suono. Andai al conservatorio e studiai i timpani, la cosa che più si avvicinava alla batteria. Quindi il mio approccio allo strumento fu attraverso le percussioni classiche e l’ascolto della musica. Solo in seguito conobbi qualche bassista e poche band che suonavano nei dintorni di casa. Ho cercato di ricostruire tutto ciò nel mio libro, dove parlo di quando conobbi Peter, di quelle storie un po’ segrete dei tour, sulla strada e sul palco, nei ristoranti. E poi di Miles Davis, Marcus Miller, Michel Petrucciani, Herbie Hancock, Mick Jagger, Prince, Tracy Chapman e altri. È un libro sulla vita del musicista: una cosa fatta di rado, per come l’ho impostato io. Sarà tradotto anche in tedesco e giapponese. Ci ho speso un sacco di energia ma ne sono molto contento.

La musica che cosa ti ha insegnato di più?

La libertà. Già un quarto di secolo fa anni fa Peter Gabriel mi disse: «Play as you are». E potei suonare quello che ero all’epoca. La musica che si ha dentro si snoda attraverso un lungo processo: qualche volta si trovano persone che aiutano a sviluppare quello che si può esprimere. E qualche volta no: prendono solo un po’ del tuo tempo. È molto difficile esprimersi anche quando si hanno grandi collaborazioni e io fui fortunato all’epoca, quando conobbi Peter e poi Tony Levin, con cui feci un po’ di strada assieme sia dal punto di vista musicale sia da quello umano. Quando Peter mi chiamò nell’86 ero un turnista che lavorava solo in Francia. Avevo inciso un po’ di dischi ma nulla di speciale. Quella scelta mi sorprese e mi rinfrancò.

Hai avuto un bel coraggio a mollare queste collaborazioni di prestigio per proporre invece la tua musica.

Avevo appena concluso un tour mondiale con Sting e non avevo più voglia di girare troppo. Desideravo stare a casa con i miei quattro bambini e suonare jazz o qualcosa di differente rispetto a quanto avevo appena terminato. Mi hanno chiamato a Nouvelle star, un programma tv dove giudicavo i giovani coinvolti; poi è stata la volta di One Shot Not, dove ho incontrato altri musicisti eccezionali. Sono rimasto nella programmazione di Artè per quattro anni, con soddisfazioni di tutti i tipi. Poi, purtroppo, il programma è stato chiuso per scelta editoriale. In ogni caso mi ha permesso di stare in famiglia, sviluppando la mia appendice jazz.

Vuoi provare a definirne i contorni?

In realtà per me esiste solo la musica. Il termine «jazz» è ancora affascinante ma lo trovo datato. Se qualcuno mi parla di jazz, io penso subito al rock. Nomina la parola «jazz» a un quattordicenne: probabilmente penserà alla musica di suo padre o di suo nonno. Io non faccio differenze tra rock e jazz, anche perché per fortuna la mentalità di noi europei non è conservatrice. Per noi è più facile pensare al jazz come una miscela di diversi stili – anche hip hop, trance – con armonie di jazz: in tal senso rimane un genere in continua evoluzione, mentre negli Stati Uniti il jazz è spesso identificato con il bebop o lo hard bop. E anche alcuni adolescenti in Europa seguono il jazz come seguivano il rock negli anni Settanta. Per questo dico che il jazz è rock: per la sua capacità di attingere a differenti culture. Sono stato a suonare in giro con Stefano Di Battista, anche a Tokio e Shanghai, dove il pubblico era di tutte le età, dai diciassette ai settanta almeno. È stato meraviglioso.

Tra il tuo primo album e il secondo sono passati tredici anni e tanti incontri, tra cui quello con Manfred Eicher con cui hai poi proseguito il rapporto fino al trasferimento in casa Act per «Live In Concert». Che ricordo hai del lavoro con Eicher?

È un uomo fantastico, come del resto testimonia la sua vicenda fuori dal comune. Possiede una mente aperta, molto all’avanguardia: se vuole una cosa te la chiede senza remore. Da musicista, capisce subito se una take è buona o no. Ha un naturale sguardo periferico, di controllo della situazione. Qualche volta discutevamo: fummo anche in aperto disaccordo ma alla fine aveva ragione lui, che del resto fa quel lavoro dal 1969, producendo artisti incredibili come Jan Garbarek, Arvo Pärt, John Abercrombie, Egberto Gismonti e moltissimi altri.

So che, nel tuo quarto e omonimo disco per l’Ecm, lui era contrario all’uso dell’organo Hammond.

So che, nel tuo quarto e omonimo disco per l’Ecm, lui era contrario all’uso dell’organo Hammond.

È vero: non gli piace, mentre per me rappresentava il colore che volevo usare in ogni pezzo. Quasi litigammo ma finii per averla vinta. Non c’è un bassista perché volevo essere libero dal punto di vista del suono: per i bassi c’era sempre l’Hammond, che mi conferiva una certa sicurezza. È quindi un album con più batteria, in cui tutta la musica è stata scritta e dove ho usato tutti gli elementi del mio arsenale, con un’intenzione un po’ bluesy. A ogni modo il produttore ha una grande responsabilità: dato che da lui dipende l’energia dell’album, deve ottenere il massimo da ogni musicista. E se non ha quella capacità non può lavorare. Se c’è feeling non c’è neanche bisogno di parlare molto: funziona comunque.

A proposito di feeling, del gruppo con cui hai inciso «Live In Concert» al New Morning di Parigi fanno parte Tore Brunborg, Jim Watson e Luca Aquino, il quale mi ha confessato che dopo i primi concerti temeva che tu non lo confermassi per via della circolarità della tua musica rispetto al suo linguaggio. Come l’hai scelto?

A proposito di feeling, del gruppo con cui hai inciso «Live In Concert» al New Morning di Parigi fanno parte Tore Brunborg, Jim Watson e Luca Aquino, il quale mi ha confessato che dopo i primi concerti temeva che tu non lo confermassi per via della circolarità della tua musica rispetto al suo linguaggio. Come l’hai scelto?

Non ho mai avuto quel dubbio, perché Luca è davvero un grande musicista oltre che un uomo brillante e simpatico. Cercavo un trombettista che eseguisse le parti registrate su disco da Nils Petter Molvær: così chiesi la disponibilità di Paolo Fresu, che era occupato ma mi suggerì il nome di Luca, il quale suona in maniera parecchio differente rispetto a Nils, anche se ha imparato tutto in poco tempo e molto bene. Luca sa sviluppare nuove idee attraverso quello che gli chiedo di suonare. È capace di mettere insieme tutte quelle cose: una caratteristica fondamentale per la mia musica. Un altro italiano che mi va a genio è Stefano Bollani: abbiamo suonato assieme a Umbria Jazz e possiede un talento impareggiabile. Se non avessi fatto questo mestiere, probabilmente non avrei avuto la fortuna di incontrare quei ragazzi. È proprio questa per me la gioia della musica: incontrare persone di lingua e cultura differenti, che però si riconoscono quando suonano. E con questo si cresce e s’impara.

Vittorio Pio