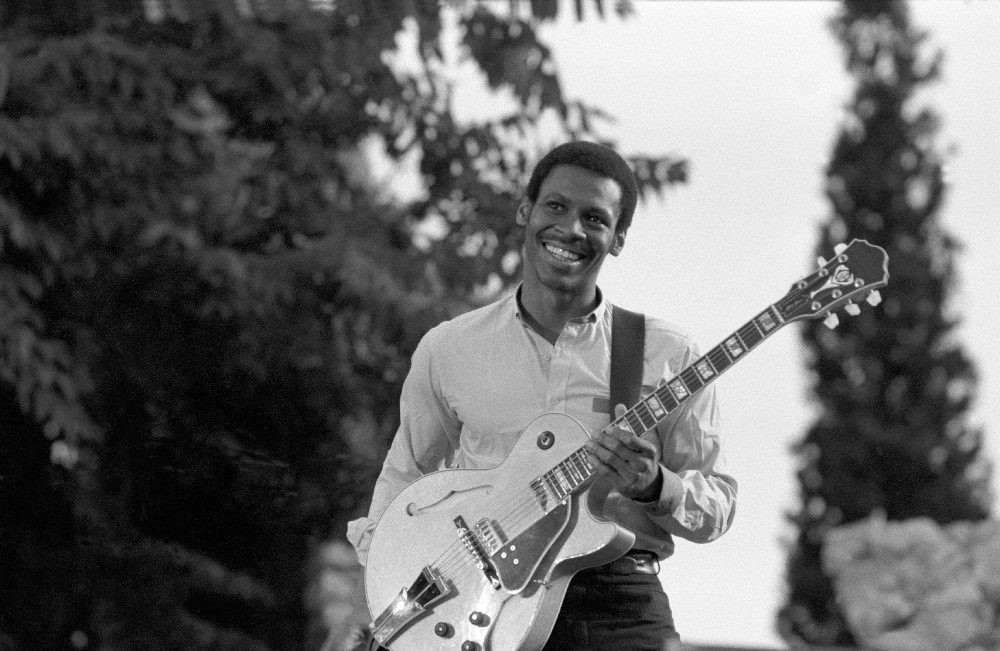

Membro di una foltissima dinastia di jazzisti – dallo zio Ray Bryant al fratello Robin, passando per molti altri – il brillante chitarrista di Filadelfia Kevin Eubanks ci parla delle sue influenze, della carriera e delle aspirazioni.

I chitarristi di jazz svolgono spesso lo stesso ruolo dei pianisti. Sono delle personalità scisse in due, impegnate a lavorare da un punto di vista ritmico ma anche melodico. Da un lato, insieme ai batteristi e ai bassisti, sostengono la musica con combinazioni ritmiche di accordi, dall’altro reggono le melodie improvvisando accanto ai trombettisti, ai sassofonisti, a tutti gli altri solisti. Molto spesso la chitarra può essere utilizzata come strumento percussivo e non è facile trovare chitarristi che sappiano utilizzarla al meglio di tutte queste possibilità. Kevin Eubanks, da Filadelfia, che nel suo curriculum vanta collaborazioni con Art Blakey, Roy Haynes, Slide Hampton e Sam Rivers, è uno di questi. Kevin è il leader della Tonight Show Band, il gruppo che accompagna il celebre talk show americano trasmesso dalla NBC e attualmente condotto da Jay Leno ma portato al successo per più di trent’anni dall’arcinoto Johnny Carson; ma è anche il fratello del famoso trombonista Robin Eubanks e del trombettista Duane, nonché il cugino del pianista Charles e dello scomparso contrabbassista David. Come Robin, anche Kevin ha suonato spesso con il grande Dave Holland, per esempio nel World Trio con Mino Cinelu alle percussioni. Holland e Cinelu appaiono anche nel disco «East West Time Line» che il chitarrista ha inciso a New York e in California.

«East West Time Line» è la rappresentazione di due modi diversi di intendere il jazz. Nella prima parte, registrata a New York, la musica è urbana, nevrotica, forse più creativa. La seconda parte, incisa in California, è invece più rilassata, quasi smooth. La testimonianza del fatto che l’ambiente in cui si registra gioca un ruolo sullo spirito dei musicisti coinvolti. E la scelta è stata quella di servirsi di musicisti differenti, a seconda dell’area geografica di registrazione. Il perché di questa scelta?

In realtà non è stata una cosa decisa a tavolino. Mi è capitato di incidere con musicisti di aree diverse solo per caso; poi, quando abbiamo deciso di realizzare un disco, ci siamo resi conto che quelle incise a New York erano tutte composizioni originali, mentre quelle registrate sulla West Coast erano arrangiamenti di brani composti da altri musicisti. In più ci siamo accorti, ma a posteriori – neanche questo è un fatto voluto – che i brani newyorkesi erano più aggressivi, mentre quelli californiani avevano una dimensione più soulful, più romantica e, come hai detto tu, più smooth. Allora abbiamo pensato di dividere il disco in due parti e di dargli quel titolo.

Ma quale delle due dimensioni è quella che preferisci, quella in cui ti senti maggiormente a tuo agio?

Non ho preferenze. La musica è come la vita, alcune volte è agitata, altre volte è rilassata. Qualche volta durante il giorno può scoppiare un temporale e sentirsi più nervosi, aggressivi, in altri giorni c’è il sole e ci capita di essere più tranquilli. Nella musica è la stessa cosa. A me piace ascoltare Nat King Cole o Sam Cooke e nello stesso tempo sono attratto da una musica più complessa nella sua struttura. L’importante è che la musica venga dal cuore e sia in equilibrio tra queste due dimensioni. Certo a New York ci sono le mie radici, la mia famiglia, Roy Haynes, McCoy Tyner, c’era Art Blakey, i musicisti con i quali sono cresciuto musicalmente con i quali ho fatto dischi e tour importanti. Poi mi sono trasferito in California…

In quale parte della California vivi?

Bell Canyon. Ma suono molto più spesso a New York.

Raccontaci la tua storia.

A sette anni ho iniziato a suonare il violino, uno strumento che apprezzo ancora molto. E avere smesso di suonarlo è un grosso dispiacere. Adoravo Paganini. A dodici anni ho iniziato a suonare la chitarra, in piccole band dell’epoca. Tutto questo accadeva a Filadelfia, la mia città natale. Poi ho studiato al Berklee, dove ho incontrato musicisti provenienti da ogni parte del mondo. Alla fine ho deciso di trasferirmi a New York, e là ho cominciato a incidere dischi per Elektra Musician, Blue Note e altre etichette importanti. Nel frattempo avevo conosciuto Art Blakey ed ero andato in tour con lui. Lì è davvero iniziata la mia carriera di musicista, perché l’aver fatto parte dei Jazz Messengers mi ha dato la possibilità di inserirmi nel giro giusto. Ho inciso dischi a mio nome, ho suonato con Sam Rivers, ho fatto tour in Europa, ho insegnato a Perugia per quattro o cinque anni. L’ambizione è sempre stata quella di comporre e incidere musica mia. All’inizio ho dovuto fare i conti con ciò che andava di moda all’epoca, e quello – avevo circa quindici anni, e come tutti a quell’età ero un po’ ribelle – era il periodo del rock e quindi di un modo aggressivo di suonare la chitarra. Nel jazz andava la fusion e anch’io fui attratto da quel tipo di sonorità. Era in sintonia con la mia natura di teenager sopra le righe: suonavo funk, mi piaceva Frank Zappa ma anche Chick Corea nel suo periodo fusion, dove la chitarra era in bella evidenza. E prima di loro Jimi Hendrix, Buddy Guy, il blues. Poi è arrivato il jazz nella sua dimensione più acustica, me ne sono innamorato ed è questo il motivo principale per cui in me convivono due anime, una più aggressiva che mi deriva dalla mia passione per il rock e la chitarra elettrica e l’altra più morbida, che viene fuori dal mio amore per il jazz. Dopo qualche anno di vita professionale a New York mi è stato proposto di spostarmi a Los Angeles e lavorare per la televisione. Ho accettato di buon grado perché ero stanco di vivere in tour. Lavoro per la televisione da diciott’anni e ho suonato tutti i generi di musica: country, pop, rock, jazz. Ho conosciuto artisti provenienti da mondi diversi, sono diventato amico di Willie Nelson. Poi ho ripreso ad incidere e ad andare in tour e adesso eccomi qui a parlare con te.

Cos’è la tradizione per te?

Sono cresciuto in una famiglia in cui si suonava e si ascoltava jazz e gospel ma anche musica classica. Mio zio era Ray Bryant, il grande pianista jazz; mia madre Vera, anche lei pianista, suona gospel e classica. Per me avvicinarmi a questi mondi è stato un processo molto naturale, e quando ho iniziato ad interessarmi al jazz ho sentito qualcosa che faceva parte del mio codice genetico. Il jazz mi ha insegnato moltissimo sulla melodia, l’armonia, la storia della mia gente. Era una cultura per me non accademica, che proveniva dall’ascolto dei dischi di mio zio. Lui mi ha fattto capire che per noi il jazz non è stato soltanto musica ma il simbolo di una cultura, la musica dell’America, una forma di arte così profonda da aver influenzato buona parte della cultura del nostro Paese nel secolo scorso.

Il tuo legame con tutto quello che ruota attorno al jazz. Soul, hip-hop, rock, eccetera.

Da ragazzo, a Filadelfia, suonavo funk. Suonavo la musica di James Brown. Vedi, io penso che tutta la musica sia connessa: nel funky puoi ascoltare il blues, nel blues il gospel, nel rap c’è un sacco di blues. È come in un bosco: è difficile separare le radici degli alberi perché sono tutte intrecciate sottoterra, nello stesso terreno. Il mio legame con queste musiche non è intellettuale ma naturale, e mi porta a non fare distinzioni tra di esse ma a considerarle tutte ramificazioni di un unico grande albero.

Le tue principali influenze…

Sulla chitarra? Di sicuro Wes Montgomery e Jimi Hendrix. Wes è stato forse quello che mi ha influenzato di più: la sua musica è straordinaria, elegante, è semplice ma se ci fai caso è complessa nella sua semplicità. Il suo suono è chiaro, cristallino. Quando lo senti suonare tu credi che tutto sia casuale, non voluto, gli accordi, gli assoli, le strutture. La sua non è una prospettiva accademica, intellettuale, nella sua musica si respira umanità, emotività. È qualcosa che prima di lui non esisteva ma che in lui ha trovato un senso: il movimento degli accordi, l’efficacia degli assolo. Sentire la musica di Wes è come guardare il sole che sorge e che tramonta, un fatto assolutamente naturale e ovvio ma che non ti stanchi mai di osservare o, nel suo caso, di ascoltare. Jimi Hendrix è stato per me un missile. Mi ha dato energia, coraggio, la forza di gridare. Da lui non ho mai copiato nulla, non ho mai provato a trascrivere i suoi assolo però la sua musica mi ha permesso di sviluppare quella forza in più che nel jazz non sempre è concessa. Il jazz è Wes Montgomery, è Joe Pass: io li adoro, ma quando ero un adolescente e avevo una chitarra nuova volevo ribellarmi e far sentire al mondo la mia presenza. Jimi mi ha permesso di farlo, mi ha fatto capire che la chitarra può essere molto più espressiva. Nella sua musica senti il rock, il blues, l’R&B, tutta la creatività possibile, Jimi faceva fusion prima della fusion. In quella di Wes Montgomery ascolti la melodia, l’armonia, tutta la grande cultura del jazz. Da lui continuo ancora a imparare.

E a livello di composizione?

La musica classica. Da bambino ascoltavo mia madre mentre impartiva lezioni di piano. Bach, Chopin, mi piace la tecnica di Chopin, mi piacciono le sue linee in continuo sviluppo. Molte delle mie composizioni e delle linee per chitarra si basano su brani classici. Quando scrivo per piccoli gruppi mi piace concentrarmi sulla melodia e sul contrappunto, per ottenere un sound importante. Non hai bisogno di una band di dieci elementi per far sentire la forza della tua musica, la puoi far sentire anche con un duo o da solo. È la qualità della composizione a fare la differenza. Mi fanno ridere quando mi chiedono se devo suonare con un trio, un quartetto o un quintetto, come se ci fosse una sostanziale differenza. È la musica che fa la differenza. Confermo, mi piacciono i compositori classici, Mahler, Beethoven. A volte mi sembra che nel jazz vi siano straordinari solisti ma che manchi il concetto della band intesa come gruppo d’insieme. Credo che tutti i jazzisti dovrebbero ascoltare più musica classica per sviluppare questo concetto.

Nella prima parte del tuo disco suona Nicholas Payton, inventore dell’acronimo BAM. Tu cosa pensi di questa iniziativa?

Penso che la musica sia qualcosa che abbia a che fare con la collettività, e con questo termine intendo la comunanza, l’incontro dei musicisti, delle persone. Ritorno a quello che ho detto prima: nel jazz c’è troppo individualismo, ognuno guarda al proprio orticello, alla propria fantastica capacità di suonare, di fare degli assolo superlativi. Ma il problema è che abbiamo perso di vista la musica nel suo insieme, e siccome la musica è una forma d’arte che non può e non deve essere avulsa dalla società in cui ognuno di noi vive, è la musica stessa a soffrirne. Quindi non mi interessano le definizioni. Sono una persona aperta e ho a cuore chiunque viva attorno a me. Se sei un musicista moderno devi avere una mentalità il più aperta possibile.

Nicola Gaeta