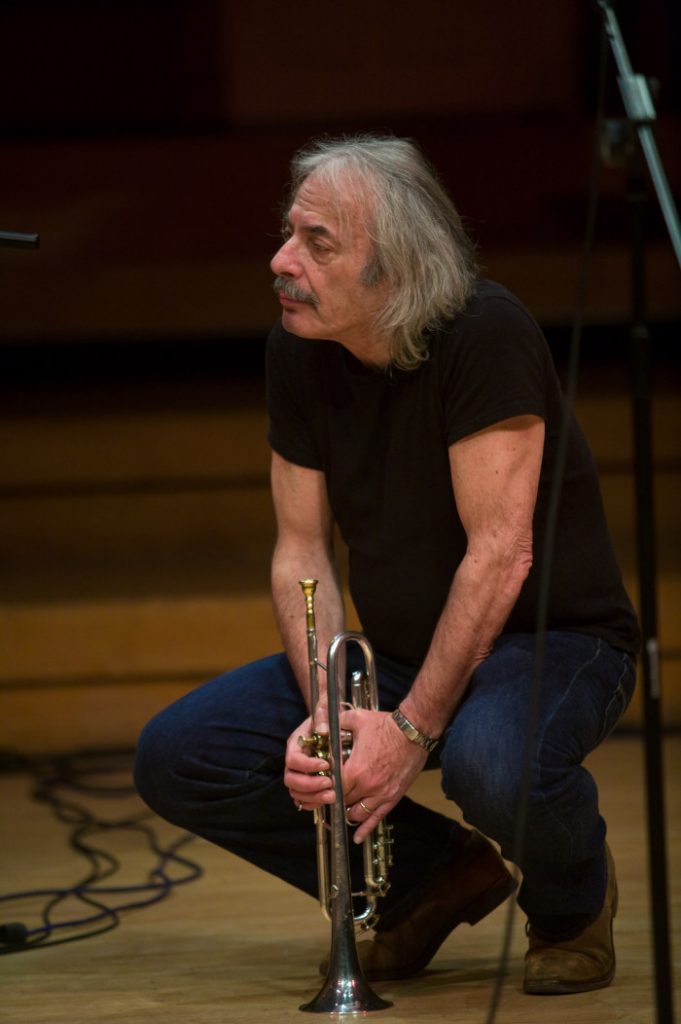

Nel giorno dell’ottantesimo compleanno di Enrico Rava, ripubblichiamo una delle prime interviste da lui rilasciate al nostro mensile (ne seguiranno, nel corso dei decenni, moltissime altre). Buona lettura.

QUATTRO CHIACCHIERE CON ENRICO RAVA

Il nostro ambasciatore jazz in USA ci parla delle sue esperienze

[da Musica Jazz, n° 300, novembre 1972]

Mi era sgusciato fra le dita, dopo l’ultimo concerto torinese, e la chiacchierata che m’ero ripromesso aveva subito un forzato rinvio. Poi, inaspettato, Enrico Rava è riapparso a Torino, mi ha telefonato e ora, davanti a due whiskey, mi racconta le sue esperienze di jazzman italiano trapiantato in America.

Il torinese Rava è nato nel 1939 a Trieste («per caso») e fu, verso la metà degli anni Sessanta, uno dei primi italiani ad adottare il linguaggio free, inserendosi nel mondo dei musicisti americani che portavano in Europa la nuova favella jazzistica, suonando con molti di essi e lavorando caparbiamente per crearsi uno stile personale. È credenza diffusa – mi dice – che la sua partenza dall’Italia abbia seguito una linea retta: nulla di più errato. La storia cominciò quando, ingaggiato dallo Swing Club del capoluogo piemontese, Enrico telefonò a Steve Lacy – che si trovava a Roma, dove era arrivato con Carla Bley – per invitarlo a suonare con lui. L’offerta venne accettata, e Steve giunse da Roma con Aldo Romano e Kent Carter. Non erano passati due giorni che Lacy chiese a Enrico di entrare nel suo gruppo, e, com’è facile immaginare, la proposta fu afferrata al volo: era nato così il nuovo quartetto. Terminato l’impegno torinese, la formazione si spostò a Milano, per incidere un lp, nel febbraio del 1966; poi, lo stesso giorno, ebbe luogo la registrazione del disco di Giorgio Gaslini «Nuovi Sentimenti», con Don Cherry e Gato Barbieri. Ma Kent Carter voleva tornare in America, e Aldo Romano si unì a Don Cherry. Il quartetto non esisteva più.

Partenza dei due superstiti per Londra, allora, ad ascoltare un nuovo batterista, Louis Moholo, segnalato da Roswell Rudd, e scoperta nella capitale britannica di un contrabbassista sudafricano, Johnny Dyani. Il nuovo gruppo ottenne subito alcune scritture e, il 10 marzo 1966, incise anche un lp. Con un mesto sorriso Rava riconosce che né del disco, né di quel mister Hopkins che lo aveva fatto registrare, seppe più nulla: « Cose che succedono…». Ritorno in Italia per «fare alcune cose alla TV», ed esperienza «tragica» al Festival di San Remo. Poi partenza per l’Argentina. Là, otto mesi di esperienza eccitante, vivendo in una sorta di «comune» con Steve e gli altri, e incisione di un disco per la ESP. Infine, partenza di Rava per New York, da solo, per preparare il terreno agli amici e concludere delle trattative già in corso per diverse esibizioni. A New York, però, Rava attese invano l’arrivo di Steve. Una telefonata, effettuata dopo una lunga attesa, gli portò la mazzata: Steve aveva sciolto il quartetto e augurava buona fortuna all’amico lontano. Ma lascio, qui, la parola a Enrico: «Puoi immaginare: solo, senza soldi, con un visto turistico, senza conoscere la lingua. Un vero guaio».

E

come affrontasti la situazione?

Be’,

è proprio il momento, questo, di dire una cosa: tutti hanno sempre creduto che

Rava fosse andato in America da figlio di papà. Niente di più lontano dal vero.

Sai come vissi i primi mesi? Con quello che guadagnava Graziella, mia moglie,

che faceva la baby-sitter dieci, dodici ore al giorno. Sì, suonavo anche, ma

ogni tanto, e per quattro soldi. E debbo dire grazie al fatto che il jazz, in

America, vive in una specie di sottomondo dove non ci sono molti controlli, se

no, senza tessere sindacali e visti regolari, proprio non so come avrei potuto

fare.

Ma

New York, almeno, era come te l’eri immaginata?

Sai,

noi idealizziamo l’America, e io non ero certo diverso dagli altri. Avevo

cominciato a suonare, credo tra i primi in Italia, il free, e credevo di

trovare a New York il luogo in cui avrei potuto dire anch’io la mia parola. In

pratica trovai un mondo ben diverso da quello che avevo immaginato. Intanto va

detto che ci sono, là, centinaia, migliaia di musicisti bravissimi: un mondo

sterminato. Così numerosi che da un quartiere all’altro neppure si conoscono!

Ti faccio un solo esempio, che vale per tutti. Io suonavo con Roswell Rudd

(come avevo suonato, anche, con Rashied Ali, con Marion Brown, con Perry

Robinson e molti altri che qui nessuno conosce anche se sono eccellenti jazzmen)

e sapevo dell’ammirazione di Rudd per Curtis Fuller, che chiamava «The Master».

Bene, una sera, mentre suonavo in un locale della 42th Street, mi venne

presentato, nell’intervallo, proprio Fuller. Chiamai allora Rudd, anche perché

Fuller mi aveva espresso altrettanta ammirazione per Roswell, e scoprii che i

due non si erano mai visti! Andò a finire, insomma, che fui io a presentarli a

vicenda… T’immagini che mondo?

Allora adesso suoni regolarmente?

Sì, dal 1968 ho ottenuto il visto regolare e posso suonare ovunque. Proprio di recente, per un mese, abbiamo suonato all’università di Bennington ed effettuato concerti qua e là. Non credere però che la vita sia facile, per un musicistadi jazz. Anche per quelli ben più famosi di me. Non ti faccio nomi perché danneggerei gli interessati, ma potrei citarti tanti, troppi casi di musicisti che per sbarcare il lunario debbono sottostare a lavori anche molto umili. A meno, naturalmente, che non vogliano chinare la testa e suonare musica commerciale. Se no vanno a finire in qualche locale, e ne ricordo uno dove, quando pagano, pagano cinque dollari per sera… Naturalmente non è dappertutto così: all’Half Note, per esempio, suonano fissi Al Cohn e Zoot Sims, una musica di ispirazione californiana che è gradita da un pubblico «bene» di signori di mezza età. Poi c’è il Playboy Club a Manhattan, ma al Glad’s, invece, c’è un pubblico fatto per tre quarti di neri e per il rimanente di bianchi. Lì si fa musica più attuale, più «vera». Io, a dire il vero, preferisco il Baron’s, a Harlem, dove ci sono quasi esclusivamente neri, e i bianchi che lo frequentano sono per lo più musicisti o, comunque, gente che conosce bene il jazz. Al Village, Art D’Lugoff se la cava come può: lì si suona jazz attuale, alla Herbie Hancock per intenderci, e anche lì il pubblico è fatto di intenditori .

Quindi, se ho capito bene, c’è un certo ritorno di interesse per il jazz?

Certamente sì. Proprio di recente, a parte il festival di George Wein che vive per conto suo, al Fillmore hanno suonato Yusef Lateef, Pharoah Sanders, lo stesso Dizzy Gillespie. E teatri che fino a ieri aprivano le loro porte solo al rock stanno tornando al jazz. Molti locali, poi, dedicano almeno una sera a questa musica: io suono, da circa un anno, in un club tutti i martedì. Bene, da qualche mese abbiamo dei pienoni che un anno fa erano inconcepibili. E anche i complessi rock sono costretti ad assumere solisti di estrazione jazzistica, lasciando loro ampio spazio per gli assolo, perché sono quelli che ottengono maggior messe di applausi. E non ti parlo di cose sentite dire : la cosa è successa a me personalmente.

Insomma, New York è ancora e sempre il centro vitale del jazz.

Non può esserci dubbio, il jazz è una cosa americana, anzi, per essere più esatti, nero-americana, ed è per me, e non solo per me, il più importante fatto musicale del secolo. Ed è a New York che lo si può vivere. Io, se debbo dire la verità, non è che mi trovi poi troppo bene, che ami vivere in questa città che è un mondo in un mondo, anche se ha degli aspetti veramente affascinanti. Ma solo a New York ci si può sentire in un certo modo: la vita che vivi ti spinge, con non so che cosa, a un certo tipo di suono. Vedi, mi dai lo spunto per dire una cosa. È inutile che continuiamo a raccontarci le favole del «jazz all’italiana» o, che so, del «jazz alla polacca», ecco. Il jazz, non c’è niente da fare, è lì è lì che è nato veramente (non dimentico certo New Orleans o Chicago) ed è lì che è diventato patrimonio musicale di tutto il mondo e oggi, e sempre, non può essere che lì. Anche a Los Angeles c’è jazz, ma è jazz condizionato all’industria cinematografica, capisci? Quincy Jones, per esempio, a me piace molto, però laggiù fa musica per film, non fa jazz. E così altri come Don Ellis eccetera. A New York no, tu fai jazz. Ornette, per esempio, incise a Los Angeles, con Don Cherry, i suoi primi dischi, ma fu a New York che realizzò «Free Jazz» con il suo doppio quartetto.

E tu hai intenzione di rimanere sempre a New York?

No. Per ora continuo a viverci anche perché sto facendo notevoli esperienze, anche molto nuove, come con l’ultimo disco della Jazz Composer’s Orchestra («Escalator Over The Hill») che è una cosa voluta da Carla Bley e Mike Mantler. A New York sono in contatto con Cecil Taylor, che per me è uno dei più grandi musicisti viventi, ma ora voglio muovermi un po’ di più, tornare in Italia un po’ più sovente, per tanti motivi, che sono in parte familiari e in parte dettati da un certo tipo di educazione e, perché no?, anche da certe esigenze culinarie…

Vorrei finire questa chiacchierata parlando un poco dell’uomo che ti ha ispirato, Miles Davis. Qual è il tuo parere sull’ultima produzione di Miles?

Guarda, Miles è sempre il solito. Quello che fa oggi, debbo essere sincero, non mi interessa e, anche, non mi piace. Che usi l’amplificazione mi lascia indifferente: anch’io suono «nel» microfono. C’è e lo uso, ecco, e la cosa mi rende più libero anziché obbligarmi a cercare le note «forti». Ti dico di più, non uso il pickup come fa lui (non il wah-wah, che non mi interessa) solo perché non ho i suoi soldi, che sono necessari a comprarne uno così buono. Si capisce che lui, anche suonando come fa a volte per la sterminata platea del rock, di soldi ne fa. Il rock? Non mi interessa se intendi quello bianco, quello cioè esportato in Inghilterra e di estrazione nera e riesportato in America come prodotto di consumo, che è servito a qualcuno a farsi tanti soldi. Se ispirazione cerco, oggi, è nel soul nero, quello genuino, quello che, secondo me, ispira Aretha, che è a mio parere la più grande cantante d’oggi. Che cosa dirti ancora? Voglio fare la musica che mi piace, quella che sento dentro, insomma in cui io possa credere.

Mi hai detto che verrai in Europa in autunno. Forse allora potrai, con la tromba, spiegare ancor meglio il tuo pensiero.

Sì, verrò, in Italia, e spero di fermarmi un poco. Ho ritrovato tanti amici che non si erano dimenticati di me, e davvero la cosa mi ha fatto tanto piacere.

Gian Carlo Roncaglia