Per un musicista che ha attraversato più della metà della storia del jazz suonando assieme ai grandi senza disdegnare i minori, rimanendo indenne in un momento storico di questa musica ricco di cambiamenti ma anche di decessi non certo naturali, abbracciare ancora il contrabbasso alla bella età di ottantotto anni e suonarlo col piacere di sempre è una vittoria che ha pochi uguali e merita tutti i nostri onori.

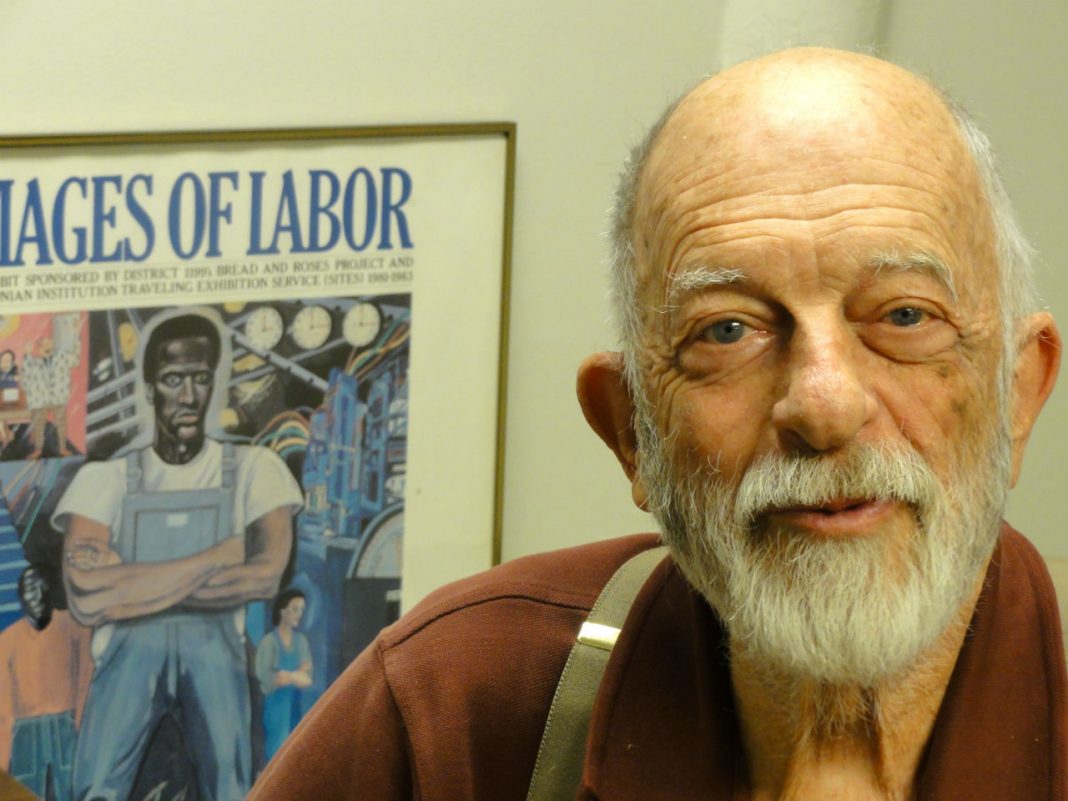

Bill Crow emana simpatia, serenità e distensione fin dal primo momento: non c’è traccia di amarezze e affanni sul suo bel viso di anziano che sorride compiaciuto al pensiero di averne viste tante, di averne vissute innumerevoli e di riuscire a raccontare amabilmente le infinite, dolci e amare storie legate al mondo del jazz. Parlando della sua carriera si farebbe prima a elencare con chi non ha suonato da più di sessant’anni a questa parte, eppure il suo nome non brilla della luce che altri suoi colleghi – a volte immeritatamente – amano riverberare. Non ha fatto scuola né scandalo, non leggenda e nemmeno furore, ma chi può vantare ancora oggi di aver suonato in album cruciali per l’evoluzione del linguaggio jazzistico assieme a Stan Getz, Jimmy Raney, Bob Brookmeyer, Zoot Sims, Al Cohn, Milt Jackson e, naturalmente, con il Gerry Mulligan degli anni d’oro, solo per citarne alcuni? Uno stilista raffinato, dal suono corposo e dalla cavata profonda, solido e mai invadente: questo è stato il Bill Crow che conserviamo nelle nostre discoteche. Oggi talvolta si diverte in concerti che non destano di certo clamore ma che gli appassionati cercano di rintracciare fra le fitte maglie della scena jazzistica newyorkese. Quella stessa scena, ovviamente diversa e forse più eccitante, che lo aveva accolto quando, dalla lontanissima Kirkland nel profondo ovest dello stato di Washington, si era azzardato ad arrivare e a cercare di dire la sua nella New York del dopoguerra, ancora infiammata dalla rivolta del bebop alla quale i più rilassati provinciali dell’altra costa cercavano di contrapporre quel cool che sapeva di brezze marine e di ondeggianti armonie, dietro le quali si nascondevano invenzioni non meno eccitanti. Bill è un sereno, lucidissimo, simpatico signore, sempre innamorato della sua prima e unica moglie come un adolescente dopo ben 60 anni di matrimonio («Stasera torno a casa presto, honey», le dice al telefono), che lavora part time al sindacato dei musicisti cercando di dare una mano a chi magari non è stato così fortunato nella vita come certamente lui lo è tutt’oggi.

È vero che ha iniziato suonando il trombone?

Mia madre voleva a tutti i costi farmi suonare il pianoforte, ma sinceramente non andavo proprio bene. Quindi già da ragazzo cominciai ad avvicinarmi alla tromba, tanto per cambiare. Però dopo un paio d’anni mi accorsi che non riuscivo a prendere certe note, per via di problemi con le labbra. Ne parlai con il mio insegnante e lui, guardandomi i denti, mi disse: «Non credo che riuscirai a fare grandi cose con la tromba, ma alla band della scuola serve qualcuno che suoni il flicorno baritono. Prova con quello». Così cominciai a suonare quello strumento dal timbro scuro, però mi piaceva e nell’orchestra aveva delle parti molto interessanti. Poi, un giorno, quello stesso insegnante mi fece ascoltare West End Blues di Louis Armstrong e il jazz entrò immediatamente nella mia vita. Mi innamorai così tanto di quella musica che diventai un avido collezionista di dischi prima ancora di diventare un musicista professionista. Erano gli anni Trenta e Quaranta, e la musica popolare di allora era molto vicina al jazz.

Allora dovrebbe avere una collezione incredibile e di valore!

No. Non più. Avevo decine di scatole di dischi a 78 giri, che ho regalato agli amici quando ho traslocato.

Amici fortunati! Come è arrivato dunque il passaggio da collezionista a musicista professionista?

Quando entrai nell’esercito, verso la fine degli anni Quaranta, continuai a dedicarmi al flicorno baritono nella banda militare. Lì conobbi un trombettista che mi disse che, se volevo fare del jazz, avrei fatto meglio a cambiare strumento: magari il trombone a pistoni. Così, per via di quel nuovo consiglio, passai a quello strumento, che del resto era affine al mio. Quindi decisi di andare a New York per suonare il jazz, quello vero, col trombone. Accadde però che il batterista che conoscevo allora mi disse che aveva un buon ingaggio in un club ma gli mancava il contrabbassista. Cominciai ad inserirmi col trombone ma in poco tempo imparai a suonare il contrabbasso perché l’ingaggio era buono e non potevamo andare avanti con un bassista trovato solo per l’occasione. Pensa che agli inizi non avevo neanche un contrabbasso mio: lo dovevo affittare! In sostanza alla fine avevo trovato il mio strumento, quello con cui mi potevo esprimere al meglio. Siamo così arrivati al 1950. E nel 1952 già suonavo con Stan Getz! Nel frattempo avevo imparato tutti quei brani bop da Teddy Charles, che mi aveva preso a cuore. In definitiva suonavo il contrabbasso da professionista ma ero un autodidatta. Cercavo solo di imparare, di imitare ciò che sentivo. Poi Jimmy Raney venne a suonare con Teddy Charles e fu lui a sollecitare il mio ingresso nella band di Stan Getz. Dopo un po’ di tempo Stan volle cambiare e Jimmy se ne andò: arrivarono Duke Jordan e Kenny Clarke, quindi Bob Brookmeyer. A quel punto fui licenziato anch’io e tornai a suonare con Teddy.

Come’era la scena jazzistica di New York allora? Certo molto diversa da quella di oggi!

C’era gran fermento ovunque e io, che ero arrivato da poco, cercavo di inserirmi, di conoscere musicisti, di trovare ingaggi. Avevo le orecchie tese per sentire se c’era qualcuno che avesse bisogno di un contrabbassista. Il Birdland aveva aperto da poco, Charlie Parker suonava come un dannato. Peccato che io non fossi ancora all’altezza, a quel tempo, di suonare con lui. Avrei dato qualsiasi cosa! Divenni amico di Dave Lambert, che conosceva bene Parker. In quei giorni Dave era senza un dollaro e viveva nel Lower East Side con la moglie e una figlia di quattro anni: fu lui a insegnarmi come sopravvivere senza denaro a New York! Che è una specie di arte a sé stante. Dave mi presentò Charlie Parker e Neal Hefti. Neal abitava dalle mie parti, quindi ci incontravamo spesso, e Dave un giorno mi chiamò per cantare in un demotape che doveva preparare per la moglie di Hefti, la cantante Frances Wayne. Ma iI periodo che ricordo con gran piacere fu quello passato con Stan Getz. Devo dire che lì mi resi conto di aver imparato abbastanza per suonare al meglio. Ogni sera, per me, era come andare a scuola. E con i migliori della classe! Quando lasciai quella band andai a sostituire il contrabbassista nell’orchestra di Claude Thornhill: quella fu un’altra esperienza importante per me. Avevo già sentito la band di Thornhill quando era al suo apogeo, ai tempi in cui mi trovavo nell’esercito: era fenomenale. Nel momento in cui arrivai io, l’orchestra non aveva più la corposità di una volta: c’era un solo corno francese, niente tuba o chitarra, ma la musica aveva ancora qualcosa di speciale. Un altro periodo molto educativo per me.

Le è sempre piaciuto suonare con musicisti diversi e in situazioni differenti l’una dall’altra. Non ha mai avuto un suo gruppo? Una band in cui era leader?

Non ne ho mai avuto la vera opportunità. Accettavo di suonare con altri che desideravano ingaggiarmi. Dopo Thornhill andai a suonare nel quartetto di Terry Gibbs e con quella band feci un lungo tour negli Stati Uniti.

Come avvenne l’incontro con Gerry Mulligan?

Lo avevo conosciuto quando anche lui girava per i club di New York per vedere cosa succedeva e magari trovare ingaggi. A quel tempo c’era uno studio, il Nola – non quello dove si registrava – che era sostanzialmente un insieme di sale prova date in affitto a poco prezzo. Era accanto al famoso Brill Building di Times Square. Insomma, al Nola affittavamo la sala grande facendo una colletta, per suonare a lungo. Fu lì che incontrai Gerry, durante una di quelle jam session. Lui ci disse che aveva scritto un po’ di pezzi per la big band di Elliot Lawrence e voleva provarli con noi. C’erano anche suoi arrangiamenti per la band di Gene Krupa. Alla fine ci ritrovammo a suonare a Central Park: non avevamo abbastanza soldi per affittare di nuovo lo studio. Ricordo che qualche volta feci anche da baby-sitter per la figlia di Dave Lambert! Comunque in quella band c’era gente forte, come Brew Moore. I pezzi di Mulligan erano così belli che ci impegnammo a suonarli più volte possibile. Allora i ragazzi trovarono uno studio con accanto la toilette, perché c’erano musicisti che si facevano di droga e periodicamente avevano bisogno di andare in bagno.

Ho il sospetto che lei non abbia mai preso veramente droga pesante in vita sua. Non sarebbe così in forma, oggi! Eppure a quei tempi ne girava parecchia nel jazz .

Beh, ho fumato marijuana e una volta ho provato a farmi di eroina. Ma non ho continuato: avevo la sensazione di avvelenarmi e non mi piaceva. Fu terribile. Eppure quasi tutti si drogavano, allora… Ci capitava di andare anche in un posto sulla 136th Street dove con l’ascensore si scendeva nel seminterrato e da lì, attraverso una porta, in una sala che era situata proprio sotto la strada. Era perfetta per suonare a tutto volume e fare altro! Nessuno avrebbe mai protestato. E poi nessuno di noi aveva un lavoro regolare, quindi qualcuno vendeva anche la roba per poter andare avanti.

Certo che all’epoca non circolava molto denaro nel jazz.

Le cose non sono molto cambiate, oggi! Mi ricordo che le prime volte in cui suonai il lunedì al Birdland con George Wallington, la paga era di dieci dollari. In fondo, a quei tempi, con cinque dollari si poteva anche mangiare.

Tornando a Mulligan: quando ebbe inizio la vostra vera collaborazione musicale?

Gerry era rientrato a New York da un tour nella West Coast e aveva messo in piedi un sestetto. Questo avvenne dopo la sua collaborazione con Chet Baker. Gerry era anche stato in carcere per questioni di droga: a dire il vero aveva smesso, a quel tempo, ma si era trovato al posto sbagliato nel momento sbagliato ed era finito dentro! Quando uscì e incontrò Chet, questi gli disse: «Se mi vuoi nella band mi devi dare 500 dollari alla settimana». E Gerry: «Ma Chet, sono senza un dollaro e non ho lavoro! Credo che adesso tu possa andare per la tua strada». Così finì la loro collaborazione… Comunque dicevo che Gerry mi aveva chiamato, una volta tornato a New York: nel sestetto c’erano Bob Brookmeyer, Zoot Sims, Jon Eardley, Peck Morrison e Dave Bailey. Ma verso la fine del 1955 Peck, il contrabbassista, aveva lasciato il gruppo così Gerry ingaggiò me.

Era una band formidabile, con dentro il suono della West Coast.

Sì, ma quel suono era in effetti nato a New York anni prima, allo studio di Gil Evans sulla 55th, dove si cercava di riprodurre al meglio la lezione di Claude Thornill. Ciò che poi divenne «The Birth of the Cool» a nome di Miles Davis.

La sua vera origine era dunque il suono della band di Claude Thornhill, dove Gil Evans si era fatto le ossa.

Si, certo. E lì dentro c’erano molte idee di Mulligan, con i suoi brani e gli arrangiamenti. Quando poi entrai a far parte del sestetto, oltre alle incisioni facemmo un lungo tour. Andammo anche in Italia con il transatlantico Andrea Doria! Arrivammo a Genova. Ricordo che suonammo lì, quindi a Torino, Bologna, Roma. Un bel giro davvero!

Quella musica era molto raffinata. Difficile da suonare?

No. Trovai difficili da suonare gli arrangiamenti di Gil Evans per Thornhill. Roba complicata davvero, ma allora stavo ancora imparando a suonare il contrabbasso. Dovetti andare da un insegnante per migliorare la tecnica. Quando entrai nella band di Mulligan ero pronto ad affrontare quelle partiture che, seppur complesse, erano scritte così bene che venivano naturali da eseguire. Mi ritengo fortunato ad avere avuto l’opportunità di suonare quella musica.

E dal punto di vista umano, com’era il rapporto con Mulligan?

In genere andavamo molto d’accordo, ma qualche volta si litigava per questioni stupide. E io me ne andavo irritato! Alla fine lasciai la band per circa un anno e poi lui mi chiamò dicendomi: «Senti, sto mettendo su un quartetto con Art Farmer. Vuoi venire?». «Certo che sì!» gli dissi subito. Ancora oggi ascolto quei dischi e mi meraviglio sempre di quello che riuscivamo a fare! Musica splendida. Girammo in Europa anche con quel gruppo. Fu bellissimo.

Lei ha scritto un paio di libri davvero piacevoli: Jazz Anecdotes e From Birdland to Broadway, ambedue per la Oxford University Press. Sono storie di vita vissuta: ci vuole raccontare almeno un episodio che ricorda con piacere?

Mi viene in mente quando Jimmy Raney mi convocò per una serie di concerti al Village Vanguard: «Max Gordon mi ha chiamato. Suoniamo la prossima settimana, ma non riesco a rintracciare Phil Woods. Credi che al suo posto andrebbe bene Lee Konitz?». «Ma certo!» risposi. E lui: «So che a volte Konitz diventa difficile da trattare, specialmente riguardo ai brani da eseguire. Lui ha le sue idee sulla musica da suonare». Così, per semplificare le cose, andammo a casa di Lee per discutere dei brani e fare qualche prova assieme. Passammo una bella serata a casa Konitz, ascoltando musica e suonando i pezzi: tutto andò liscio. Però, quando ci trovammo al Village Vanguard per iniziare la nostra gig e Jimmy ci presentò la lista dei brani, Lee cominciò a discutere e a dire che certi pezzi non gli piacevano e non gli andava di suonarli. Impiegammo almeno dieci minuti prima di trovare un pezzo che andasse bene a Lee. Comunque riuscimmo a fare il primo set. Prima di inziare il secondo, Jimmy ci propose di salire sul palco solo dopo aver scelto e deciso i brani, così da non perdere tutto quel tempo di fronte al pubblico. A quel punto Lee gli disse: «Ti dispiacerebbe non accompagnarmi quando prendo l’assolo?». Jimmy, che era un uomo paziente, gli disse: «Va bene, allora faccio soltanto un paio di accordi e ti lascio da solo con la ritmica». Così il set andò avanti bene. A quel tempo il Vanguard faceva tre set, così al terzo Lee disse a Jimmy: «Ho un’idea: vorrei andare sul palco solo con Bill Crow e Dick Scott [il batterista della band] per qualche brano, dopo di che potresti venire su e suonare con Bill e Dick senza di me». Allora Jimmy Raney perse la pazienza: «Adesso ti dico io cosa succederà: questa è la mia serata, sono io il leader e io ti ho ingaggiato, quindi faremo come dico io. Sceglierò un brano dalla mia lista, saliremo sul palco, ti farò fare un paio di battute iniziali al sax e suoneremo il resto assieme. Va bene?». Konitz rimase ammutolito e suonò senza più dire una parola!… Un’altra storia curiosa la ricordo con Marian McPartland, con la quale suonai per un certo periodo, dopo Mulligan. Marian aveva avuto una richiesta da un hotel nel Midwest per delle serate ben pagate. Quindi partimmo per il lungo viaggio tutti contenti, ma quando arrivammo all’hotel scoprimmo che era stato venduto e che la nuova proprietà non ne voleva sapere di proporre della musica dal vivo! Sconsolati, d’inverno, ce ne andammo ognuno per la sua strada: Marian a Chicago dai parenti del marito e io a New York, dove accettai un lavoro in uno show di Broadway.

Almeno sarà stato un lavoro quotidiano e ben pagato.

Non soltanto quello, ma l’impiego a Broadway mi garantiva anche la pensione, visto che ero regolarmente registrato per via sindacale.

E il jazz?

Gerry Mulligan mi chiamò perché stava per trasferirsi a Hollywood: gli avevano proposto di suonare in un film e mi voleva con sé. Ma io mi ero innamorato di quella che sarebbe diventata mia moglie e non volevo mollare un lavoro fisso a New York per andare in California. Poi seppi che anche senza di me il quartetto di Gerry si era sciolto perché Art Farmer aveva avuto un’offerta da Benny Golson… Gerry rimase a Los Angeles perché col cinema tirava su un bel po’ di soldi e quindi voleva mettere in piedi una big band. Cosa che riuscì a realizzare molto bene, tanto da andare in tour in Europa: aveva Zoot Sims come sax solista principale. Quando tornarono negli Stati Uniti, tutti decisero di rimanere a New York meno il contrabbassista Buddy Clark e il trombettista Conte Candoli che rientrarono in California. Allora Gerry riprese me e chiamò Clark Terry al posto di Candoli. Quella big band era già al massimo e, quando arrivammo noi, fu un piacere immenso suonare con loro. Tra l’altro l’orchestra si trovava sotto il management di Norman Granz, quindi eravamo proprio a cavallo per girare in America e in Europa! Ma nello spazio di sei mesi dal mio arrivo Norman vendette la sua etichetta, la Verve, così Gerry rimase a spasso: da solo non ce la faceva a sostenere economicamente la big band e tornò a suonare in quartetto con me, Brookmeyer e Mel Lewis. Ma anche quel gruppo durò poco. Fu Kai Winding a chiamarmi per suonare dal vivo assieme a J.J. Johnson, la famosa band dei due tromboni. Andammo anche al festival di Newport. E quella fu l’ultima settimana del gruppo, che poi si sciolse. Kai mi propose di suonare al Playboy Club di New York, dove faceva anche il direttore artistico. Fu un bell’ingaggio con bravi musicisti. Ci divertimmo molto ed eravamo pagati bene. Vi suonai per ben cinque anni!

Si può dire che a quel punto la sua vita di musicista era diventata ben solida, con una moglie e del lavoro costante.

Sì. Stavo bene e poi c’erano anche i soldi che arrivavano dalle sedute di registrazione e dai jingles pubblicitari, tanto che io e mia moglie ci trasferimmo in una casa più ampia.

Credo che tutto ciò abbia contribuito a definire in maniera positiva la sua vita e il suo carattere, con un senso di stabilità davvero raro per un musicista di jazz.

Il carattere credo che venga dai miei genitori: ambedue molto positivi, in particolare mia madre che mi ha dato grande forza interiore. Mio padre era un campagnolo con grande senso pratico. Mi diceva sempre: «Conosco solo due canzoni: “Sono sotto la pioggia” e “Non piove più!”». Mia madre invece era molto musicale: cantava e insegnava canto. Ecco perché voleva che imparassi il piano. Una donna molto attiva: ha vissuto fino a 103 anni!

Ecco perché lei si diverte ancora oggi a suonare!

Sì, un paio di volte alla settimana e specialmente nel New Jersey, dove abito. E suono con dei ragazzi che avranno un terzo della mia età! A loro piace fare pratica con me perché conosco tanti standard e così li possono imparare. Riesco ancora a suonare il contrabbasso, adesso soltanto da seduto, ma le mani sono a posto. E a volte mi dedico alla tuba. Me la chiedevano negli show di Broadway, così mi è rimasta e la suono con piacere. Tra l’altro, ogni estate vado a suonare proprio con la tuba a un piccolo festival di dixieland, dove mi esibisco in trio con un cornettista e un banjoista. È una cosa che mi piace perché posso fare molti assolo e quindi rimango in forma. Si vede, no?

Enzo Capua