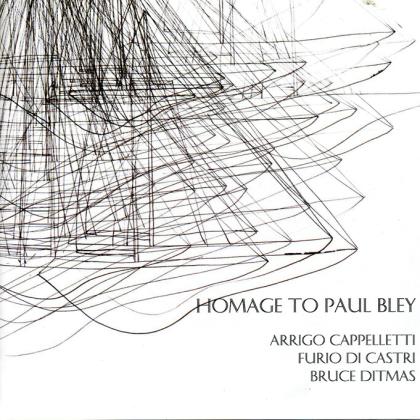

Partiamo dal tuo ultimo cd dedicato a Paul Bley, con due musicisti, Furio Di Castri e Bruce Ditmas, che hanno suonato con lui.

Nelle intenzioni, il disco voleva essere un po’ un punto d’arrivo, il pendant di ciò che rappresenta il libro da me pubblicato per L’Epos nel 2004, Paul Bley: la logica del caso, poi tradotto in inglese da Greg Burk e uscito nel 2010 per la Vehiculepress di Montreal, nel quale pongo l’attenzione soprattutto sulla libera improvvisazione nella musica di Bley, che pure non appartiene all’area strettamente free. È un testo scritto con grande passione nel momento in cui sentivo l’esigenza, chiarendo le mie idee su Bley, di chiarirle anche su me stesso. Il disco è concepito un po’ come l’equivalente in musica, per cui ho chiamato appunto due musicisti che hanno suonato entrambi con Bley. Con Bruce collaboravo già da un paio d’anni, avendolo incontrato al suo ritorno in Italia dopo più di vent’anni di assoluta sparizione. È un personaggio curioso. Negli anni Ottanta ha avuto momenti di grande fama, sia nel gruppo di Rava sia nell’orchestra di Gil Evans, dove ha suonato per quindici anni. Di lui m’interessava soprattutto il fatto che è un batterista molto presente, qualcuno dice persino iperpresente…

Forse perché ha anche una matrice rock.

Forse sì. Comunque io di dischi in trio ne ho fatti tanti, essendo la formazione in cui più mi riconosco, ma quasi sempre li definirei dei «2+1», dove cioè la musica passa sulla direttrice pianoforte-contrabbasso, con la batteria un po’ per conto suo. Anche nel mio penultimo, «In New York», uscito su Music Center nel 2005 e poi integrato da un Philology del 2010 contenente un gruppo di standard provenienti dalla stessa seduta ma a suo tempo scartati perché non m’interessava un disco di standard, si era instaurata una bellissima intesa con quel grande contrabbassista che è John Hébert, mentre Jeff Hirshfield era stato leggerissimo, senza prendere alcuna iniziativa. Ecco, Bruce non è così: c’è un fortissimo interplay, anche umano, che si è instaurato appunto fin dai primi concerti in club di due anni fa. La mia esigenza era quella di formare un trio con due grandi musicisti che dicessero la loro in maniera veramente paritaria nel nome di Bley.

Un piccolo aneddoto personale: l’unica volta in cui ho parlato con Paul Bley ricordo che mi aveva particolarmente colpito sentirgli dire che a casa sua non aveva un pianoforte, preferendo suonare solo in concerto per preservare una data purezza e verginità.

Lo disse anche a me, e io lo interpretai appunto in questa chiave. Ecco: nel libro ho insinuato una componente filosofica molto forte perché, come sai, in me c’è questa matrice.

Certo: so che hai anche insegnato filosofia.

Sì, per sei anni in un liceo linguistico. Quindi mi sono accostato a Bley citando Nietzsche e la sua filosofia del mattino, in cui si dice in pratica che bisognerebbe avvicinarsi alle cose con la stessa freschezza che si ha appena svegli, prima di diventare, lungo la giornata, schiavi delle abitudini e delle convenzioni. È un po’ il tipo di approccio che Bley cercava anche nei confronti degli standard: una sorta di totale ricostruzione alla luce di come ci si sente in quell’istante. Tutto ciò potrebbe far pensare a un approccio mistico, sennonché lui era assolutamente laico.

O forse ascetico?

Bravo. Tornando ai due musicisti del disco, con Furio Di Castri c’eravamo incrociati un sacco di volte senza mai suonare insieme. Devo dire, peraltro, che non ho avuto l’impressione che serbi di Bley un ricordo bellissimo. Comunque a me interessava un certo modo di suonare, anche free, però da parte di un contrabbassista lirico, lucido, sorvegliato, molto organizzato, che è poi un po’ l’idea di free di Bley e dello stesso Coleman: la famosa composizione in tempo reale. Furio ha esattamente questa concezione. Con lui e Bruce ho visto finalmente l’opportunità di avere un vero trio in cui ognuno desse un contributo importante. Volevo davvero suonare meno del solito, obiettivo poi centrato solo in parte.

In effetti è un album di una corporeità, una rotondità, superiori a quelle che ti sono usuali.

C’è più drammaticità, ed è forse proprio questa la componente che mi convince meno, ma mi fa piacere se tu l’hai apprezzata.

Trovo positivo che un artista si stacchi da una sua immagine consolidata: significa che si fa delle domande, che conserva delle curiosità, degli appetiti.

In effetti, riascoltando questo lavoro, mi son detto che non è esattamente quel che avevo in testa, cioè qualcosa di più rarefatto, meditativo, però spesso le cose stanno come dici tu. E comunque Furio e Bruce hanno suonato benissimo e anch’io credo di aver fatto delle cose interessanti, con una maggiore estroversione del solito.

«Homage To Paul Bley», come quasi tutti i cd che hai realizzato negli ultimi anni, è uscito per la Leo. Com’è nato questo rapporto, quasi esclusivo?

Devo fare una premessa riandando al 2007-2008, quando ho iniziato a collaborare con il chitarrista Andrea Massaria. In quel periodo lui più di me voleva cambiare modo di suonare, in direzione free, con una sterzata ben più secca, violenta, radicale di quanto non abbia fatto io, che tutto sommato i miei agganci nel vecchio jazz li mantengo sempre: se non altro perché adoro Bill Evans e ogni tanto tiro ancora fuori qualche standard, le mie radici, il blues, un dato pluralismo di interessi e fonti ispirative, per cui non posso liberarmi neppure del mio amore per il tango e il fado. Con Massaria ci eravamo conosciuti proprio a margine del mio libro su Bley, su certe mie affermazioni in cui Andrea diceva di riconoscersi molto. Poi abbiamo iniziato a suonare in duo, documentando il sodalizio nell’album «Intermittenze» (Music Center, 2009).

Devo però notare, en passant, che – rispetto a quanto dicevi prima – in Massaria la componente lirica è pressoché assente.

Condivido in pieno. E proprio questo spiega perché, grosso modo, nell’ultimo biennio la nostra collaborazione si è un po’ allentata. Siamo sempre molto amici ma entrambi ci siamo accorti di questa distanza: lui tende molto verso il contemporaneo mentre io vado sempre più recuperando questo mio lato free-lirico. Comunque a un certo punto abbiamo pensato di allargare il duo a trio, con uno strumento ad arco. L’idea che l’uomo giusto fosse Mat Maneri mi è venuta sentendo un suo disco, molto cameristico, con Matthew Shipp e Mark O’Leary, «Chamber Trio», appunto della Leo. Ho pensato che mi sarebbe piaciuto fare un disco del genere, che poi è venuto fuori diverso perché io non sono Matthew Shipp, sono meno free; comunque Maneri era la persona giusta.

Grande musicista, con un suono inconfondibile.

Grandissimo. Posso dirti che nella vita ho avuto modo d’incontrare signori musicisti, a volte suonandoci assieme, ma è accanto a lui che per la prima volta ho avuto la netta sensazione che si trattasse di un genio, come tutti i geni con degli aspetti magari anche musicalmente sgradevoli, perché suona o così o così. Nelle note di copertina del primo disco del trio, «Metamorphosis», con cui nel 2011 è nato il sodalizio con la Leo, sottolineo il fascino di questo suo approccio balbettato, frammentato ma non per questo privo di un forte impatto emozionale, oltre al grande pregio di lasciare molto spazio agli altri. Purtroppo, come spesso accade, il trio ha iniziato a sgonfiarsi una volta decollato, perché nessuno ci ha più chiamato. Maneri, del resto, è uno che costa.

Veniamo al presente.

Da un paio d’anni è tornato prepotentemente a galla il mio amore per il tango, accanto alla cantante milanese Anna Maria Musajo, mia vecchia amica, che ha vissuto per diversi anni in Argentina, dove in un momento difficile le ho anche chiesto ospitalità. Si tratta di un trio con Fausto Beccalossi alla fisarmonica, in cui – tra l’altro – recupero una formazione presente nella mia vita in modo carsico da almeno vent’anni, dai tempi del trio con Gianni Coscia e Gioconda Cilio. Teniamo dei concerti che in genere trova Anna Maria, perché io mi sono un po’ stufato di queste cose, e ci divertiamo molto (io e Fausto, improvvisando, andiamo spesso verso il free), con un repertorio di tanghi argentini più o meno classici, tipo Malena, Como dos extraños, Nostalgico, o cose di Piazzolla, alternati a canzoni italiane e francesi ispirate in qualche modo al tango.

Tipo?

Tipo Bugiardo e incosciente.

Che non è né italiana né francese, essendo la traduzione dal catalano della Tieta di Joan Manuel Serrat. Traduzione di Paolo Limiti, fra l’altro (ne esiste anche una in modenese di Guccini), lontanissima dall’originale, per cui sarebbe forse il caso di andare a recuperare il testo così come l’aveva scritto Serrat.

Mi piace l’idea: lo dirò ad Anna Maria. Poi facciamo Avec le temps di Léo Ferré, in genere un repertorio tristissimo…

Avrei pensato anche a Brel, almeno altrettanto vicino al tango che cita pure esplicitamente, per esempio in Tango funèbre.

È vero: di Brel non facciamo nulla.

E di autori italiani? A parte i catalani tradotti?

Era de maggio, o Cosa sono le nuvole di Modugno su testo di Pasolini.

Sempre nell’ambito della canzone, in un’intervista di molti anni fa avevamo parlato di Mia Martini, con cui tu hai collaborato. Ecco: nel ventennale appena scoccato della sua morte, cosa diresti di nuovo? Ti viene in mente ogni tanto?

Mi viene in mente perché molti mi chiedono di lei. Sinceramente il dispiacere maggiore è non esser riuscito a dare alla nostra collaborazione la direzione che lei stessa sembrava a un certo punto volere, in particolare attraverso un progetto dedicato a Tom Waits di cui mi aveva parlato poco prima di morire ma che mi aveva lasciato piuttosto tiepido, anche perché all’epoca conoscevo poco Waits. Oggi reagirei diversamente, spingerei la cosa, per cui quel mio diniego mi lascia un po’ di amaro in bocca. Anche perché lei, nonostante dichiarasse di non amare il jazz, aveva una fortissima carica blues, specie negli ultimi anni, molto nera, su cui c’incontravamo facilmente.

Hai un pezzo preferito, tra quelli che suonavi con lei?

Suzanne di Leonard Cohen nella traduzione di De André, dove di fatto non la accompagnavo, instaurando invece una sorta di contromelodia, un po’ jarrettiana.

Pensierino della sera?

Direi che più passa il tempo e più mi rendo conto che nella professione del fare musica l’elemento che più mi affascina è ancora, a sessantasei anni, la ricerca, vedere cosa salta fuori da determinate combinazioni, tra musicisti, ma anche tra musiche in apparenza lontane tra loro.

In tutto quello che ci siamo detti, che ruolo gioca l’insegnamento?

Decisivo. Da dieci anni insegno al conservatorio di Venezia e visto che suono sempre meno dal vivo, per vari motivi, insegnando mi rifaccio, suono parecchio, verificando anche delle idee, a contatto con gli allievi. La mia ultima passione è Andrew Hill (c’è un suo pezzo, nel disco su Bley, Ashes), che ho approfondito di recente, come compositore ma anche come strumentista, perché mi piacciono molto certi suoi monologhi pianistici, quel modo di ruminare, di masticare i temi, sempre libero, non sul tempo, con una certa asprezza non immune da lirismo. Quindi quest’anno ho proposto un seminario su di lui, con i ragazzi, e vediamo cosa ne viene fuori.

Parlando di insegnamento, di apertura verso i giovani, mi viene in mente Giorgio Gaslini, uno dei musicisti che mi hanno sempre seguito con maggior attenzione. Uno dei suoi ultimi lavori, fra l’altro, è stato musicare il testo di un amico comune, Corvo Rosso, al secolo Furio Sandrini, scrittore satirico e vignettista, una cosa piuttosto forte sulla violenza contro le donne che gli era piaciuta molto, cosicché, non molto prima di morire, l’aveva appunto musicata, consegnando a Sandrini una serie di temi scritti di suo pugno, con una calligrafia ormai incerta, dicendogli di darli a me per vedere cosa poteva venirne fuori. È così che nel novembre 2013, con Gaslini ancora in vita, abbiamo portato in scena il tutto all’auditorium Lattuada di Milano nella giornata mondiale contro la violenza sulle donne. Ecco: mi faceva piacere chiudere con questo ricordo.

Alberto Bazzurro